唾沫飞溅,艾滋传播真相揭秘:说话间能否传递恐慌?

在信息的海洋中,关于健康与疾病的传言如同浪花般此起彼伏,其中,“唾沫会传播艾滋病吗?说话间能否埋下隐患?”这一问题,时常让人心生疑虑,甚至引发不必要的恐慌。本文将深入探讨这一话题,用科学的光芒驱散迷雾,还原事实真相。

唾沫传播:误解的根源

首先,让我们明确一个基本概念——唾沫,通常指口腔内因说话、咳嗽或打喷嚏等活动产生的飞沫,这些飞沫中确实含有一定量的唾液、微生物及少量血液成分(如牙龈出血时)。然而,艾滋病(HIV)的传播并非如此简单直接。HIV主要通过血液传播、性接触传播和母婴传播三种途径。在日常生活中,通过唾沫传播HIV的风险极低,几乎可以忽略不计。

科学的解析

1. 病毒含量:HIV病毒主要存在于感染者的血液、精液、女性生殖器,分泌物、乳汁等体液中。唾液中的HIV病毒含量极低,且由于唾液中含有多种酶类,这些酶对HIV病毒有一定的抑制作用,使得病毒在唾液中难以存活和复制。

2. 感染条件:HIV感染需要足够的病毒量进入未感染者体内,并直接接触到易感细胞(如淋巴细胞)。唾沫中的病毒量远远达不到感染所需的阈值,且通过口腔黏膜进入血液系统的可能性极小。

3. 传播途径限制:世界卫生组织(WHO)及各国疾控中心均明确指出,艾滋病不会通过日常接触如握手、拥抱、共同进餐、蚊虫叮咬或仅仅是说话时的唾沫飞溅传播。

现实生活中的风险

尽管唾沫本身不直接传播HIV,但值得注意的是,某些高风险行为可能间接增加感染机会。例如,如果某人有牙龈出血或口腔溃疡,其唾液中可能混有微量血液,此时若与开放性伤口接触,理论上存在感染风险,但这种情况极为罕见。更常见的传播途径是未经保护的性行为、共用注器或针头、以及母亲在怀孕、分娩或哺乳期间将病毒传给婴儿。

预防措施与公众教育

鉴于上述分析,对于绝大多数人来说,通过日常交流感染HIV的担忧是多余的。然而,提高对艾滋病的认识,采取正确的预防措施依然至关重要。这包括:

- 推广安全性行为,使用避孕套。 - 避免共用可能刺破皮肤的物品,如针头和剃须刀。 - 接受定期的HIV检测,特别是高风险群体。 - 加强对艾滋病的科普教育,消除歧视与误解。

总之,唾沫飞溅并不会传播艾滋病,这一误解源于对HIV传播途径的不了解。通过科学知识的普及,我们可以更加理性地看待这一问题,减少不必要的恐慌,同时采取适当措施保护自己和他人的健康。在爱与理解的基础上,共同构建一个更加包容和谐的社会。

致曾有过高风险行为的朋友们:请注意,艾滋病的早期发现至关重要。越早确诊,病情越易于控制,治疗成本越低,生存时间也越长。设想一下,若在感染后一周内便能检测到,那么预期寿命几乎可等同于常人,甚至可将艾滋病视为一种慢性状况,进行有效管理和控制。然而,若发现过迟,则十分遗憾,许多患者的平均存活年限可能仅2至10年。

采用前沿技术尽早检测意义重大,可避免病情恶化。目前,HIV检测中最前沿的方法是DNA核酸检测,它比其他检测方法提前三周发现病毒。这正如新冠疫情初期,我们选择检测核酸而非抗原抗体,因为核酸检测更为灵敏,能更快识别病毒。若能争取到这宝贵的早期时间,及时干预治疗,对感染者而言将是极大的福音。

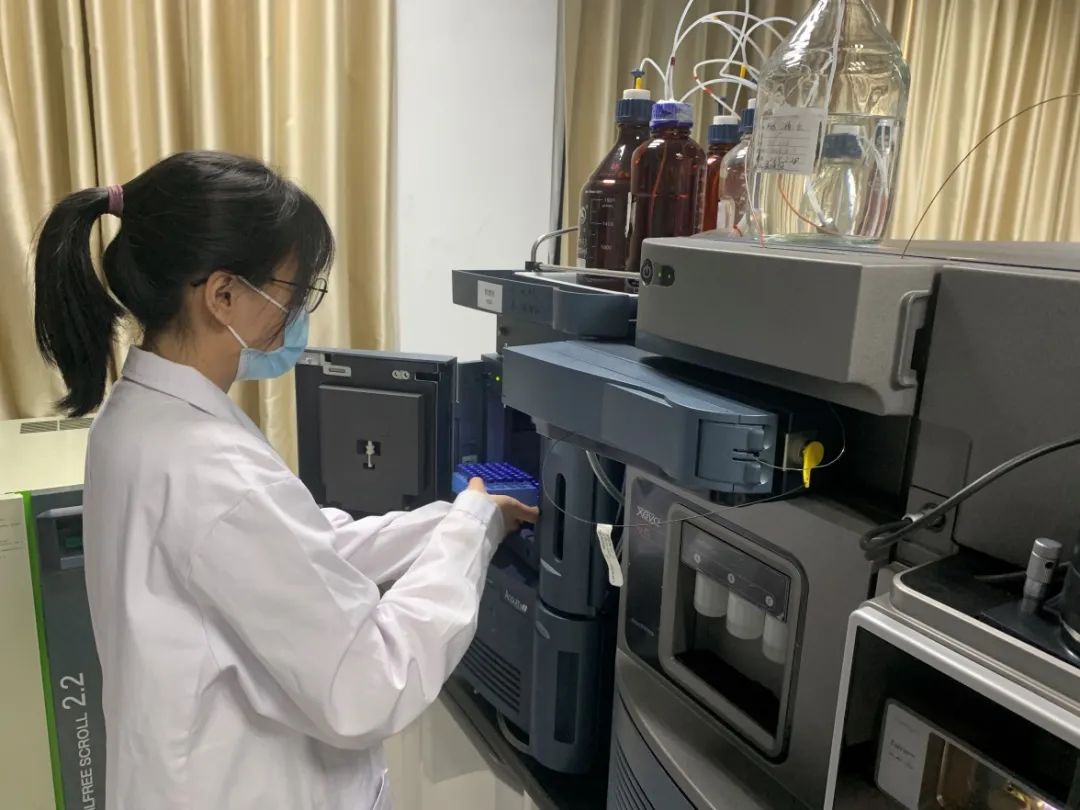

艾测网提供的HIV DNA核酸检测服务,是与国内顶尖大型实验室合作的成果。这些实验室配备了尖端设备,并拥有专业的技术团队。由于处理大量样本,他们不仅检测速度快,而且性价比极高。在艾测网进行艾滋病检测,既便捷高效,又保护隐私。无需实名制,也不会影响您的日常生活和工作。

若您有检测需求,请放心选择艾测网。我们将竭诚为您服务,为您解除疑虑。