人体静电:艾滋病毒的“隐形传播者”?揭秘真相!

在日常生活的小细节中,人体静电常常不经意间带来一丝惊喜或尴尬——开门时的“啪”一声,或是与朋友握手时的微妙电击。然而,当这样的日常现象与艾滋病这一全球关注的重大健康问题联系起来时,不禁让人心生疑虑:人体静电,这个看似无害的自然现象,是否会成为艾滋病毒的“隐形传播者”?本文将深入探讨这一话题,为您揭开真相。

静电与艾滋病毒:科学的碰撞

首先,让我们明确两个核心概念:人体静电与艾滋病毒。人体静电是指由于摩擦、接触或分离等不同方式,使人体表面带上了正负电荷不平衡的状态。而艾滋病毒(HIV),则是导致艾滋病(AIDS)的病原体,主要通过性接触、血液传播和母婴传播三种途径在人与人之间传播。

将这两者放在一起看似风马牛不相及,但网络上偶尔流传的言论却让人心生恐慌,认为静电放电的瞬间可能携带并传播艾滋病毒。事实上,这样的说法缺乏科学依据,是对两种完全不同领域概念的误解。

静电无法携带病毒的科学依据

1. 物理屏障:艾滋病毒是一种非常微小的生物体,但它仍然需要特定的介质(如血液、精液等)来存活和传播。静电放电虽然能产生瞬间的电流,但这一过程并不涉及任何形式的液体或生物物质交换,因此无法成为病毒传播的媒介。

2. 生物学限制:艾滋病毒离开其宿主环境(如人体)后,存活能力极弱,特别是在干燥环境中,几分钟内即可失活。静电放电产生的环境通常是干燥且短暂的,远不足以支持病毒的存活和传播。

3. 传播机制:艾滋病毒的传播严格依赖于直接接触含有病毒的体液,如血液、精液、女性生殖器,分泌物等。静电放电不涉及此类直接接触,因此从生物学角度来看,静电传播艾滋病毒的可能性为零。

破除谣言,科学防护

面对这样的误解,重要的是通过科学知识的普及来消除公众的恐惧和疑虑。了解艾滋病的正确传播途径,如使用安全套进行性行为、避免共用注器、接受正规医疗服务等,是预防艾滋病的有效手段。同时,对于日常生活中的静电现象,保持正确的认知和心态,无需过分担忧其与健康问题的关联。

总之,人体静电与艾滋病毒之间并无直接联系,静电不会成为艾滋病毒的“隐形传播者”。这一谣言的流传,反映出公众对于健康知识的渴望以及对于未知现象的恐惧。通过科学的解释和教育,我们可以更加理性地看待生活中的各种现象,保护自己和他人的健康。在这个信息爆炸的时代,保持批判性思维,不轻信未经证实的信息,是我们每个人都应具备的能力。

致曾有过高风险行为的朋友们:请铭记,艾滋病的早期发现是关键。越早察觉,病情越易驾驭,治疗费用更低,生存期限也更长。设想一下,若在感染后一周内即被诊断,您的预期寿命几乎可等同于常人,甚至能将之视为一种慢性病,轻松管理与控制。反之,若诊断过迟,实在令人惋惜,不少患者的平均生存期可能仅余2至10年。因此,采用前沿科技,尽早检测,对于防止病情恶化至关重要。目前,HIV的最早检测手段为DNA核酸检测,其灵敏度超越其他方法,可提前三周发现病毒。正如新冠疫情初期,我们选择核酸检测而非抗原抗体检测,因其更为精准迅速。若能赢得这段黄金时间,尽早介入治疗,您将获益匪浅。

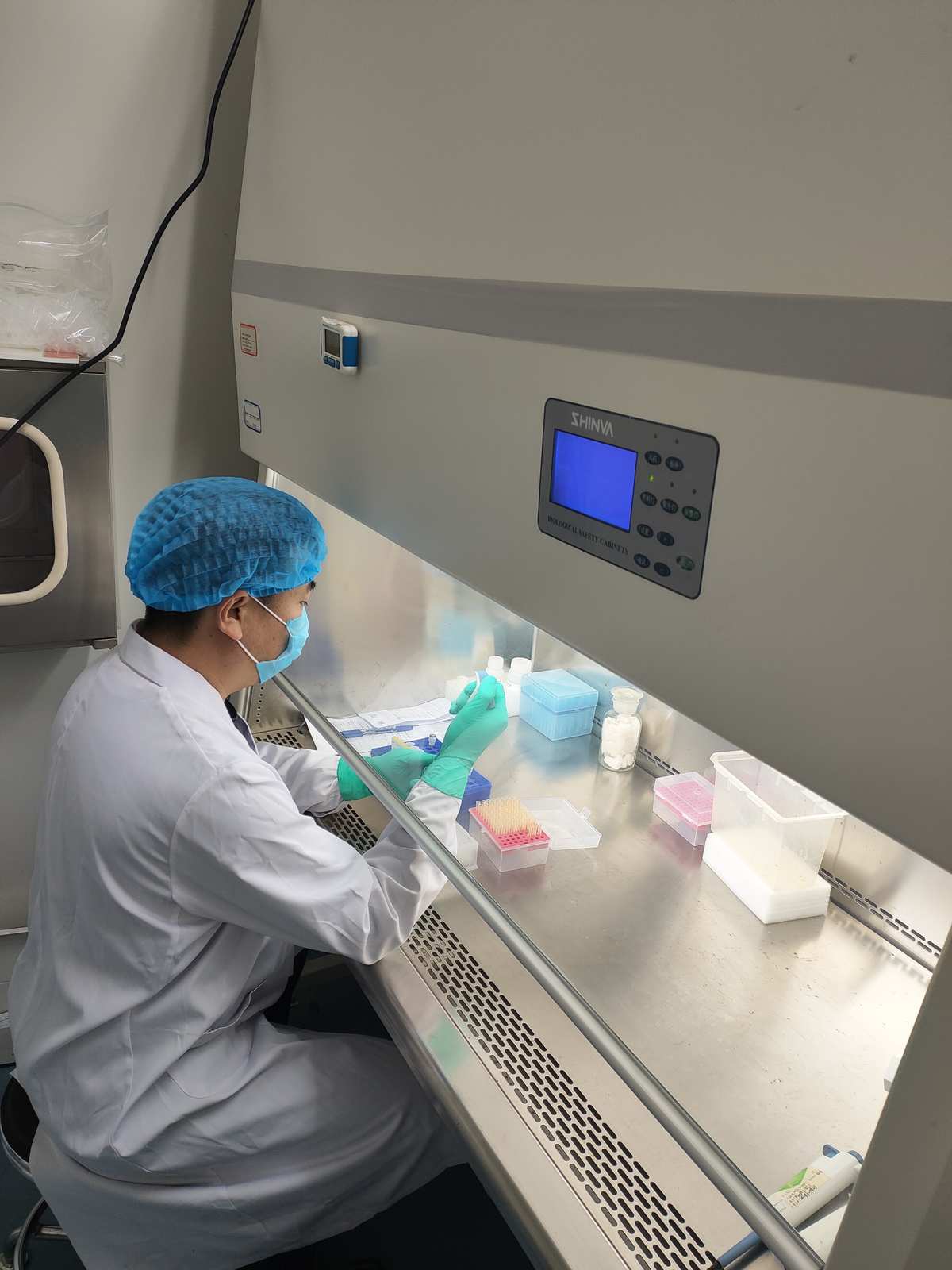

艾测网提供的HIV DNA核酸检测服务,是与国内顶尖大型实验室携手合作的项目。该实验室配备尖端设备,拥有专业精湛的技术团队。由于处理样本量大,不仅检测速度快,而且性价比极高。在艾测网进行艾滋病检测,既便捷高效,又严格保护您的隐私。无需实名登记,绝不会影响您的日常生活与工作。若您有检测需求,请信赖艾测网,我们将竭诚为您服务,为您排忧解难。