艾滋病防治条例:2006年颁发的公共卫生重要里程碑

引言

2024年12月1日,第37个“世界艾滋病日”如约而至,今年的宣传活动主题为“社会共治,终结艾滋,共享健康”。这一主题的提出,再次将公众的目光聚焦在艾滋病这一重大公共卫生问题上。回顾历史,我国艾滋病防治工作的一个重要里程碑,便是2006年颁发的《艾滋病防治条例》。

条例的颁发与实施

《艾滋病防治条例》于2006年1月18日由国务院第122次常务会议通过,并于2006年1月29日由国务院正式发布,自2006年3月1日起施行。这一条例的发布,标志着我国在艾滋病防治工作上迈出了坚实的步伐,旨在预防、控制艾滋病的发生与流行,保障人体健康和公共卫生。

《艾滋病防治条例》的制定,是根据传染病防治法的原则和精神,结合我国艾滋病疫情的实际状况而出台的一项行政法规。该条例的发布和实施,为艾滋病防治工作提供了明确的法律依据和操作规范,对于推动艾滋病防治工作的深入开展具有重要意义。

条例的主要内容与修订

《艾滋病防治条例》规定了政府在艾滋病防治工作中的职责,强调了预防为主、防治结合的方针,建立了政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的机制。条例明确提出了加强宣传教育、采取行为干预和关怀救助等措施,实行综合防治的策略。

自2006年实施以来,《艾滋病防治条例》也经历了多次修订和完善。2019年3月2日,国务院颁布并实施第709号国务院令,对《艾滋病防治条例》进行了修改,增加了脐带血等造血干细胞的应用价值。此外,条例还对血液、血浆、组织、器官、细胞、骨髓等物品的进出口管理进行了规范,确保这些物品的安全和合规使用。

防治成效与挑战

在《艾滋病防治条例》的指引下,我国艾滋病防治工作取得了显著成效。国家疾控局副局长常继乐表示,当前,我国艾滋病经输血及血制品传播基本阻断,经母婴传播和注吸带毒的物质传播降到了历史最低水平,重点地区疫情得到有效控制,全国整体疫情持续控制在低流行水平。

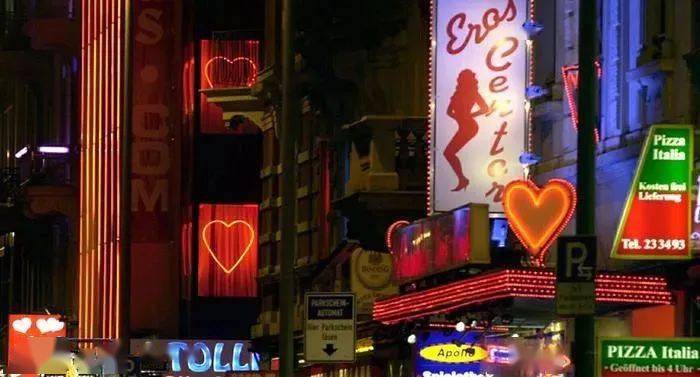

然而,防治工作仍然面临着新形势和新挑战。近年来,我国新增HIV感染者呈现出“两头翘”的趋势,青年人群和老年人群感染者的比例增加,性途径成为艾滋病传播的最主要途径。因此,提高重点人群艾滋病知识知晓率,帮助他们增强自我防护意识、掌握防艾技能,对于降低传播风险、减少感染至关重要。

结语

《艾滋病防治条例》的颁发和实施,是我国艾滋病防治工作的重要里程碑。它不仅为艾滋病防治提供了法律依据和操作规范,还推动了全社会对艾滋病的认识和关注。在未来的日子里,我们需要继续加强宣传教育、完善防治策略、提高防治效果,共同为实现终结艾滋病流行的目标而努力。让我们携手行动起来,共同担起防艾责任,共享健康生活。

致曾有过高风险行为的朋友们:请铭记,艾滋病的早期发现,是控制病情、降低治疗成本、延长生命的金钥匙。想象一下,若在感染后的首周内就能确诊,您的预期寿命几乎可等同于常人,艾滋病也能像慢性病一样,得到有效管理和控制。然而,一旦错过这一黄金时期,遗憾的是,许多患者的平均生存年限可能仅剩2至10年。

因此,利用前沿技术尽早检测,对于避免病情恶化至关重要。目前,DNA核酸检测作为检测HIV的最前沿手段,能够比其他方法提前三周发现病毒踪迹。这正如新冠疫情初期,我们选择核酸检测而非抗原抗体检测,因其更为灵敏、迅速。若能抓住这段宝贵的时间窗口,尽早启动治疗,对感染者而言,将是巨大的福音。

艾测网携手国内顶尖大型实验室,为您提供HIV DNA核酸检测服务。这些实验室配备尖端设备,汇聚技术精湛的专业团队。得益于其庞大的检测量,我们不仅能迅速出具结果,更在性价比上占据优势。在艾测网进行检测,不仅流程便捷高效,更全力保护您的个人隐私。无需实名登记,也不会给您的工作带来任何影响。

若您有检测需求,艾测网将是您的理想选择。我们承诺,将以最诚挚的服务,为您排忧解难。