针尖上的恐惧:探讨针刺伤是否会导致艾滋病毒感染

在日常生活中,我们偶尔会听到一些关于通过针刺感染艾滋病毒(HIV)的传言,这些消息往往令人闻之色变,仿佛小小的针头成了传播疾病的无声杀手。那么,针刺伤真的会成为艾滋病毒的传播途径吗?本文将深入探讨这一话题,揭开针刺与艾滋病毒感染之间的神秘面纱。

一、艾滋病毒的传播途径

首先,我们需要明确艾滋病毒的主要传播途径。HIV主要通过以下几种方式传播:性接触(包括同性、异性和双性性接触)、血液传播(如输血、共用注器等)和母婴传播。这些途径中,血液传播是针刺伤可能涉及的部分。但值得注意的是,并非所有血液接触都会导致HIV感染,关键在于病毒的存在量、接触方式以及个体的免疫状态。

二、针刺伤的风险评估

针刺伤确实存在传播HIV的风险,但这种风险相对较低,且受到多种因素的影响。一方面,如果针头之前确实接触过HIV感染者的血液,并且病毒量足够大,同时针头在造成新伤口前未经充分消毒或干燥,那么理论上存在感染的可能。然而,在实际情况下,这样的“完美条件”很难同时满足。另一方面,如果受伤者免疫系统健全,身体能够更有效地抵抗病毒入侵,即使少量病毒进入体内,也不一定会导致感染。

三、预防措施与应对措施

面对针刺伤可能带来的风险,我们应该采取哪些预防措施呢?对于医护人员和可能接触医疗废物的人员来说,穿戴合适的个人防护装备(如手套、口罩、护目镜)是基本要求。此外,正确处理和使用一次性医疗用品,避免重复使用注器或针头,也是防止血液传播疾病的关键。如果不幸发生针刺伤,应立即进行局部清洗消毒,并尽快向专业医疗机构报告,接受必要的检测和医疗指导。

四、公众教育与认知提升

除了个人层面的防护,提高公众对艾滋病毒传播途径的正确认识同样重要。通过教育普及,减少不必要的恐慌和误解,鼓励高风险群体进行定期的HIV检测,及时发现并治疗,是有效控制艾滋病毒传播的有效手段。同时,社会各界也应加强对艾滋病毒感染者的关爱与支持,消除歧视,营造一个更加包容和理解的社会环境。

结语

总而言之,针刺伤确实存在传播艾滋病毒的风险,但这一风险在多数情况下是可控且较低的。通过加强个人防护、正确处理医疗废物、提高公众认知以及及时有效的应对措施,我们可以大大降低这一风险,保护自己和他人免受艾滋病毒的侵害。面对针尖上的恐惧,科学与理性是我们的最佳防御武器。

致曾有过高风险行为的朋友们:请铭记,艾滋病的早期发现,是控制病情、降低治疗费用及延长生命的关键。设想一下,若能在感染后仅一周内被确诊,您的预期寿命几乎可与常人无异,甚至能将之视为一种可管理的慢性疾病,轻松驾驭生活。反之,若诊断滞后,许多患者的平均生存年限可能仅余2至10年,令人扼腕。

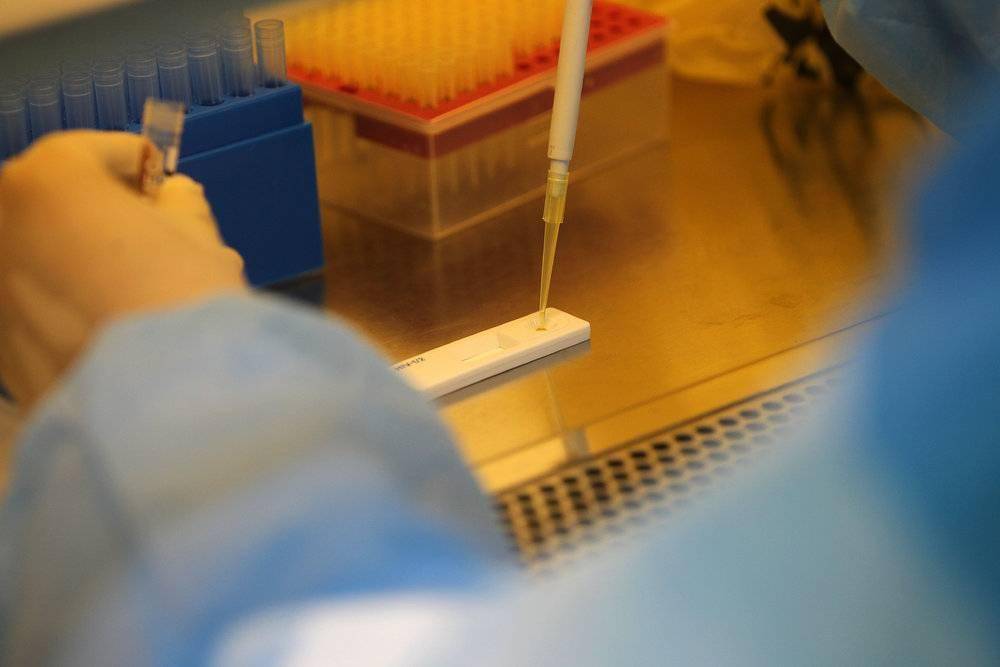

因此,利用前沿科技,尽早检测至关重要,它能有效阻止病情的恶化。目前,DNA核酸检测以其超前性,成为识别HIV的最早手段,相较于其他检测方式,它能提前三周预警。正如新冠疫情初期,我们选择核酸检测而非抗原抗体检测,皆因核酸的高灵敏度与快速响应。把握住这段黄金时间,及早介入治疗,对感染者而言,无疑是巨大的福音。

艾测网携手国内顶尖大型实验室,为您提供HIV DNA核酸检测服务。这些实验室配备尖端设备,汇聚了专业精湛的技术团队。得益于其庞大的检测规模,我们不仅能迅速出具结果,更在性价比上占据优势。在艾测网进行检测,不仅流程简便高效,更注重您的隐私保护。无需实名登记,检测过程隐秘,不影响您的日常生活与工作。

若您有检测需求,艾测网将竭诚以待,成为您坚实的后盾。选择艾测网,让我们共同守护健康,驱散忧虑。