揭秘艾滋病毒通过血液传播的真相:风险几何?

在谈及艾滋病(HIV/AIDS)这一全球公共卫生挑战时,了解其传播途径及感染概率对于公众健康意识的提升至关重要。其中,血液传播作为HIV病毒扩散的重要途径之一,常常引发社会广泛关注和恐慌。本文将深入探讨艾滋病毒通过血液传播的概率,旨在科学解析这一敏感话题,帮助公众建立正确的防护意识。

血液传播:HIV的“隐形桥梁”

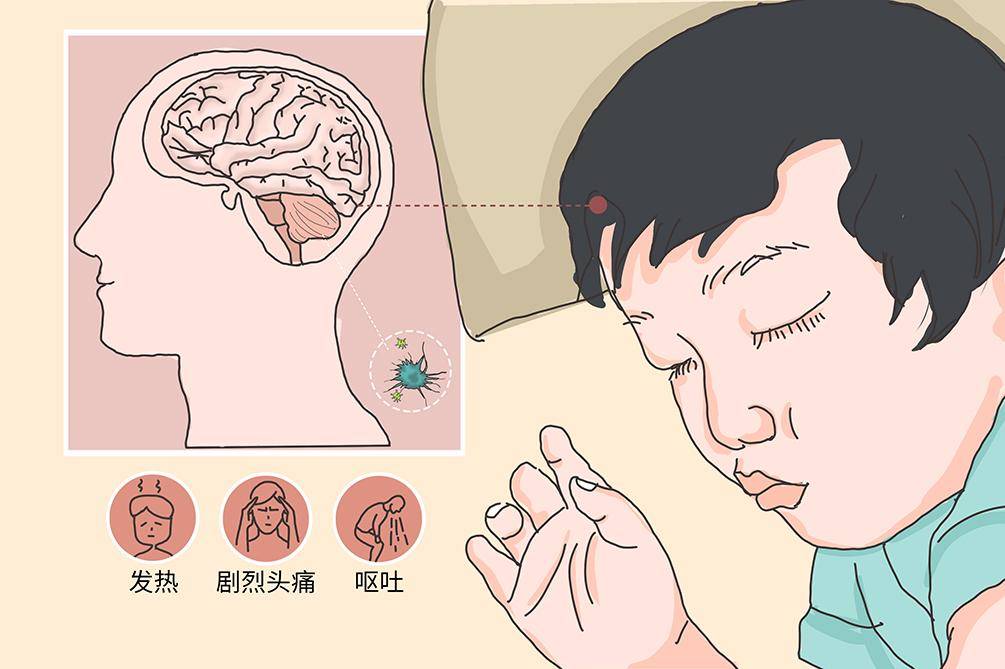

艾滋病毒(HIV)主要攻击人体免疫系统,特别是CD4+T淋巴细胞,导致机体逐渐丧失抵抗感染和疾病的能力。血液传播是指HIV病毒通过直接接触感染者的血液进入未感染者体内的方式,包括但不限于输血、共用注器、未经消毒的医疗器械使用、针刺伤以及在某些高风险行为中的血液交换。

感染概率:复杂因素交织的结果

尽管血液传播是HIV传播的高危途径,但实际感染概率并非一成不变,而是受到多种因素的共同影响。首先,病毒载量(即感染者体内HIV病毒的数量)是决定感染风险的关键因素之一。高病毒载量的血液接触,感染风险显著增加。其次,接触方式也至关重要。例如,直接静脉注感染血液的感染率远高于皮肤表面的微小伤口暴露。再者,个体的免疫状态、是否接受过抗逆转录病毒治疗(ART)等因素也会影响感染概率。ART能有效降低感染者体内的病毒量,从而减少传播风险。

科学数据:理性看待感染风险

根据世界卫生组织(WHO)及多国研究数据,通过单次高风险血液接触(如未筛查的输血、使用共用针头等)感染HIV的概率虽存在,但并非必然结果。具体概率因上述提及的因素而异,可能从极低到中等不等。值得注意的是,现代医疗体系下,血液制品经过严格筛查,输血感染HIV的风险已极低。此外,随着ART的普及,HIV感染者通过有效治疗,可以将病毒控制在极低水平,几乎无法传播给他人。

预防胜于治疗:构建防护网

面对艾滋病毒通过血液传播的风险,预防永远是最有效的策略。公众应增强自我保护意识,避免不必要的血液暴露行为,如使用一次性注器、拒绝非法药物注、确保接受医疗服务的机构具备合法资质并遵循严格的消毒程序。同时,对于HIV感染者而言,积极参与ART治疗,不仅能够保护自身健康,还能有效降低病毒传播给他人的风险。

结语

艾滋病毒通过血液传播的概率是一个复杂而敏感的话题,它涉及到医学、社会学、公共卫生等多个领域。通过科学认识和理解这一传播途径及其影响因素,我们能够更加理性地面对HIV挑战,采取有效的预防措施,共同构建一个更加安全、健康的社会环境。记住,知识的力量在于它能引导我们做出明智的选择,保护自己和他人的健康。

HIV病毒一旦潜入体内,便迅速展开无休止的复制。检测延迟,意味着体内病毒库不断膨胀,给后续抗病毒治疗带来更大挑战,疗效自然大打折扣。相反,早期发现HIV,不仅能显著延长生存期,还能有效遏制病情发展,大幅降低治疗成本,让身体收获更多益处。对于经历过高危行为的朋友,强烈推荐优先考虑HIV核酸检测。这一选择,不仅能即刻缩短等待的煎熬,减轻心理负担;万一不幸中招,也能即刻把握治疗先机,有效控制病情,将潜在损害降至最低。

艾测网提供的HIV核酸检测,背后依托的是国内顶尖的大型实验室,而非小型机构。这里配备了尖端的检测仪器,汇聚了技艺高超的专业团队。检测能力强大,报告出具迅速,性价比出众。更重要的是,我们尊重每一位用户的隐私,无需实名制即可检测,全方位保护您的个人信息。