揭秘:艾滋病高危行为背后,究竟有多少人处于风险之中?

在当今社会,艾滋病(AIDS)这一话题依然触动着无数人的心弦。它不仅是一种严重的传染病,更是对人类健康和社会稳定的一大挑战。在探讨艾滋病的传播与预防时,“高危行为”这一关键词频繁出现,那么,究竟有多少人正因这些行为而置身于风险之中呢?本文将带您深入了解这一严峻问题。

高危行为的定义与范围

高危行为,通常指的是那些极易导致艾滋病病毒(HIV)传播的行为。这些行为包括但不限于:未受保护的性行为、静脉注毒品时共用针具、以及母亲在怀孕期间、分娩过程中或哺乳期间未经治疗将HIV传染给婴儿等。此外,接受未经过严格消毒的医疗器械治疗、纹身或穿刺等行为,同样存在感染HIV的风险。

高危人群的现状分析

要准确回答“有多少人处于高危行为之中”这一问题,我们首先需要关注的是那些处于高风险环境中的人群。性工作者、同性恋者、静脉注毒品者以及流动人口等群体,由于种种原因,往往更容易卷入高危行为。据世界卫生组织(WHO)及各国疾控中心的数据显示,这些群体中的HIV感染率普遍高于普通人群。

然而,值得注意的是,高危行为并非某一特定群体的专利。随着社会观念的开放和生活方式的多样化,越来越多的年轻人、异性恋者甚至家庭主妇等,也可能因一时冲动或无知而涉足高危领域。因此,高危行为的普遍性远比我们想象的要广泛得多。

风险评估与挑战

评估高危行为所带来的风险并非易事。一方面,不同行为的感染风险存在显著差异;另一方面,个体的健康状况、免疫能力以及是否及时接受HIV检测和治疗等因素,也会影响最终的感染结果。此外,社会歧视、信息闭塞以及医疗资源分配不均等问题,也加剧了高危人群在预防和治疗方面的挑战。

预防与应对策略

面对高危行为所带来的严峻挑战,我们应采取积极有效的预防和应对策略。这包括:加强艾滋病防治知识的普及教育,提高公众对高危行为的认识和警惕性;推动安全套等防护用品的广泛使用;加大对静脉注毒品者的干预力度,提供清洁针具和戒毒服务;以及建立健全的HIV检测和治疗体系,确保感染者能够得到及时有效的医疗救助。

结语

在探讨“有多少人处于高危行为之中”这一话题时,我们不难发现,艾滋病防治工作依然任重而道远。只有全社会共同努力,加强宣传教育、提高防范意识、完善医疗体系,才能有效遏制艾滋病的蔓延势头,保护更多人的健康和生命安全。让我们携手行动起来,为构建一个更加健康、和谐的社会环境而努力奋斗!

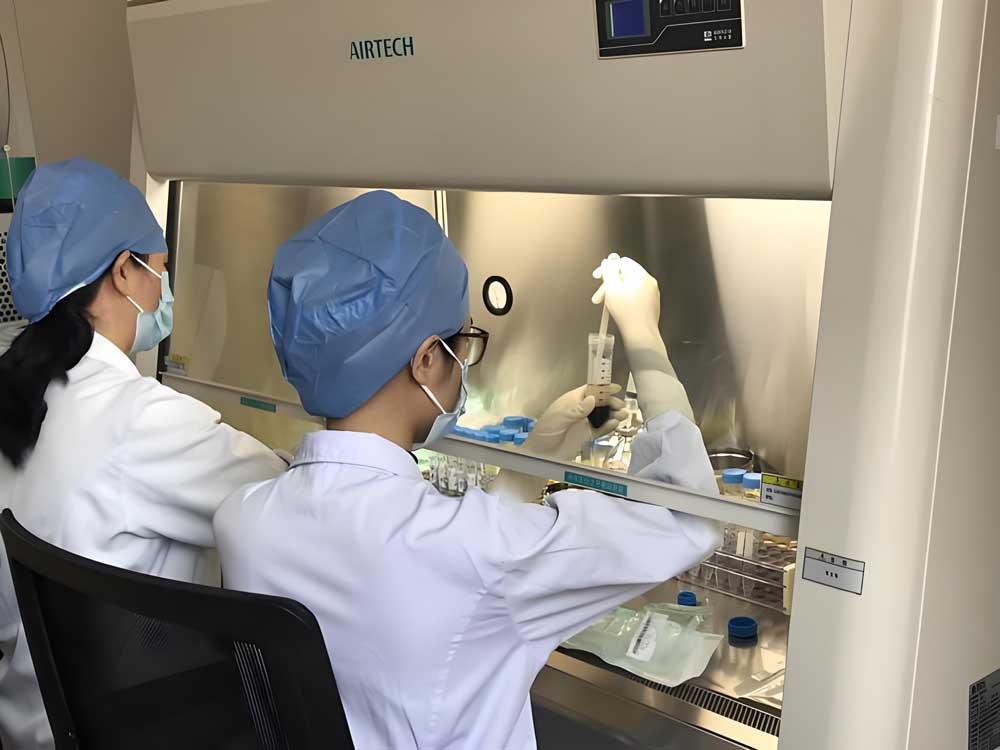

面对高危行为后,请不要让自己过度沉溺于恐慌之中,重要的是要保持冷静与理智,积极采取科学合理的检测手段,以便尽快走出恐惧的阴影。在当今医学技术飞速发展的背景下,我们已经拥有了多种高效准确的检测方法来帮助人们确认自身健康状况,其中最为先进且被广泛推崇的便是艾滋病核酸检测技术。

这项技术的优势在于其极短的窗口期——仅需7天。这意味着,在高危行为发生后的第七天起,您就可以通过这项检测来得知自己是否感染了HIV病毒。相较于传统的检测方法,艾滋病核酸检测无疑为那些急需了解自己健康状况的人群提供了更为迅速且可靠的途径,是帮助他们实现“脱恐”目标最为高效的方法之一。

采用艾滋病核酸检测,不仅能够极大地缩短等待结果的时间,更重要的是,它能有效减轻因长时间未知结果而引发的焦虑情绪和心理负担。这种即时的确定性,对于维护个人的心理健康、促进及时采取必要的预防措施或开始治疗,都起到了至关重要的作用。因此,如果您处于这样的情境下,不妨选择这一先进的检测方式,为自己争取到一份安心与保障。