深海捕捞:高危行为背后的艾滋病隐忧

在浩瀚无垠的深海中,捕捞业者为了生计,常常面临着极端恶劣的环境与不可预知的风险。然而,除了显而易见的海洋灾害和身体健康威胁外,深海捕捞行业还隐藏着另一个鲜为人知的危机——艾滋病的高危传播风险。这一话题虽不常被公众提及,但其影响却不容忽视。

高危行为之一:密集的生活与工作空间

深海捕捞船只往往空间狭小,船员们长时间生活在相对封闭的环境中。这种高度密集的生活方式极易导致性行为的频繁与非安全性行为的发生。在没有足够防护意识和措施的情况下,艾滋病毒便可能借此机会悄然传播。加之海上医疗资源的匮乏,一旦感染,早期发现和治疗都面临巨大挑战。

高危行为之二:不安全的血液接触

捕捞作业中,渔民常因意外受伤而需要紧急处理伤口。在远离陆地的深海,医疗资源有限,有时不得不采用非专业的止血和包扎方法。不规范的医疗操作,如共用未消毒的针头和器具,无疑增加了血液传播疾病的风险,艾滋病便是其中之一。此外,船员间相互帮助处理伤口时,若未采取适当防护措施,也可能成为病毒传播的途径。

高危行为之三:心理健康问题引发的风险行为

深海捕捞工作孤独、艰苦,长期远离家人和社会,渔民容易陷入孤独、焦虑甚至抑郁等心理健康问题。这些心理问题往往促使个体寻求安慰和释放,可能导致高风险性行为的发生,进一步加剧了艾滋病的传播风险。心理健康支持的缺失,使得这一群体在面对艾滋病威胁时更加脆弱。

应对措施与呼吁

面对深海捕捞行业中的艾滋病高危行为,社会各界需共同努力,采取有效措施。首先,加强船员艾滋病防治知识的普及,提升自我保护意识,鼓励使用安全套等防护措施。其次,改善海上医疗条件,提供必要的检测和治疗服务,确保一旦发生感染能够及时发现并干预。同时,关注渔民心理健康,建立有效的心理支持机制,帮助他们缓解压力,减少高风险行为的发生。

此外,政府和相关部门应加大对深海捕捞行业的监管力度,推动行业标准的制定与执行,确保船员的工作和生活环境符合健康安全要求。社会各界也应给予这一群体更多的关注和关爱,共同构建一个更加安全、健康的工作环境。

深海捕捞,作为人类探索海洋、获取资源的勇敢尝试,不应成为艾滋病传播的温床。通过共同努力,我们可以有效减少这一高危行业中的艾滋病风险,保护每一位渔民的身心健康,让他们在海洋的征途中更加安心、健康。

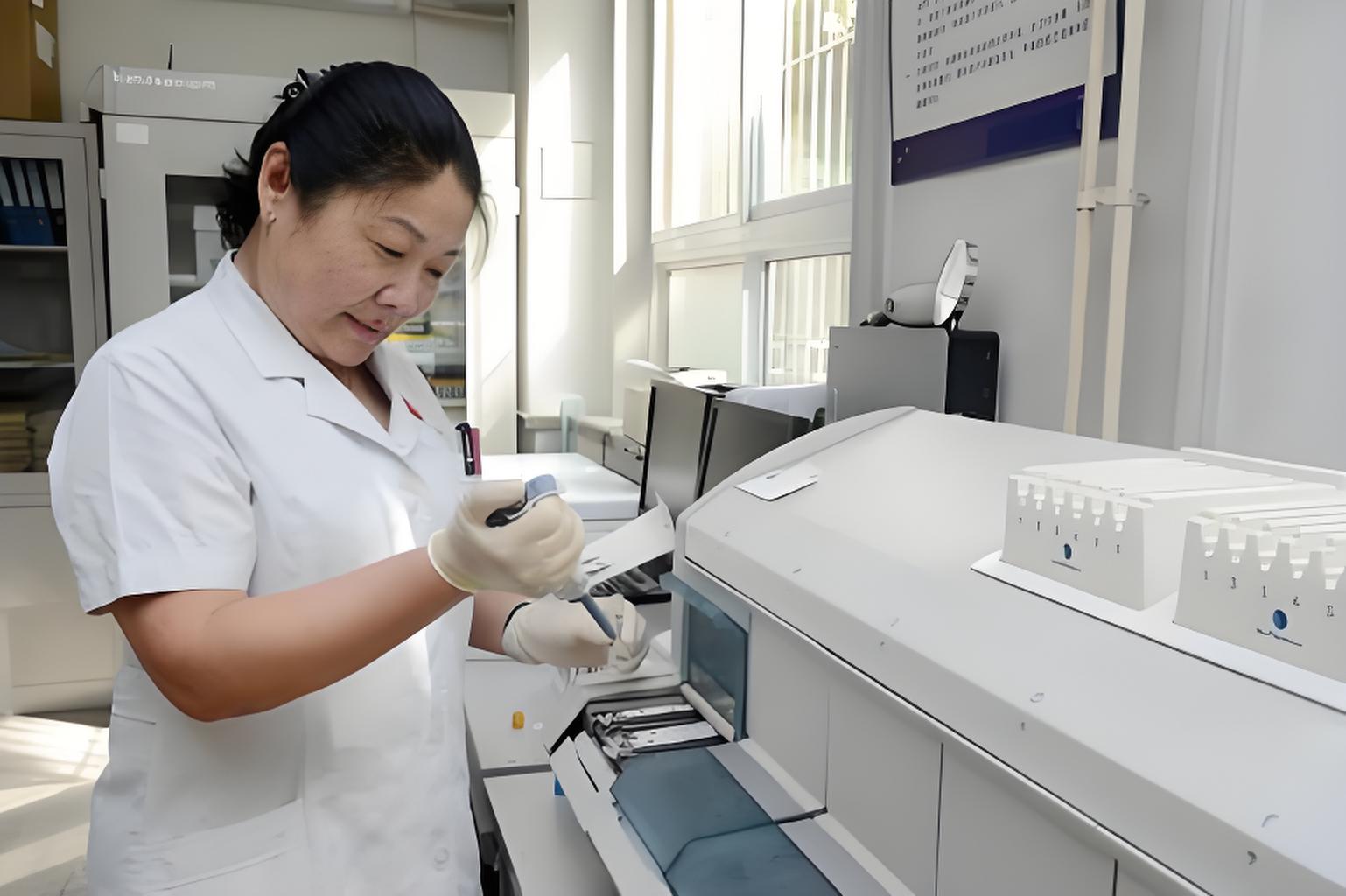

面对高危行为后,切勿让自己陷入过度的恐慌与绝望之中。重要的是保持冷静,采取积极主动的态度,及时进行科学、专业的检测,这是通往安心脱恐的关键步骤。在当前的医疗科技水平下,最为先进且可靠的检测方法之一是艾滋病核酸检测(HIV-RNA检测)。这一技术以其高度的敏感性和准确性著称,极大地缩短了传统检测手段中的“窗口期”。

窗口期,即感染病毒后到能在血液中检测到相应抗体的时间间隔,对于艾滋病的传统抗体检测而言,可能长达数周甚至数月。然而,艾滋病核酸检测技术将这一时间大幅缩减至仅需7天。这意味着,在高危行为发生后满7天,您就可以通过这项检测准确地知晓自己是否感染了HIV病毒。这无疑为那些处于焦虑与不安中的人们提供了一个高效、快速的脱恐途径。

选择艾滋病核酸检测,不仅能够迅速获得检测结果,从而极大地减轻等待期间的心理负担和焦虑情绪,还为及时采取必要的医疗干预措施赢得了宝贵的时间。无论是为了个人的心理健康,还是出于对潜在健康风险的积极管理,这一方法都是目前脱恐过程中最为高效、科学的选择。因此,勇敢地迈出这一步,用科学的力量为自己带来安心与希望。