揭秘非高危行为下艾滋病的传播之谜:真相令人意外!

在现代社会,艾滋病(AIDS)作为一种严重的传染病,一直备受关注。提到艾滋病的传播,人们往往会立刻联想到高危行为,如性接触、血液传播和母婴传播等。然而,在非高危行为下,艾滋病是否会传染呢?这一问题常常困扰着许多人。今天,我们就来揭开这个谜团,看看非高危行为是否真的会导致艾滋病的传播。

首先,我们需要明确什么是非高危行为。非高危行为通常指的是那些不涉及体液交换或血液接触的日常活动,如握手、拥抱、共同进餐、蚊虫叮咬等。这些行为在一般情况下是不会导致艾滋病传播的。艾滋病病毒(HIV)主要存在于感染者的血液、精液、YD,分泌物、乳汁等体液中,而这些体液并不会通过简单的日常接触传播给其他人。

日常接触:无需过分担忧

握手、拥抱和共同进餐是人际交往中常见的行为。这些行为不涉及体液交换,因此,即使与HIV感染者进行这些接触,也不会感染艾滋病。HIV病毒不会通过皮肤接触、唾液或空气传播。所以,在日常生活中,我们无需因为担心艾滋病而避免与他人的正常交往。

蚊虫叮咬:误解的根源

很多人担心蚊虫叮咬会导致艾滋病的传播。事实上,这种担忧是多余的。蚊虫在叮咬过程中,只会注入自己的唾液来防止血液凝固,而不会将之前叮咬过的血液注入到下一个被叮咬者体内。因此,即使蚊虫叮咬了HIV感染者,再叮咬其他人,也不会导致艾滋病的传播。

非性接触传播:罕见但需注意

虽然非高危行为在大多数情况下不会导致艾滋病的传播,但仍有一些非常罕见的非性接触传播途径需要引起注意。例如,使用未经严格消毒的医疗器械进行注、针灸或纹身等行为,如果器械之前接触过HIV感染者的血液,那么理论上存在传播艾滋病的风险。此外,共用剃须刀、牙刷等个人用品,如果在使用过程中导致皮肤或口腔黏膜破损,也存在一定的风险。然而,这些途径的传播概率极低,且完全可以通过规范操作和个人卫生习惯来避免。

总结

综上所述,非高危行为在正常情况下是不会导致艾滋病传播的。艾滋病主要通过高危行为传播,如性接触、血液传播和母婴传播。因此,我们在日常生活中无需过分担忧艾滋病的传播问题。然而,这并不意味着我们可以掉以轻心。保持良好的个人卫生习惯、避免使用未经消毒的医疗器械、不共用个人用品等,都是预防艾滋病的有效措施。

通过了解艾滋病的传播途径和预防措施,我们可以更好地保护自己和他人的健康。让我们共同行动起来,消除对艾滋病的误解和恐惧,共同创造一个更加健康、和谐的社会环境。

面对高危行为后,重要的是保持冷静,切勿让自己陷入过度的恐慌之中。恐慌不仅无助于问题的解决,还可能影响个人的心理健康和生活质量。此时,最为明智的做法是积极采取行动,进行科学而准确的检测,以便尽早地从恐惧中解脱出来。

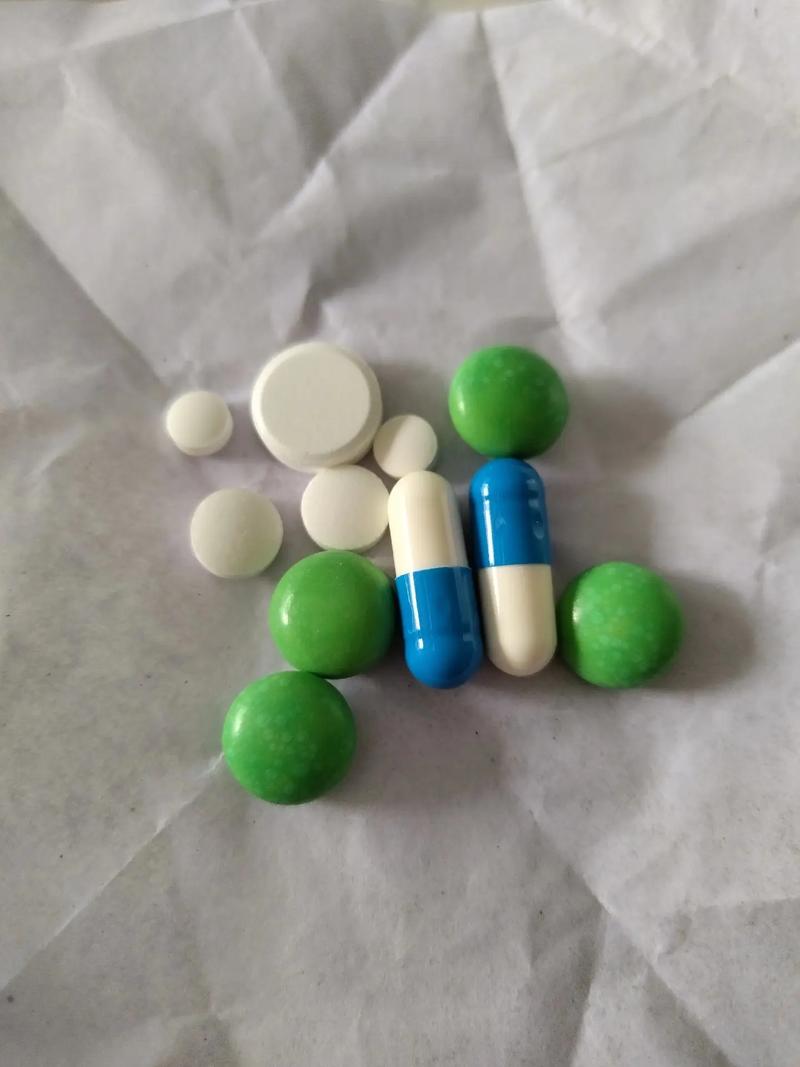

目前,医学界已经发展出了多种针对艾滋病的检测方法,其中最为先进且高效的是艾滋病核酸检测。这种检测方法具有极高的灵敏度和准确性,能够在极短的时间内发现病毒的踪迹。值得一提的是,其窗口期已经缩短至仅仅7天。这意味着,在高危行为发生后的第7天,你就可以通过这种检测方法来确认自己是否感染了艾滋病病毒。

艾滋病核酸检测无疑是帮助人们脱离恐惧的高效手段。它不仅能够迅速给出结果,还能够极大地减少人们在等待过程中的焦虑和不安。通过及时进行检测,你可以更快地了解自己的健康状况,从而采取相应的措施来保护自己和他人。因此,不要犹豫,高危后请尽快进行艾滋病核酸检测,让科学为你带来安心和保障。