警惕!这些高危广告行为可能成为艾滋病传播的隐形推手

在当今信息爆炸的时代,广告无处不在,它们以各种形式渗透进我们的生活,影响着我们的消费选择和生活方式。然而,在追求商业利益的同时,一些高危广告行为却悄然成为了艾滋病等传染性疾病传播的潜在风险。本文将深入探讨哪些广告行为属于高危类型,以及它们如何与艾滋病防控紧密相连,旨在提高公众对此类问题的认识,共同营造一个更加安全、健康的广告环境。

1. 误导性健康宣传

一些广告商为了吸引眼球,常常夸大产品或服务的健康效益,甚至做出不实的健康承诺。在艾滋病预防领域,这类广告可能声称某种产品能“彻底治愈艾滋病”或“快速提高免疫力”,从而误导消费者放弃正规医疗途径,转而寻求未经科学验证的治疗方法。这种行为不仅延误了患者的有效治疗时机,还可能因使用不明来源的药物而增加感染风险。

2. 性方面教育擦边球广告

性方面教育或暗示性内容的广告,往往利用人们的猎奇心理吸引点击和关注。这类广告中,性行为的描绘可能缺乏必要的安全警示,如不使用安全套的重要性,从而间接鼓励了不安全的性行为,增加了艾滋病病毒(HIV)的传播风险。特别是对于青少年群体,这类广告更容易影响其性观念的形成,导致不良后果。

3. 非法药品与保健品推销

非法药品和未经批准的保健品市场鱼龙混杂,其中不乏声称能“预防性病”、“增强性功能”的产品。这些产品往往没有经过严格的安全性和有效性评估,可能含有未知成分,不仅无法达到预期效果,还可能对身体造成伤害,甚至加速HIV的传播。更糟糕的是,一些不法商家利用消费者对健康的焦虑,进行欺诈销售,使受害者遭受经济和健康的双重损失。

4. 目标定位不当的广告

利用大数据进行精准营销本无可厚非,但当这种技术被用于向高风险群体(如性工作者、同性恋群体等)推送可能加剧其健康风险的广告时,就变得尤为危险。例如,向这些群体推送未经证实的“快速检测试纸”或“特效治疗药物”,可能误导他们忽视正规医疗建议,采取不当的自我诊断和治疗措施。

结语

面对上述高危广告行为,社会各界需共同努力,加强监管,提升公众媒介素养,确保广告内容的真实性和合法性。政府应加大对违法广告的打击力度,同时加强艾滋病防治知识的普及,提高公众自我保护意识。媒体平台应承担起社会责任,严格审核广告内容,避免成为疾病传播的媒介。而作为消费者,我们也应保持警惕,理性消费,不轻信夸大宣传,选择正规渠道获取健康信息和服务。只有这样,我们才能有效遏制艾滋病等传染病的传播,共同守护一个健康、安全的社会环境。

在面对高危行为后,首先要保持冷静,不要让自己陷入过度的恐慌之中。恐慌不仅无助于解决问题,还可能加剧心理负担,影响日常生活。此时,积极采取科学合理的检测措施是至关重要的第一步,它能帮助你尽快走出恐惧的阴影。

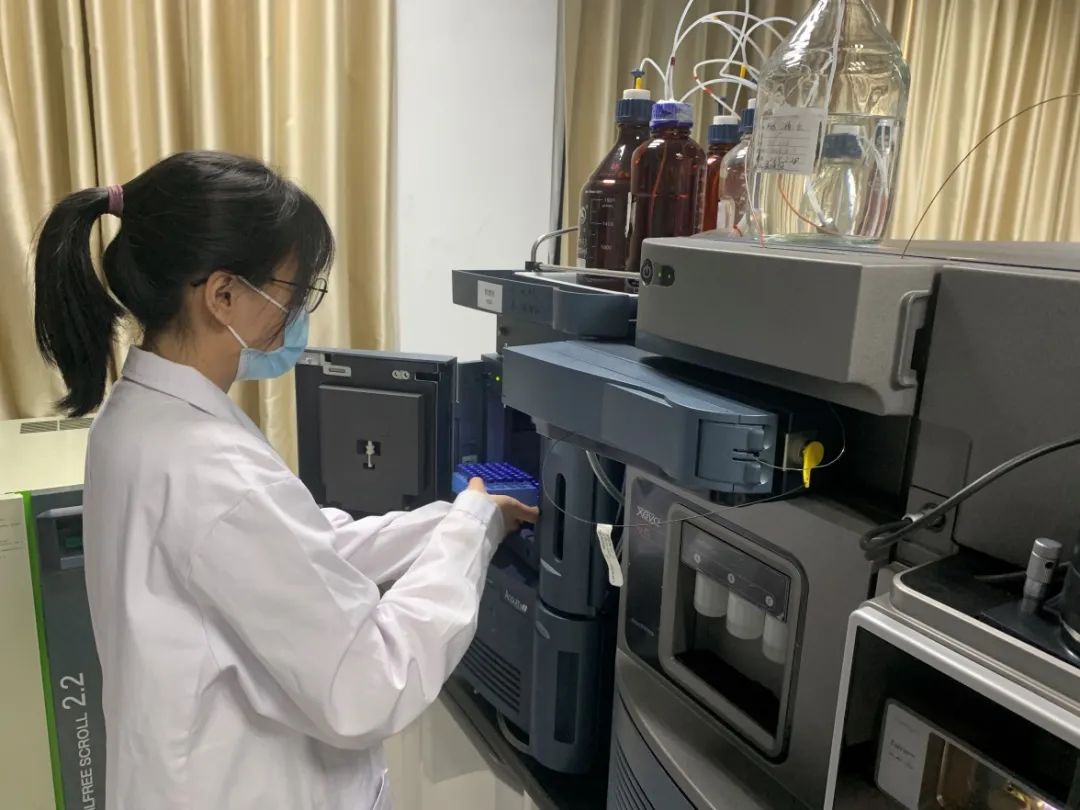

当前,医学界在性病与艾滋病的检测技术上已经取得了长足的进步。其中,艾滋病核酸检测(HIV-RNA检测)作为最为先进的方法之一,以其高度的敏感性和准确性,成为了许多寻求安心人士的首选。这项技术的最大优势在于极大地缩短了检测的窗口期——仅需7天。这意味着,在高危行为发生后的第七天,你就可以通过这项检测来了解自己是否感染了HIV病毒,从而迅速而有效地实现“脱恐”。

与传统的检测方法相比,艾滋病核酸检测不仅提高了早期发现的概率,也极大地减轻了受检者的心理焦虑与漫长的等待之苦。它就像一个精准的“时间加速器”,让你能够更快地获得结果,无论是阴性还是阳性,都能让你及早采取必要的措施,无论是继续保持健康生活方式,还是寻求专业的医疗帮助和治疗方案。

因此,如果你正经历高危行为后的不安与担忧,不妨选择这种高效、先进的检测方式,让自己尽快从未知的恐惧中解脱出来,回归正常的生活轨道。记住,及时的科学检测是保护自己、关爱自己的重要一步。