高危性行为后,盐水能否成为艾滋病的“急救稻草”?真相揭秘!

在探讨艾滋病预防与认知的广阔领域中,一个流传颇广的说法悄然兴起:高危性行为后,使用盐水清洗能否有效降低艾滋病的感染风险?这一看似简单却充满诱惑力的“自救”方法,在恐惧与误解的土壤中生根发芽,让不少人在慌乱中寻找一丝心理安慰。然而,真相究竟如何?让我们一同揭开这层迷雾,理性审视盐水与艾滋病之间的关系。

盐水:古老的传统,现代的误解

盐水,自古以来就被视为自然界的清洁剂与消毒剂,广泛应用于日常生活中的各种清洁与消毒场景。其杀菌作用主要得益于盐的高渗透性,能够破坏细菌的细胞壁,从而达到抑制细菌生长的目的。然而,当这一传统智慧遭遇艾滋病这一复杂而顽固的病毒时,其效力便显得力不从心。

艾滋病病毒:超越盐水防御的界限

艾滋病病毒(HIV)是一种极为微小的逆转录病毒,它不同于普通的细菌或真菌,无法通过简单的物理清洗或化学消毒被轻易消灭。HIV病毒能够迅速穿透人体黏膜屏障,进入血液循环系统,开始其隐匿而致命的复制之旅。因此,即便是高浓度的盐水,也无法在病毒进入体内后发挥有效的阻断作用。

高危性行为后的正确应对

面对高危性行为带来的潜在风险,恐慌与盲目自救绝非明智之举。正确的做法是立即寻求专业医疗机构的帮助,考虑进行暴露后预防(PEP)治疗。PEP是一种紧急预防措施,通过在短时间内服用特定的抗病毒药物组合,可以显著降低HIV感染的风险。但需注意,PEP的成功率与时间密切相关,越早开始治疗,效果越好。

此外,定期进行HIV检测也是关键。即使采取了PEP措施,也不能完全排除感染的可能性。及时的检测不仅能帮助个人了解自己的健康状况,还能在病毒潜伏期内采取必要的医疗干预,有效控制病情发展。

结语:科学认知,理性行动

在高危性行为与艾滋病之间,盐水并非那把神奇的钥匙。面对艾滋病的威胁,我们需要的是科学的认知、理性的行动以及及时的医疗介入。通过增强自我保护意识,采取安全的性行为措施,我们完全有能力将艾滋病的风险降到最低。记住,预防永远胜于治疗,科学才是对抗艾滋病的最强武器。

在这个信息爆炸的时代,让我们携手抵制谣言,传播科学,共同守护一个更加健康、安全的未来。

在面对高危行为之后,重要的是保持冷静,避免陷入过度的恐慌之中。恐慌无益于问题的解决,反而可能加剧心理负担。正确的做法是积极采取科学合理的检测手段,以便尽快从恐惧中解脱出来。

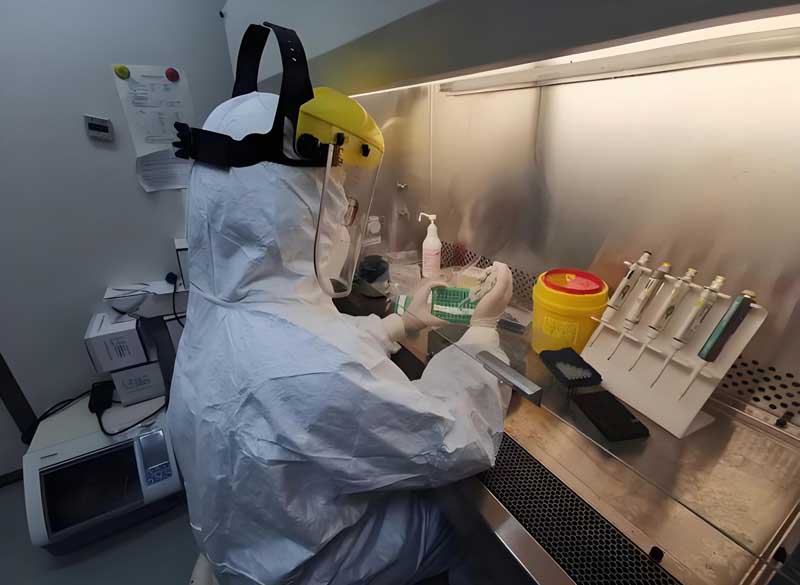

就当前的医学技术水平而言,最先进的检测方法莫过于艾滋病核酸检测。这一技术具有极高的灵敏度和准确性,能够在极短的时间内揭示是否感染了HIV病毒。尤为值得一提的是,其窗口期仅仅为7天,这意味着在高危行为发生满7天之后,就可以通过这项检测来准确判断是否感染了艾滋病病毒。

因此,艾滋病核酸检测无疑是帮助人们摆脱高危行为后恐惧心理的高效方法。它不仅大大缩短了等待结果的时间,还能有效减轻因不确定而产生的焦虑和不安。选择这种方法进行检测,可以让自己更快地获得明确的答案,从而根据实际情况采取必要的措施,无论是接受治疗还是调整心态,都能更加从容不迫。