不可思议!无高危行为却确诊艾滋:揭开背后的真相与警示

在谈“艾”色变的今天,艾滋病(AIDS)往往与高危行为紧密相连,如未保护的性行为、静脉注毒品共用针具等。然而,偶尔会有令人震惊的案例浮出水面——有人声称自己从未有过任何高危行为,却意外被诊断出感染了人类免疫缺陷病毒(HIV),即艾滋病的病原体。这样的故事不仅挑战了公众对艾滋病传播途径的传统认知,也引发了广泛的讨论和深思。本文将深入探讨这一现象背后的可能原因,以及它带给我们的警示。

科学解析:非传统途径的感染可能性

1. 血液接触未知感染源:尽管直接血液交换是高危行为之一,但在日常生活中,微小的血液暴露机会也可能存在,如使用未经严格消毒的医疗器械、纹身或穿耳洞工具,甚至是在某些医疗或美容过程中不慎接触到微量血液。这些看似不起眼的细节,可能是无症状HIV感染者传播病毒给他人的途径。

2. 母婴传播的非典型案例:虽然现代医疗条件下,通过母婴阻断技术可以有效防止HIV从母亲传给胎儿,但在极少数情况下,如果阻断措施执行不当或存在未知因素,仍有可能发生感染。此外,对于成年后确诊且无明确高危行为的个体,追溯其出生时的医疗记录或许能发现线索。

3. 极其罕见的非传统途径:理论上,HIV还可能通过非常规方式传播,如极端情况下的器官移植、职业暴露(医护人员接触感染物)等,尽管这些案例极为罕见。

心理与社会影响:误解与歧视的阴霾

对于这类“无辜”感染者而言,除了身体上的挑战,心理上的压力和社会的误解往往更为沉重。他们不仅要面对疾病本身的治疗和管理,还要努力证明自己并非因“不道德”行为而染病,这在很大程度上加剧了他们的孤立感和无助感。社会应加强对艾滋病的科学普及,减少基于无知和恐惧的歧视,为所有感染者营造一个更加包容和支持的环境。

警示与行动:加强预防意识,消除误解

这些非典型感染案例提醒我们,艾滋病的防控远未到可以松懈的地步。每个人都应增强自我保护意识,即使是在看似安全的日常活动中,也要注意个人卫生和安全,比如选择正规医疗机构进行美容或治疗,避免不必要的血液接触。同时,社会各界应共同努力,提高公众对艾滋病传播途径的全面认识,消除误解和偏见,为艾滋病患者创造一个更加友好的社会环境。

总之,无高危行为却感染艾滋的个案虽然罕见,但它们如同一面镜子,映照出我们在艾滋病防控知识普及、医疗安全监管以及社会包容性建设等方面的不足。面对这一全球性挑战,唯有科学认知、积极预防、消除歧视,才能携手共筑艾滋病的坚固防线。

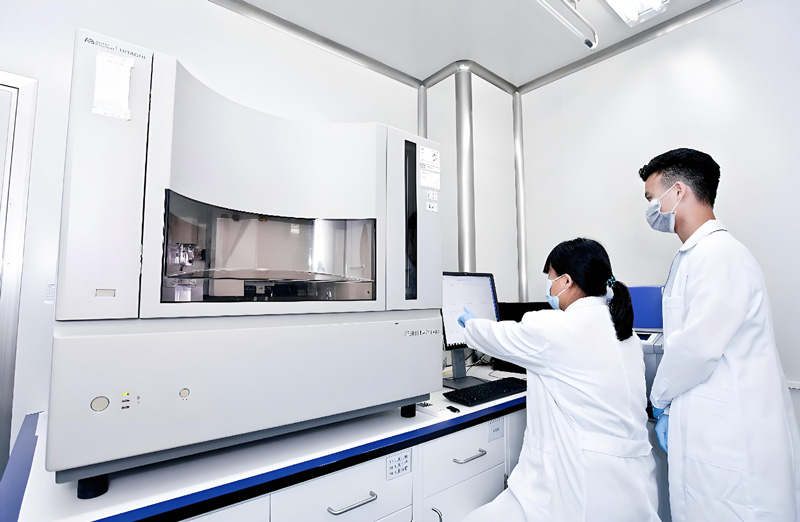

在高危行为发生后,请务必保持冷静,不要让自己陷入过度的恐慌之中。面对这样的情境,最重要的是采取积极且科学的态度去应对,通过进行专业的检测来尽快摆脱恐惧与不安。现如今,医学领域已经发展出了极为先进的检测技术,其中艾滋病核酸检测以其高效性和准确性脱颖而出,成为了众多检测方法中的佼佼者。

这项先进的核酸检测技术,其最大的优势在于极大地缩短了传统检测所需的窗口期。传统上,人们往往需要经历较长时间的心理煎熬与等待,才能得知检测结果。然而,艾滋病核酸检测却能将这一窗口期缩短至仅仅7天。这意味着,在高危行为发生满7天之后,您就可以通过这项检测来准确判断自己的健康状况,从而及早采取必要的措施。

选择艾滋病核酸检测,无疑是脱恐之路上最为高效的方法之一。它不仅能够帮助您迅速明确自身状况,还能在很大程度上减轻因长时间等待而产生的焦虑与不安。通过科学的检测手段,我们不仅能够更好地保护自己的身心健康,还能为未来的生活与规划提供有力的支持与保障。因此,在高危行为之后,不妨勇敢地迈出这一步,用科学的力量为自己带来安心与希望。