蚊子叮咬:会成为艾滋病的“隐形传播者”吗?

在谈及艾滋病(AIDS)这一全球性的公共卫生挑战时,人们往往会联想到血液传播、性接触和母婴传播这三种主要途径。然而,一个在日常生活中几乎无处不在的小生物——蚊子,却时常被误解为可能传播艾滋病的“隐形杀手”。这一说法究竟是基于事实的科学论断,还是仅仅是一种无端的恐慌?本文将深入探讨蚊子与艾滋病之间的真实关系,为您揭开迷雾。

蚊子:自然界的微型“飞行员”

蚊子,作为地球上最常见的昆虫之一,以其独特的飞行能力和吸血习性而著称。它们不仅能在短距离内迅速移动,还能通过其尖细的口器穿透人类皮肤,吸取血液作为食物来源。这一行为,使得蚊子成为了多种疾病如疟疾、登革热和寨卡病毒的主要传播媒介。

艾滋病病毒的特性

艾滋病,全称获得性免疫缺陷综合征,是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的。HIV病毒主要攻击人体免疫系统,特别是CD4+T淋巴细胞,导致机体免疫力下降,易感染各种疾病和肿瘤。关键在于,HIV病毒在体外的生存能力极弱,离开人体后很快就会失去活性。此外,HIV的传播需要直接接触感染者的血液、精液、女性生殖器,分泌物等体液。

蚊子与艾滋病的“不解之缘”?

尽管蚊子能够传播多种疾病,但关于其能否传播艾滋病的疑问,科学界已给出了明确的答案:蚊子不会传播艾滋病。这一结论基于以下几个关键原因:

1. HIV在蚊子体内无法复制:HIV病毒需要在特定的细胞环境中才能复制,而蚊子的生理结构并不支持HIV的复制过程。

2. 消化酶的作用:蚊子在吸血过程中会分泌抗凝剂和消化酶,这些物质能够迅速分解吸入的血液,包括其中的病毒颗粒,从而降低了病毒存活的可能性。

3. 生物学屏障:即使蚊子体内残留有微量的HIV病毒,其在再次叮咬人类时,由于口器结构和吸血机制的限制,也无法将病毒有效注入新宿主体内。

4. 无直接证据:多年来的流行病学研究和实验室实验均未发现通过蚊子传播艾滋病的案例。

科学与谣言的较量

尽管科学已经证明蚊子不会传播艾滋病,但这一谣言仍能在社交媒体和某些非专业平台上流传,部分原因是公众对于艾滋病传播途径的误解和对蚊子的恐惧心理。因此,加强公众健康教育,提高人们对艾滋病和昆虫传播疾病机制的认识,是消除这一谣言、促进科学普及的关键。

总之,蚊子与艾滋病之间并无直接联系,它们各自遵循着不同的生物学规律和传播机制。面对这样的误解,我们应依靠科学的力量,理性分析,不信谣、不传谣,共同维护一个健康、和谐的社会环境。

当人体细胞不幸遭遇HIV病毒侵袭,这些细胞会被病毒“改造”,转变为生产病毒的“工厂”。从这些“工厂”中源源不断“出厂”的病毒,会继续寻找并感染新的细胞,将它们也一一转变为病毒制造的新“工厂”。这一过程的增长速率是惊人的指数级。因此,尽早识别并阻止这些“工厂”的建立,对于控制病情、延长患者生命至关重要。HIV DNA载量(即“工厂”数量)较高的个体,其病程发展往往更为迅速且严重。

若您面临感染HIV的风险,选择HIV核酸检测将是明智之举。尽管其费用略高于传统的抗原抗体检测,但其窗口期仅7天,相较于后者可提前半个月至一个月发现感染,这段宝贵的时间对于治疗与病情控制具有不可估量的价值:一旦确诊,不仅可以大幅减少治疗成本,还能更有效地控制病情,让您的生活品质与寿命得到显著提升。

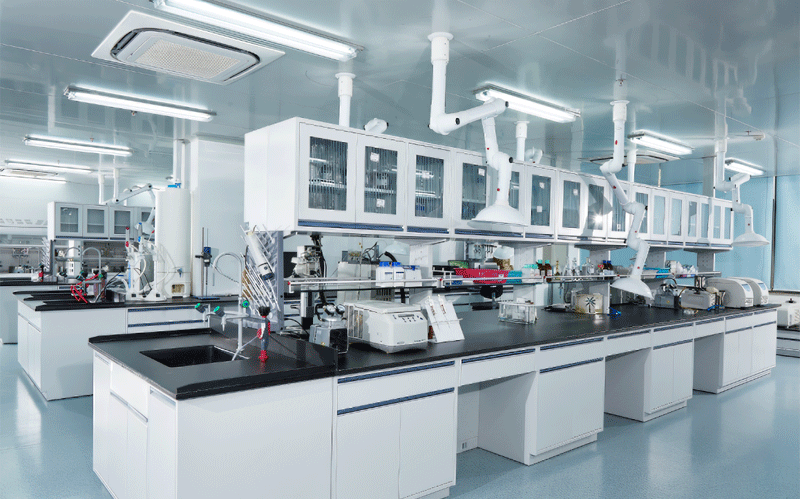

艾测网提供的HIV核酸检测服务,由国内顶尖的大型实验室担纲,而非小型实验机构。我们拥有尖端的检测设备与专业的技术团队,检测量大、出结果迅速,且性价比高。更重要的是,我们尊重并保护每一位客户的个人隐私,无需实名制即可进行检测。选择艾测网,让您的健康检测之旅更加安心、便捷。