揭秘唾液艾滋病图片:科学认知与误区的边界

在信息时代,一张图片往往能迅速引发公众的关注与讨论,而当“唾液”与“艾滋病”这两个敏感词汇交织在一起时,更是能触动人们内心深处的恐惧与好奇。本文旨在通过解析围绕“唾液艾滋病图片”的种种,带领读者科学认知这一话题,同时揭开一些不必要的误解与恐慌。

唾液传播艾滋病的真相

首先,让我们明确一个基本科学事实:艾滋病(HIV/AIDS)主要通过血液传播、性接触传播和母婴传播三种途径。至于唾液,虽然它含有微量的HIV病毒(如果感染者口腔内有出血或溃疡等情况),但病毒量极低,且唾液中的酶和其他成分具有抑制病毒活性的作用。因此,通过正常唾液交换(如接吻,除非伴有深度口腔创伤或长时间法式热吻等极端情况)感染HIV的风险极低,几乎可以忽略不计。

图片背后的误导与真相

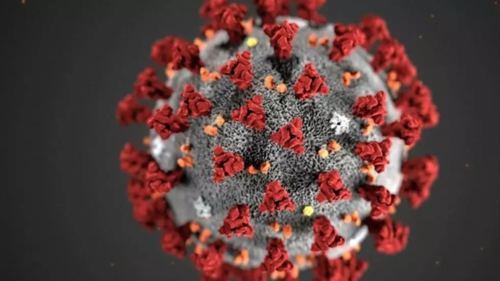

网络上偶尔流传的所谓“唾液艾滋病图片”,往往是为了吸引眼球而刻意制造的惊悚效果。这些图片可能展示了含有疑似血迹的唾液样本,或是通过艺术手法夸张表现病毒的形态,实际上并不准确反映艾滋病的真实传播途径和感染风险。更有甚者,一些不法分子利用这些图片散布虚假信息,制造社会恐慌,或推销未经证实的治疗方法,严重误导公众。

科学认知的重要性

面对这类信息,保持科学的认知和理性的判断至关重要。一方面,公众应了解并相信基于严谨科学研究的结论,而非轻易被未经证实的图片或言论所左右。另一方面,教育和宣传机构也应加强艾滋病相关知识的普及,提高公众对HIV传播途径的正确认识,减少不必要的恐慌和歧视。

消除误解,促进包容

误解和偏见往往是比病毒本身更难以消除的障碍。艾滋病患者及其家庭常常因社会对疾病的误解而遭受排斥和歧视。通过科学教育,我们不仅能更好地保护自己免受错误信息的侵害,还能学会以更加包容和理解的态度对待每一位感染者,共同营造一个无歧视的社会环境。

结语

总之,“唾液艾滋病图片”虽能一时激起千层浪,但唯有科学的认知与理性的态度才是我们抵御恐惧、消除误解的坚固盾牌。让我们携手努力,基于事实,传递正能量,共同构建一个更加健康、和谐的社会。在这个过程中,每个人都应该成为科学知识的传播者,用实际行动为消除艾滋病歧视贡献自己的一份力量。记住,知识的光芒永远能照亮黑暗,引领我们走向更加光明的未来。