艾滋血液意外渗入菜肴:科学认知与恐慌消解

在当今信息爆炸的时代,一则关于“艾滋血液在菜里”的消息足以在网络上掀起轩然大波,引发公众广泛的关注和恐慌。然而,面对这样的传言,我们应如何理性分析,避免不必要的恐惧蔓延?本文旨在通过科学视角,深入探讨这一话题,揭示真相,以科学的态度消除公众误解。

一、艾滋病毒的基本特性

首先,了解艾滋病毒(HIV)的传播途径是理解这一话题的基础。HIV主要通过血液传播、性接触传播和母婴传播三种方式扩散。值得注意的是,HIV病毒在体外环境中的生存能力极弱,它无法在食物中存活,尤其是在高温烹饪过程中,病毒会迅速失活。因此,从生物学角度来看,艾滋血液即便不慎混入菜肴,经过烹饪后,病毒也早已失去感染力。

二、食物安全与艾滋病毒的隔离

在日常生活中,食物的安全处理是预防疾病传播的重要一环。正规的餐饮场所和家庭厨房都会遵循严格的卫生标准,包括食材的清洗、切割、烹饪等流程,这些操作本身就能有效阻断绝大多数病原体的传播,包括HIV。此外,HIV并不通过消化道传播,即使摄入含有HIV的血液(理论上极为罕见),人体内的胃酸和消化酶也会迅速破坏病毒,使其无法造成感染。

三、公众恐慌的根源与应对

公众对于“艾滋血液在菜里”的担忧,很大程度上源于对HIV传播途径的误解以及对未知疾病的恐惧。媒体在报道此类事件时,应当注重科学普及,避免夸大其词,以免加剧社会恐慌。同时,政府和相关机构也应加强公共卫生教育,提高公众的科学素养,让更多人了解HIV的真实情况,学会正确防护。

四、法律与伦理的考量

假设真的发生了艾滋血液意外混入食品的情况(尽管极为罕见),这不仅是对消费者权益的侵犯,也触犯了食品安全法律。对此,相关部门应迅速介入调查,追究责任,确保食品安全链条的每一个环节都符合规定,保护公众健康不受侵害。同时,也应关注涉事人员的心理健康,避免他们因误解和偏见而遭受二次伤害。

五、结语

总之,“艾滋血液在菜里”的传言,虽然听起来令人不安,但基于HIV的生物学特性和现有的食品安全措施,其实际风险几乎为零。面对此类信息,我们应保持冷静,依靠科学知识和理性思维进行判断,不盲目传播未经证实的信息,共同维护一个健康、和谐的社会环境。在信息时代,科学素养是我们抵御谣言、保护自己和他人免受不必要恐慌的重要武器。

当人体细胞不幸被HIV病毒侵入后,这些细胞会转变为病毒复制的“生产基地”,源源不断地“生产”出更多病毒,进而感染周围更多的细胞,使它们也变成病毒的“生产基地”。这种病毒的复制速度极为迅猛,呈指数级增长。因此,尽早发现并阻止这些“生产基地”的形成,对于控制病情、延长患者生命至关重要。HIV DNA载量(即“生产基地”的数量)较高的个体,其病程往往发展得更加迅速且严重。

若您面临感染HIV的风险,建议选择HIV核酸检测作为检测手段。尽管其费用略高于抗原抗体检测,但其窗口期仅为7天,相较于后者能提前半个月至一个月发现感染,这段宝贵的时间对于后续的治疗和控制病情具有非凡的意义。一旦确诊感染,及时的检测不仅能大幅降低治疗费用,还能使病情得到更有效的控制,让您拥有更高的生活质量,延长生命长度。

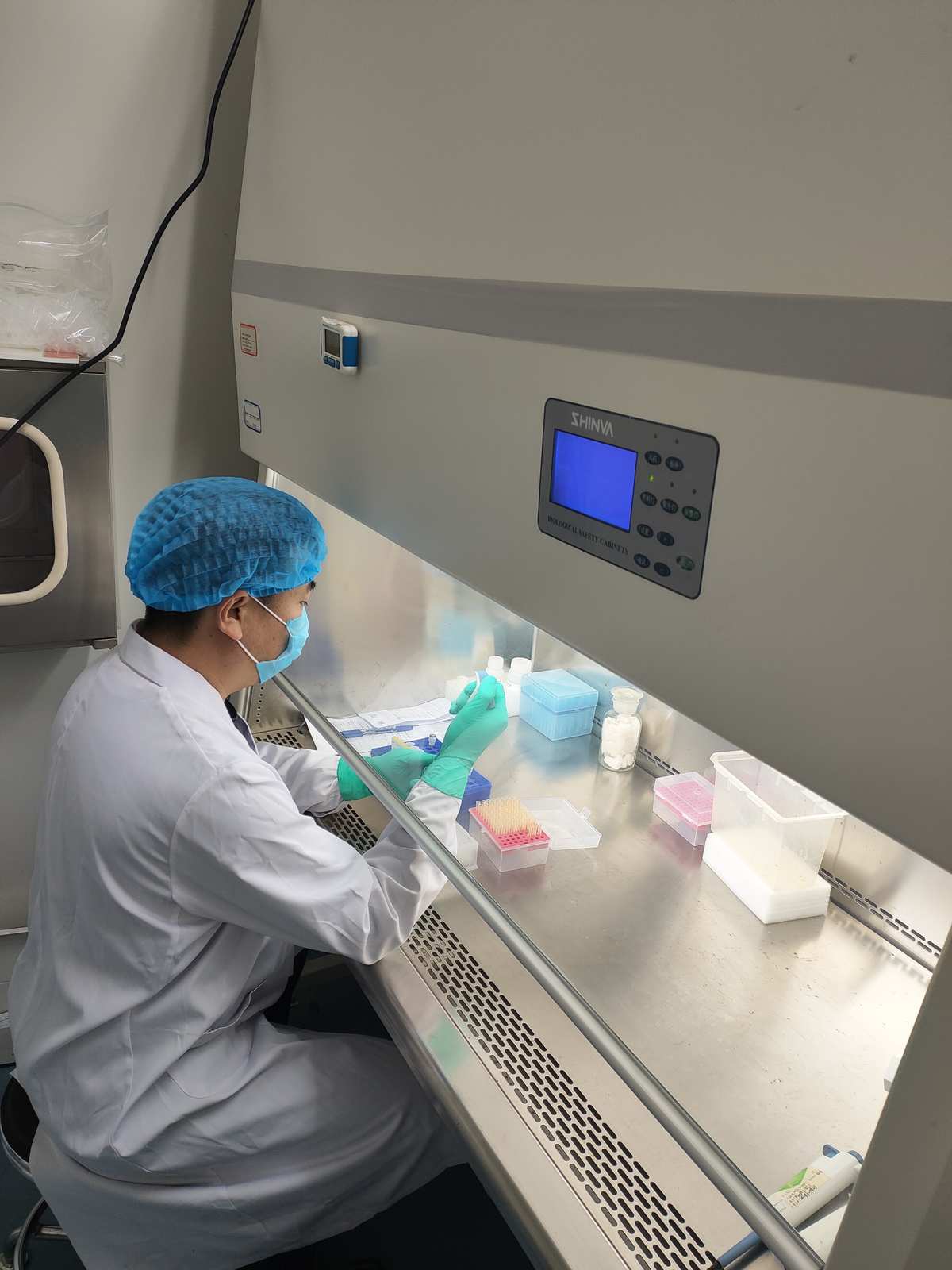

艾测网提供的HIV核酸检测服务,依托国内知名大型实验室的强大实力,拥有先进的检测设备和精湛的技术团队。我们检测量大、出结果迅速,且性价比高。更重要的是,我们尊重并保护您的个人隐私,无需实名制即可进行检测。选择艾测网,让您更安心、更放心地面对HIV检测。