艾滋病毒载量“隐形”之谜:探索检测不到的背后

在艾滋病防治的漫长旅程中,病毒载量检测一直是衡量治疗效果与疾病进展的关键指标。然而,当某些患者的病毒载量在多次精密检测下依然“查不到”,这不仅引发了医学界的广泛关注,也为患者及其家庭带来了新的希望与挑战。本文将深入探讨艾滋病毒载量查不到的现象,揭开其背后的科学面纱,并探讨这一发现对艾滋病防控的意义。

“查不到”的奇迹:病毒载量检测的低限

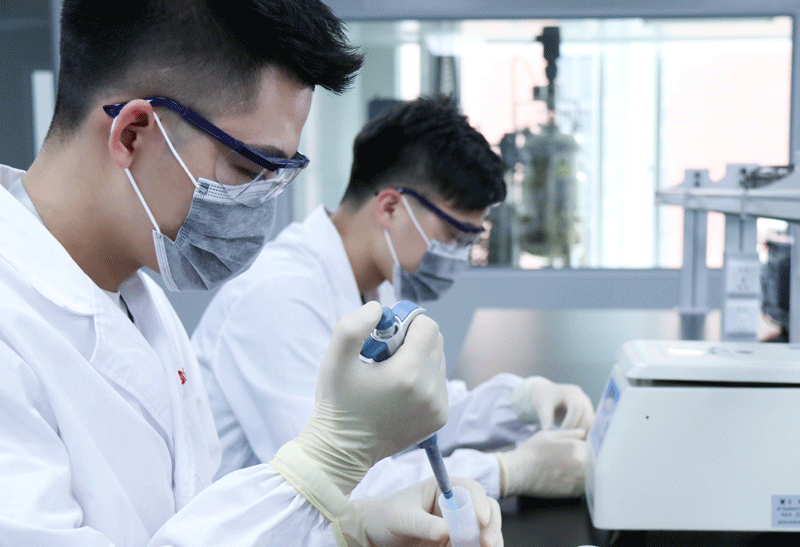

艾滋病毒载量检测,即通过血液样本分析患者体内HIV-1 RNA的数量,是评估艾滋病患者体内病毒活跃程度的标准方法。通常情况下,有效的抗逆转录病毒治疗(ART)能够显著降低病毒载量,甚至达到“不可检测”的水平,即病毒载量低于检测方法的下限(通常为每毫升血液中少于50拷贝)。然而,“查不到”并不等同于病毒完全清除,而是意味着病毒数量极低,处于一种被高度抑制的状态。

科学揭秘:为何病毒载量会“消失”?

病毒载量查不到的现象,首先归功于现代ART的显著进步。这些药物组合能够精准地阻断病毒复制的关键步骤,使病毒无法在患者体内有效增殖。此外,个体差异也是不可忽视的因素。部分患者由于遗传特质或免疫系统对治疗的特殊反应,可能对ART表现出更高的敏感性,从而更快达到病毒载量不可检测的状态。

值得注意的是,长期维持低病毒载量不仅有助于保护患者的免疫系统免受进一步损害,还能显著降低病毒传播给他人的风险,实现所谓的“治疗即预防”策略。

挑战与机遇:未解之谜与未来展望

尽管病毒载量查不到带来了治疗上的积极信号,但这并不意味着艾滋病已被彻底攻克。首先,现有的检测技术仍存在局限性,无法完全排除极低水平病毒存在的可能性。其次,长期ART可能伴随药物副作用、耐药性等问题,影响患者的治疗依从性和生活质量。

然而,这一现象也为科学研究开辟了新的方向。例如,探索如何在病毒载量不可检测的基础上进一步减少病毒库(隐藏在静息CD4+ T细胞中的病毒DNA),以及开发更加安全、高效的新型抗病毒药物,都是当前研究的热点。

结语:希望之光与持续努力

艾滋病毒载量查不到的现象,是科技进步与医学努力的结晶,为艾滋病患者点亮了一盏希望之灯。它不仅证明了有效治疗的可能性,也为全球艾滋病防控策略提供了新的视角。面对这一挑战与机遇并存的新阶段,我们需继续深化科学研究,优化治疗方案,同时加强公众教育,消除社会歧视,共同推动艾滋病防治事业迈向更加光明的未来。在这个过程中,每一个“查不到”的病毒载量,都是人类与艾滋病斗争征途中的一个胜利标志,激励着我们不断前行。

致有过高危行为的朋友们:请注意,艾滋病的早期发现对于控制病情、减少治疗成本及延长生命至关重要。HIV病毒一旦侵入体内,便会迅速以惊人的速度增殖,因此,尽早发现每一天都极为宝贵。

要实现早发现,关键在于选择合适的检测方法。当前,核酸检测以其高度敏感性位居首位,紧随其后的是抗原检测,最后是抗体检测。核酸检测的窗口期仅为一周,相比其他方法,时间大大缩短了三周以上。HIV病毒在人体内的复制速度极快,通常在感染后的2-4周内就会达到高峰,未经治疗的情况下,每天可产生约10亿个新病毒颗粒。

早期发现与晚期发现,对预期寿命的影响可能长达数十年。核酸检测能够在病毒达到高峰前精准识别,为早期介入治疗赢得宝贵时间,从而极大有利于病情控制。

若您近期有过高危行为,我们强烈建议您优先考虑核酸检测。若时间已超过3-4周,抗原抗体检测同样是一个可行的选择。请珍惜健康,及时检测,为自己的人生护航。