面对“艾滋病初筛阳性无高危行为”的迷雾:科学解读与心理调适

在当今信息爆炸的时代,每一个健康相关的消息都可能牵动人心。尤其是当“艾滋病初筛阳性”这样的字眼出现在没有高危行为记录的个人身上时,更是如同一石激起千层浪,不仅让患者本人陷入恐慌,也让周围人感到困惑与不安。本文将深入探讨这一现象,从科学角度解析可能的原因,并提供心理调适的建议,帮助大家理性面对这一突如其来的挑战。

科学解析:初筛阳性的多重可能性

首先,需要明确的是,艾滋病初筛阳性并不等同于确诊。初筛检测是通过血液样本检测是否存在HIV抗体或抗原,但由于技术限制、个体差异以及实验操作等因素,初筛结果存在一定的假阳性率。这意味着,即使结果显示为阳性,仍需要通过更为精确的确认试验来进一步验证。

对于没有高危行为(如未进行不安全的性行为、未共用注器、未接受未经严格消毒的医疗操作等)的人来说,初筛阳性可能源于以下几种情况:

1. 既往感染后的自然免疫反应:部分人在感染HIV后,可能因自身免疫系统的强大而自然清除病毒,留下抗体,导致初筛呈阳性。 2. 交叉反应:某些其他疾病或疫苗接种可能引起与HIV抗体相似的免疫反应,导致检测出现假阳性。 3. 实验误差:样本污染、试剂问题或操作不当等实验过程中的小错误,也可能导致误报。

心理调适:面对未知的勇气和智慧

面对初筛阳性的结果,无论是真是假,心理上的冲击都是巨大的。对于无高危行为的人来说,这种“无辜受害”的感觉可能更加强烈,容易引发焦虑、恐惧甚至自我怀疑。

1. 保持冷静,积极面对:第一步是接受现实,尽管难以接受,但保持冷静是解决问题的前提。及时联系专业医疗机构进行确认试验,是最直接有效的做法。 2. 寻求专业支持:无论是心理咨询还是医学咨询,专业人士的介入都能提供科学的指导和心理慰藉。他们能帮助患者理解检测结果,缓解焦虑情绪。 3. 维护社交关系:在确认结果前,避免不必要的恐慌传播,与亲密的人坦诚沟通,寻求他们的理解和支持。同时,也要尊重自己的隐私权。 4. 生活方式的调整:无论最终结果如何,保持良好的生活习惯,增强免疫力,总是对健康有益的。

结语:科学认知,理性应对

在“艾滋病初筛阳性没有高危”的迷雾中,科学认知与理性应对是照亮前行道路的明灯。初筛阳性只是一个信号,它提醒我们关注健康,但不应成为压垮心灵的巨石。通过专业确认、积极调适心态,以及必要的预防措施,我们完全有能力面对这一挑战,守护自己和家人的健康与幸福。在这个过程中,社会的理解与包容同样重要,它能为患者提供强大的精神支持,共同构建一个更加温暖和谐的社会环境。

致有过高危行为的朋友们:请铭记,艾滋病的早期发现意味着病情更易控制,治疗成本更低,生命质量更高。HIV病毒一旦侵入体内,便会迅速激增,对每位感染者而言,尽早识别,每一刻都至关重要。

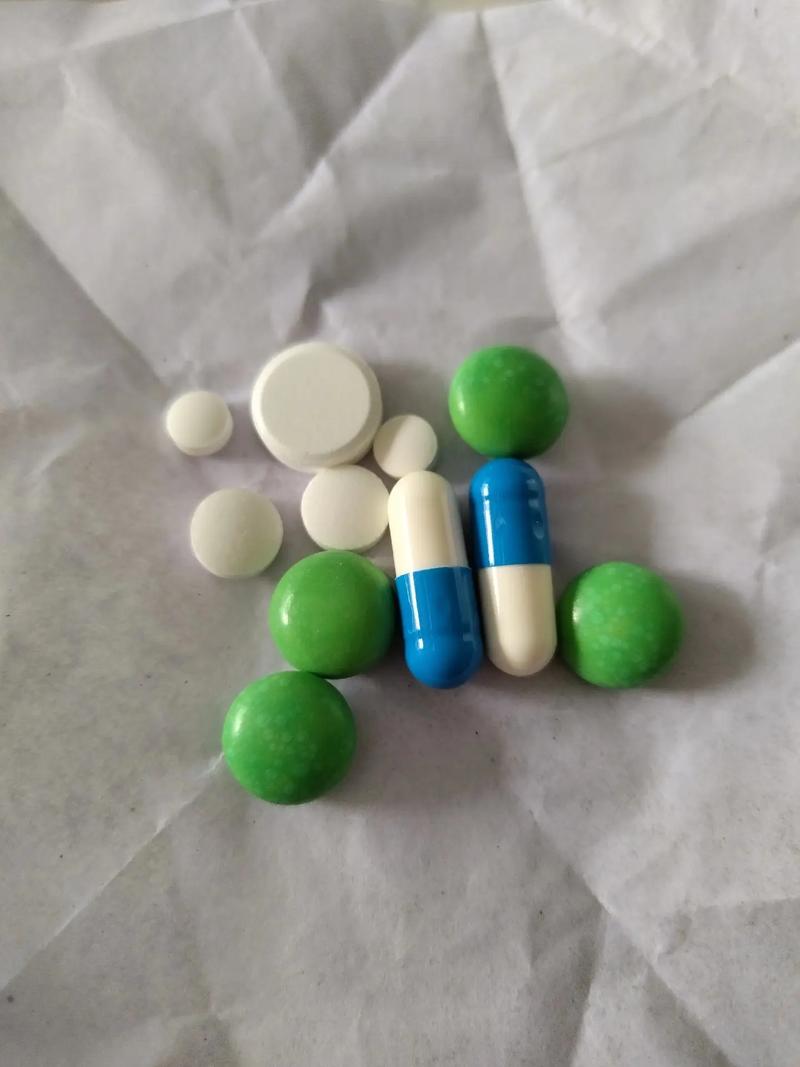

那么,如何把握这宝贵的早期时机呢?当前,核酸检测以其极高的灵敏度脱颖而出,成为首选,其次是抗原检测,最后是抗体检测。尤为值得一提的是,核酸检测的窗口期短至1周,相较于其他方法,提前了3周以上。艾滋病病毒在人体内的复制极为迅速,通常在感染后2至4周内即达高峰,未经治疗时,每日可产生约10亿个新病毒颗粒。早期与晚期发现,对预期寿命的影响可能长达数十年。

核酸检测的优势在于,它能在病毒达到峰值前精准捕捉,为早期介入治疗赢得宝贵时间,极大有利于病情控制。因此,若您近期有过高危行为,强烈建议优先考虑核酸检测。若时间已过去3至4周,抗原检测或抗体检测也是明智之选。

珍惜健康,从早筛查开始。