揭秘艾滋病核酸“隐形”之谜:为何有时难以检测?

在医学检测领域,艾滋病(HIV)的核酸检测一直被视为诊断的金标准之一,其高度的敏感性和特异性使得感染者能够在早期被准确识别。然而,有时却会出现一种令人困惑的现象——即便进行了核酸检测,结果却显示为阴性,而患者实际上已经感染了HIV病毒。这一现象引发了广泛的关注与探讨:艾滋病核酸为何会查不出?本文将深入探讨这一谜团背后的科学原理与实践挑战。

一、窗口期:病毒与免疫的“捉迷藏”

首要原因便是所谓的“窗口期”。HIV感染人体后,并不会立即被免疫系统识别并产生抗体反应,同时病毒复制也需要一定时间达到可被检测的水平。这一期间,虽然感染者体内已有病毒存在,但无论是传统的抗体检测还是更为灵敏的核酸检测,都可能无法准确捕捉到病毒的存在。窗口期的长短因人而异,通常为数周至数月不等,这为早期诊断带来了不小的挑战。

二、低病毒载量:隐匿于检测阈值之下

另一个重要因素是病毒载量的高低。HIV感染者中,有一部分人群属于“精英控制者”,他们的免疫系统异常强大,能够有效抑制病毒的复制,使病毒载量长期维持在极低的水平,甚至低于当前核酸检测技术的最低检测限。这种情况下,即便采用最灵敏的核酸检测方法,也可能因为病毒量过低而无法检测到病毒RNA的存在。

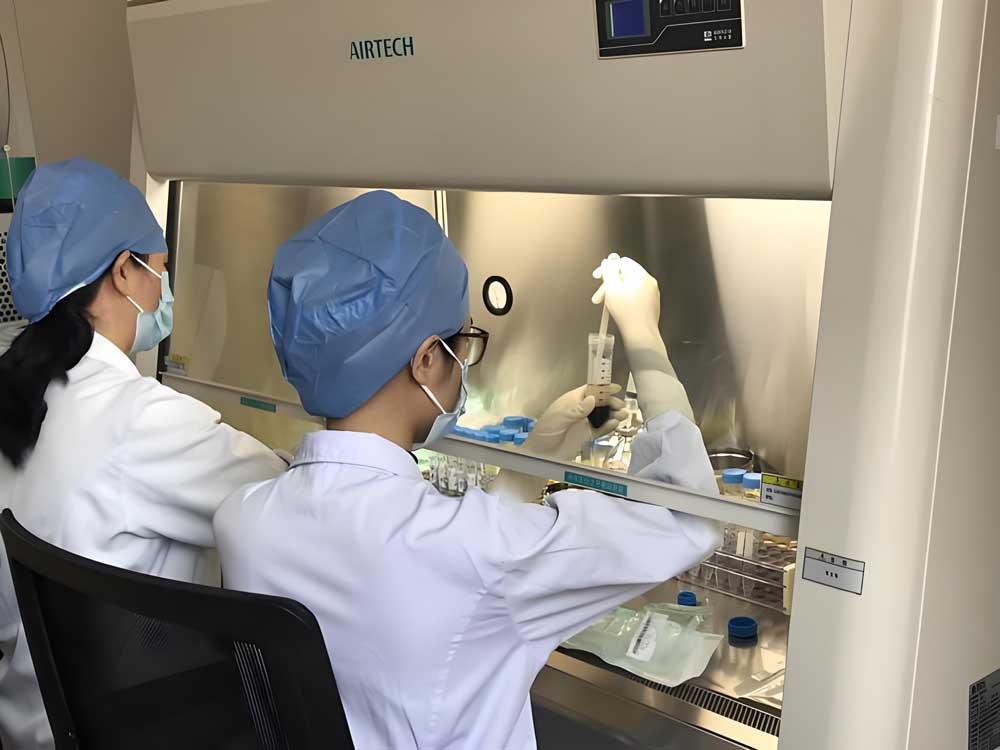

三、样本采集与处理:细节决定成败

样本的采集与处理过程同样影响着核酸检测的准确性。如果采集的样本(如血液、组织液)中病毒含量不足,或者样本在运输、保存过程中受到污染或降解,都会直接影响检测结果。此外,实验室操作人员的专业技能和实验室设备的精确度也是不可忽视的因素。任何微小的失误都可能导致假阴性结果的出现。

四、技术进步与新型检测策略

面对上述挑战,科研人员正不断致力于提高HIV核酸检测的敏感性和特异性。例如,开发更高效的病毒提取技术、优化核酸检测的引物设计、以及利用新一代测序技术提高病毒检测的分辨率等。同时,结合抗体检测、病毒载量监测和临床信息,采用综合诊断策略,可以进一步提高HIV感染的诊断准确性。

结语

艾滋病核酸检测的“隐形”之谜,是医学检测领域一个复杂而深刻的课题。它提醒我们,尽管科技日新月异,但在与疾病的斗争中,仍需保持谦逊与探索精神。通过不断的技术革新和策略优化,我们有理由相信,未来将有更多有效的手段帮助医生更早、更准确地识别HIV感染者,从而为他们提供及时、有效的治疗,最终实现艾滋病的全面防控。

致有过高危行为的朋友们:请铭记,艾滋病的早期发现意味着病情更易控制,治疗成本更低,且能显著延长您的预期寿命。HIV病毒一旦侵入体内,便会迅速以惊人的速度增殖。对每位感染者来说,尽早确诊的每一天都是至关重要的宝贵时间。

那么,如何实现早发现呢?目前,检测敏感度最高的手段是核酸检测,紧随其后的是抗原检测,最后是抗体检测。核酸检测的窗口期短至1周,比其他方法提前了3周甚至更久。值得注意的是,艾滋病病毒在体内的复制极为迅速,通常在感染后的2至4周内即可达到高峰,若未经治疗,每天能产生近10亿个新病毒颗粒。

早期与晚期发现之间的差别,可能直接影响到您的预期寿命,长达数十年之久。核酸检测能够在病毒达到复制高峰之前及时捕捉到它们的踪迹,从而为您争取到更早开始治疗、更有效控制病情的宝贵机会。

因此,如果您近期有过高危行为,强烈建议您优先考虑进行核酸检测。若时间已超过3至4周,抗原抗体联合检测也是一个不错的选择。把握时间,守护健康,从一次及时的检测开始。