艾滋病检测能否实名:隐私与公共健康的平衡木

在当今社会,艾滋病(AIDS)作为一种可通过性传播、血液传播等途径扩散的疾病,其防控工作显得尤为重要。而艾滋病检测作为早期发现、及时治疗的有效手段,其能否实行实名制,一直是社会各界广泛关注的焦点。这一议题不仅触及个人隐私权的保护,还关乎公共健康安全的维护,如何在二者之间找到恰当的平衡点,成为亟待解决的社会难题。

实名制的支持与理由

支持艾滋病检测实名制的声音认为,实名制有助于提升检测的准确性和有效性。通过实名登记,医疗机构能够追踪患者的治疗进展,确保每位感染者都能得到持续、规范的医疗照护。此外,实名制还有助于公共卫生部门准确掌握疫情动态,为制定科学合理的防控策略提供数据支持。在紧急情况下,如疫情爆发初期,快速识别并隔离感染者,对于控制疫情扩散具有至关重要的作用。

隐私保护的担忧

然而,反对实名制的一方则主要基于对个人隐私权的深切关注。艾滋病作为一种涉及个人性行为和健康状况的高度敏感信息,一旦泄露,可能导致患者遭受歧视、排斥,甚至影响就业、婚姻等生活各个方面。在部分国家和地区,艾滋病患者仍面临严重的社会偏见和污名化,实名制检测无疑会加剧这一现状,使许多潜在感染者因恐惧而不敢进行检测,从而错失早期干预的最佳时机。

探索中间道路:匿名与实名并行

面对这一两难困境,探索一种既能保护个人隐私,又能有效促进公共健康的检测模式显得尤为重要。一些国家和地区已经尝试了匿名检测与实名报告相结合的制度。即,在检测环节,患者可以选择匿名进行,以保护个人隐私;但当检测结果呈阳性时,鼓励患者自愿向公共卫生部门报告个人信息,以便获得进一步的治疗支持和疫情管理。这种模式既尊重了个人的选择权,又确保了公共卫生体系的有效运行。

加强法律保障与公众教育

同时,加强相关法律法规的制定与执行,明确界定个人信息的使用范围和保密义务,是保障艾滋病检测实名制顺利实施的关键。此外,加大对公众的教育力度,提升社会对艾滋病的科学认知,减少歧视和偏见,也是构建更加包容、理解的社会环境,促进艾滋病防控工作的重要一环。

总之,艾滋病检测能否实名,是一个复杂而敏感的社会议题,需要政府、医疗机构、社会组织及广大民众共同努力,寻找最佳解决方案。通过平衡个人隐私与公共健康的需求,我们不仅能更有效地控制艾滋病的传播,还能促进社会整体的和谐与进步。在这个过程中,理解、尊重与包容将是推动变革最宝贵的力量。

致有过高危行为的朋友们:请注意,艾滋病的早期发现对于控制病情、减少治疗费用及延长预期寿命至关重要。HIV病毒一旦侵入人体,便会迅速增殖,因此,对感染者来说,每一天的早期发现都是极其宝贵的。

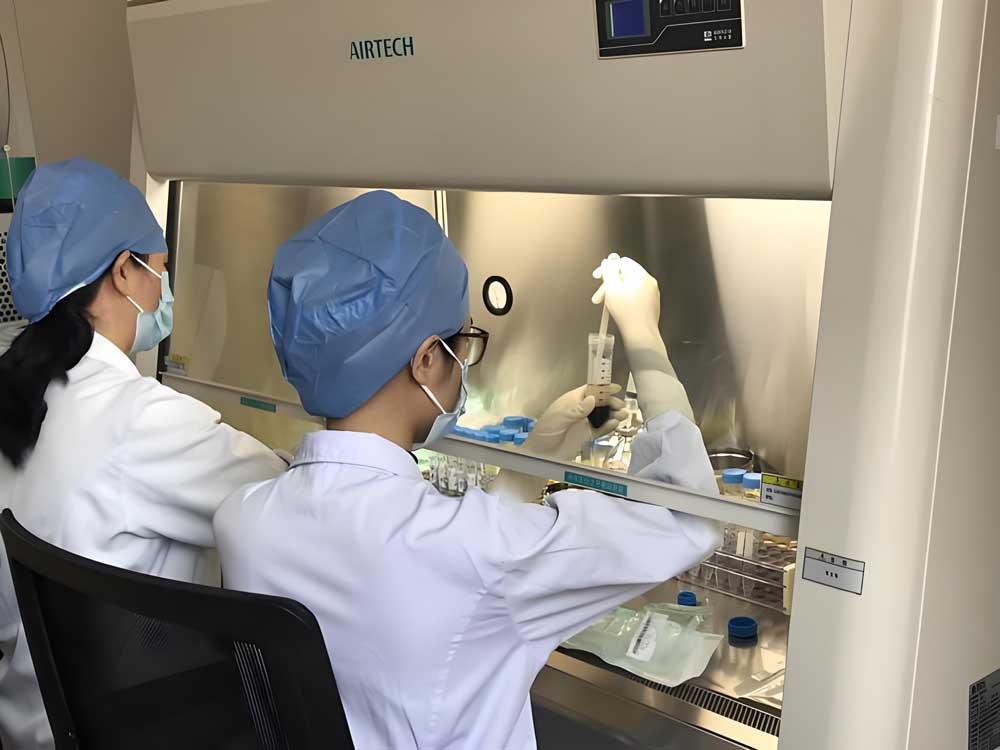

那么,如何做到早发现呢?当前,核酸检测以其高度的敏感性成为首选,紧随其后的是抗原检测,最后是抗体检测。核酸检测的窗口期短至1周,相较于其他方法,时间缩短了3周以上。HIV病毒在人体内的复制速度惊人,通常在感染后2至4周内达到顶峰,未经治疗的情况下,每天能产生约10亿个新病毒颗粒。

早期与晚期发现艾滋病,对预期寿命的影响可能长达数十年。核酸检测能够在病毒达到高峰前及时揪出“元凶”,从而更早地介入治疗,对病情控制大有裨益。

若您刚经历了高危行为,我们强烈推荐您优先考虑核酸检测。若时间已过3至4周,抗原抗体检测同样是一个不错的选择。请珍惜每一个可能挽救健康的机会,及时进行检测。