揭秘“李在村HIV核酸检测异常”:挑战、谜团与科学探索

在医学的浩瀚星空中,每一个病例都是独一无二的星辰,它们或璀璨夺目,引领着科研的方向;或黯淡迷离,激发着探索的渴望。近期,“李在村HIV核酸检测不出来”的案例,如同一颗神秘的流星,划破了艾滋病研究与防控的宁静夜空,引发了广泛的关注与讨论。

迷雾初现:一次不寻常的检测

李在村,一个普通的名字,却因一次看似简单的HIV核酸检测结果而变得不再普通。在常规的医学筛查中,HIV(人类免疫缺陷病毒)核酸检测是确认感染状态的金标准之一,其高灵敏度与特异性使得感染者几乎无所遁形。然而,李在村的检测结果却出乎意料地显示为阴性,而在此之前或之后的其他检测手段(如抗体检测)却提示可能存在HIV感染。这一矛盾的结果,如同迷雾中的灯塔,既引人遐想,又令人困惑。

科学探索:技术与个体的双重挑战

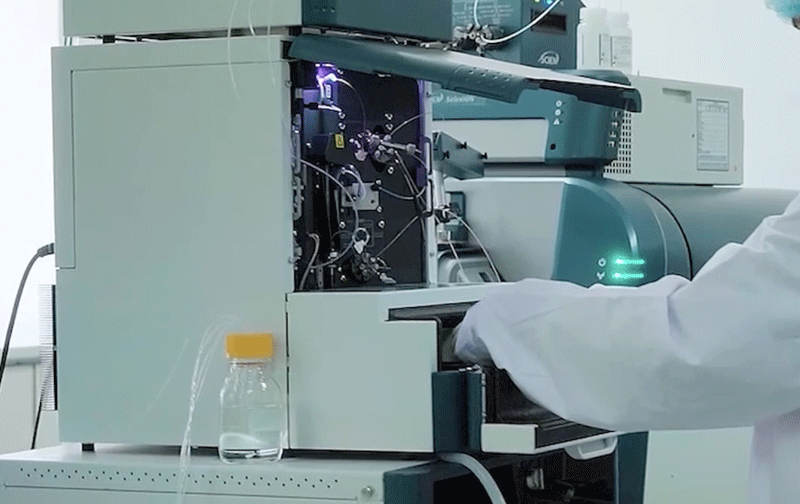

面对这一异常现象,医学界迅速展开了深入探究。首先,技术层面的可能性被逐一排查:是否存在实验误差?检测试剂是否过期或失效?操作过程是否严格遵守标准流程?经过严格的复核与验证,这些技术性因素被逐一排除。

随后,研究者的目光转向了更为复杂的生物学与个体差异。HIV病毒的变异能力极强,是否存在某种未知的变异株,能够逃避现有核酸检测方法的捕捉?或者,李在村的免疫系统具有某种特殊反应,影响了病毒的检测信号?这些假设虽然充满挑战,但也为科学研究开辟了新的方向。

社会影响:信任与恐慌的交织

此案例的曝光,不仅触动了医学界的神经,也在公众中引发了广泛讨论。一方面,它挑战了人们对HIV检测技术的信任,让部分人开始质疑现有检测手段的可靠性;另一方面,它也激发了公众对于个体差异、病毒变异等科学问题的兴趣与好奇。

更重要的是,这一事件促使社会更加关注HIV感染者的隐私保护与心理健康,提醒我们在科技进步的同时,也要加强科普教育,消除对HIV感染者的误解与偏见。

未来展望:科学与人文的并进

“李在村HIV核酸检测不出来”的谜团,虽然至今尚未完全解开,但它已成为推动HIV研究与防控领域前进的一股力量。随着基因测序技术的飞速发展,我们有望在未来揭开更多病毒变异的秘密,提高检测的准确性与覆盖面。

同时,这一事件也提醒我们,医学不仅仅是技术的堆砌,更是人文关怀的体现。在面对未知与挑战时,保持开放的心态、尊重个体差异、加强跨学科合作,才是通往真相与进步的桥梁。

总之,“李在村HIV核酸检测不出来”的案例,不仅是一个医学难题,更是一次科学探索与社会反思的契机,它激励着我们不断前行,在科学与人文的交织中,寻找更加光明与温暖的未来。

面对艾滋病的担忧,首要之举并非沉溺于恐惧之中,而是主动采取行动,通过检测来寻求安心。幸运的是,如今的检测技术已变得极为便捷,您甚至可以在家中自行完成初步筛查。特别对于那些心怀恐惧或有过高风险行为经历的朋友,我们强烈推荐采用艾滋病核酸检测服务。这项检测仅需7天窗口期,就能有效缩短等待时间,减轻心理负担。与普通的试纸自测不同,我们的检测服务依托大型艾滋病实验室的专业力量,确保检测过程的严谨性和准确性,大大降低漏检和假阳性的风险,让您获得的结果更加值得信赖。即刻访问艾测网下单,迈出轻松摆脱恐惧的第一步。