揭开“阳性艾滋”迷雾:科学认知与社会关怀的双重奏响

在医学与社会的交织领域中,“阳性艾滋”这一表述虽非专业术语,却频繁触动公众敏感的神经。它往往被误读为艾滋病检测呈阳性的直接表述,实则背后蕴含的是对HIV(人类免疫缺陷病毒)感染与艾滋病(AIDS)之间复杂关系的探讨,以及对社会认知、心理健康、医疗干预等多方面的深刻反思。本文旨在揭开“阳性艾滋”背后的迷雾,促进科学认知与社会关怀的和谐共生。

科学认知:HIV与艾滋病的区别与联系

首先,明确概念是基础。HIV是一种病毒,它通过血液、精液、女性生殖器,分泌物等体液传播,攻击人体免疫系统,特别是CD4+T淋巴细胞,导致免疫力下降。而艾滋病,即获得性免疫缺陷综合征(AIDS),是HIV感染长期未得到有效控制后,出现的一系列严重疾病状态。简而言之,HIV感染是艾滋病的先决条件,但并非所有HIV感染者都会发展成艾滋病患者,这取决于个体差异、病毒类型、治疗介入等多重因素。

“阳性艾滋”的社会误读

“阳性艾滋”一词的流行,反映出公众对于HIV感染与艾滋病之间界限的模糊理解。社会上普遍存在的恐惧、歧视与误解,往往将HIV感染者等同于艾滋病患者,进而引发排斥与孤立。这种误读不仅加剧了感染者的心理负担,也阻碍了有效的预防、检测与治疗工作。事实上,随着现代医学的进步,尤其是高效抗逆转录病毒疗法(HAART)的应用,HIV感染者可以维持较高的生活质量,并显著降低病毒传播风险。

科学干预与社会关怀的双重重要性

面对“阳性艾滋”这一社会议题,科学干预与社会关怀缺一不可。科学层面,加强HIV检测与咨询服务的可及性,推广基于证据的抗病毒治疗,是控制疫情、保护易感人群的关键。同时,科研工作者正致力于开发新型疫苗与治疗手段,以期根除HIV。社会层面,则需构建包容、无歧视的社会环境,通过教育普及、媒体宣传等方式,提高公众对HIV/AIDS的科学认识,减少偏见与恐惧。此外,为感染者提供心理支持、就业保障、法律援助等,也是促进其社会融入、提升生活质量的重要举措。

结语:共筑希望之桥

“阳性艾滋”不应成为恐惧与排斥的代名词,而应成为推动社会进步、促进健康公平的契机。通过科学认知的普及与社会关怀的深化,我们不仅能够为HIV感染者搭建起通往健康生活的桥梁,更能为构建一个更加公正、包容的社会环境贡献力量。在这个过程中,每个人的理解、尊重与支持,都是不可或缺的宝贵资源。让我们携手并进,在科学与爱的双重照耀下,共同揭开“阳性艾滋”的迷雾,迈向一个无惧艾滋、共享健康的未来。

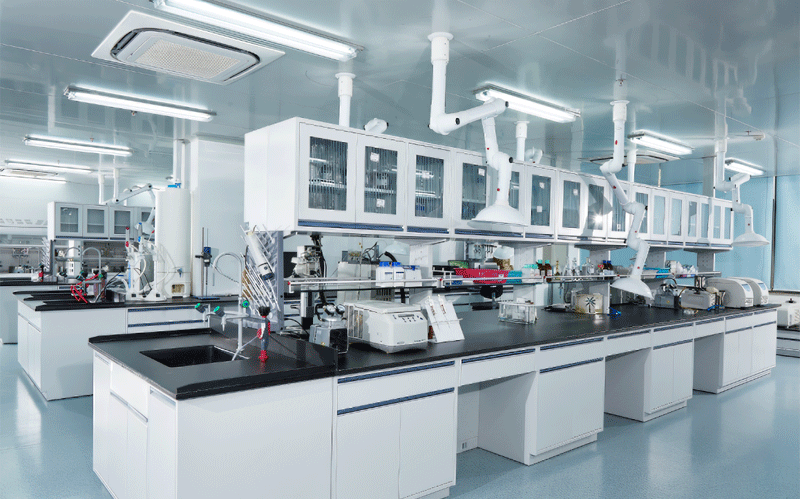

面对艾滋病的担忧,首要之举是避免自我恐慌,转而采取主动行动——通过检测来寻求安心。现今,检测过程已变得极为便捷,您甚至可以在家中自行完成。对于心怀恐惧或曾有过高风险行为的朋友,我们尤为推荐艾滋病核酸检测服务。这项检测仅需7天窗口期,能有效减轻您的心理负担。重要的是,它与普通的试纸自测有所不同,背后依托的是大型艾滋病实验室的专业力量,确保了检测的准确性,有效避免漏检与假阳性情况,让结果更加值得信赖。如果您有需求,只需在艾测网轻松下单,即可迈出摆脱恐惧的重要一步。