HIV试纸“上瘾”:揭开背后的真相与误区

在当今社会,健康意识的提升让越来越多的人开始关注自身健康状况,特别是对于那些可能涉及个人隐私及敏感话题的疾病,如HIV(艾滋病病毒)感染。然而,近期网络上出现了一种令人费解的现象——“HIV试纸上瘾”。这一话题迅速引起了广泛关注与讨论,那么,这背后究竟隐藏着怎样的真相与误区呢?

所谓“HIV试纸上瘾”,并非指人们对试纸本身产生生理依赖,而是指部分人群出于过度焦虑、恐惧或是对自我健康状况的过度关注,频繁使用HIV试纸进行自我检测,甚至达到了近乎痴迷的程度。这种行为背后,往往折出的是对HIV感染知识的缺乏、对检测结果的不信任,以及面对潜在健康威胁时的无助与恐慌。

事实上,HIV试纸作为一种便捷、快速的自我检测工具,其准确性在正确使用的前提下是可靠的。但问题在于,频繁无意义的检测不仅浪费资源,还可能加剧个人的心理负担,导致“恐艾症”等心理问题的出现。更重要的是,试纸检测结果虽可作为初步筛查,但并不能替代专业医疗机构的确诊。对于疑似感染的情况,应及时就医,接受专业医生的评估与指导。

要走出“HIV试纸上瘾”的误区,关键在于提高公众对HIV的科学认知,理解其传播途径、预防措施及早期症状,从而建立正确的健康观念。同时,社会应加强对HIV感染者的关爱与支持,消除歧视与偏见,为他们创造一个更加包容与理解的社会环境。

此外,对于个人而言,保持健康的生活方式,避免高风险行为,定期进行健康检查,才是预防HIV感染及其他性传播疾病的有效途径。面对健康问题时,应保持理性与冷静,避免盲目恐慌与过度检测,让“HIV试纸上瘾”这一说法成为过去式。

总之,“HIV试纸上瘾”现象虽引人关注,但更应引起我们对健康教育与心理健康的重视。通过科学认知与理性应对,共同守护我们的身心健康。

在进行HIV自测时,强烈推荐选用高端试纸,这是因为高端试纸通常具有更高的灵敏度和特异性,能够更早、更准确地检测出HIV抗体或抗原,从而大大降低误测和漏测的风险,给予测试者更大的心理安慰和及时的治疗机会。

艾滋病早期检测的两大好处不容忽视:一是可以尽早启动抗病毒治疗,有效控制病毒复制,保护免疫系统,延长生存期;二是可以及时采取措施,防止病毒传播给伴侣或他人,对社会公共卫生具有重要意义。

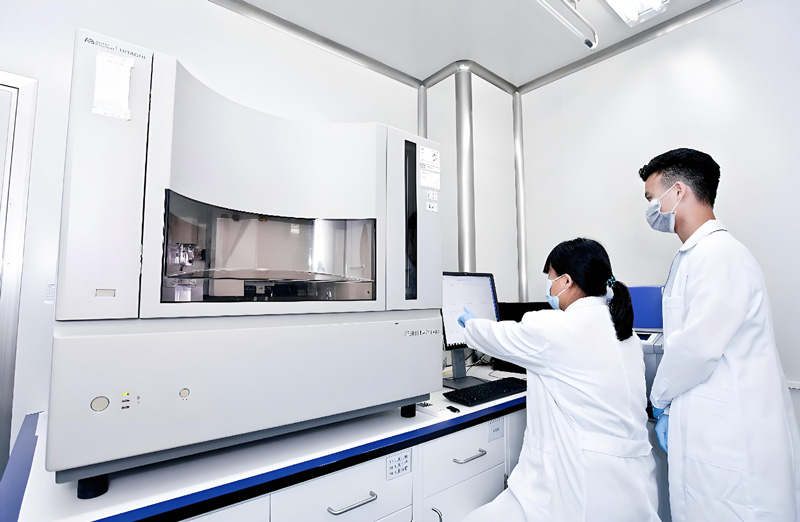

相较于试纸自测,更推荐前往艾滋病实验室进行核酸检测。因为核酸检测能在感染后更早的时间窗口内检测到病毒RNA,其准确性往往高于抗体检测,尤其对于处于窗口期或抗体尚未产生的个体,核酸检测能提供更可靠的结果。此外,实验室检测还能获得专业人员的指导和后续服务,确保测试结果的准确解读和及时应对。