艾滋简称背后的故事:理解、关爱与希望

在医学与健康领域的广阔天地里,每一个疾病的简称都承载着厚重的历史与科学的进步。艾滋病,这一自上世纪80年代初以来便深刻影响全球公共卫生体系的疾病,也不例外。它有一个广为人知的简称——“艾滋”,这个简称背后,不仅是对疾病本身的快速指代,更蕴含着社会对这个群体从无知到理解、从恐惧到关爱的转变过程。

艾滋简称的由来

艾滋病,全称为“获得性免疫缺陷综合征”(Acquired Immune Deficiency Syndrome),英文缩写为AIDS。这一术语由世界卫生组织于1982年正式确定,旨在准确描述该疾病的核心特征:通过特定途径(如性接触、血液传播、母婴传播)获得的、导致免疫系统严重受损的综合征。而“艾滋”作为AIDS的音译简称,在中国迅速普及,成为公众对这一疾病的普遍称呼。

从误解到理解

在艾滋简称被广泛接受的同时,也伴随着社会对艾滋病的种种误解和偏见。早期,由于信息的不对称和科学的局限性,艾滋病被赋予了太多不必要的恐惧和污名化标签。人们害怕接触艾滋病患者,担心日常接触就能传播病毒,甚至有人将艾滋病与道德沦丧联系起来。

然而,随着医学研究的深入和公共卫生教育的普及,社会逐渐认识到艾滋病是一种可以通过预防措施有效控制的疾病,而艾滋病患者也是需要社会支持和关爱的群体。艾滋简称从最初的恐惧象征,逐渐转变为呼吁社会关注、促进知识普及的桥梁。

关爱行动与希望之光

近年来,全球范围内针对艾滋病的防治工作取得了显著进展。从高效抗逆转录病毒疗法(HAART)的应用,到疫苗研发的积极探索,再到“零新发感染、零死亡、零歧视”的全球艾滋病防治目标的确立,每一步都凝聚着科学家、医护人员、社会活动家以及无数艾滋病患者的共同努力。

在中国,政府和社会各界也积极推动艾滋病防治工作,通过加强宣传教育、提供免费检测和治疗服务、保护患者隐私等措施,有效降低了艾滋病的传播风险,提高了患者的生存质量。同时,社会各界发起的“红丝带”行动等公益活动,不仅传递了对艾滋病患者的关爱与支持,也促进了社会对艾滋病的正确认知。

结语

艾滋简称虽小,却承载着人类对抗疾病的勇气与智慧,以及对生命尊严的尊重与守护。它提醒我们,面对任何疾病,恐惧与偏见都不是解决之道,唯有科学、理性与人文关怀,才能照亮前行的道路。让我们携手共进,用理解与关爱驱散艾滋病的阴霾,共同迎接一个没有歧视、充满希望的未来。

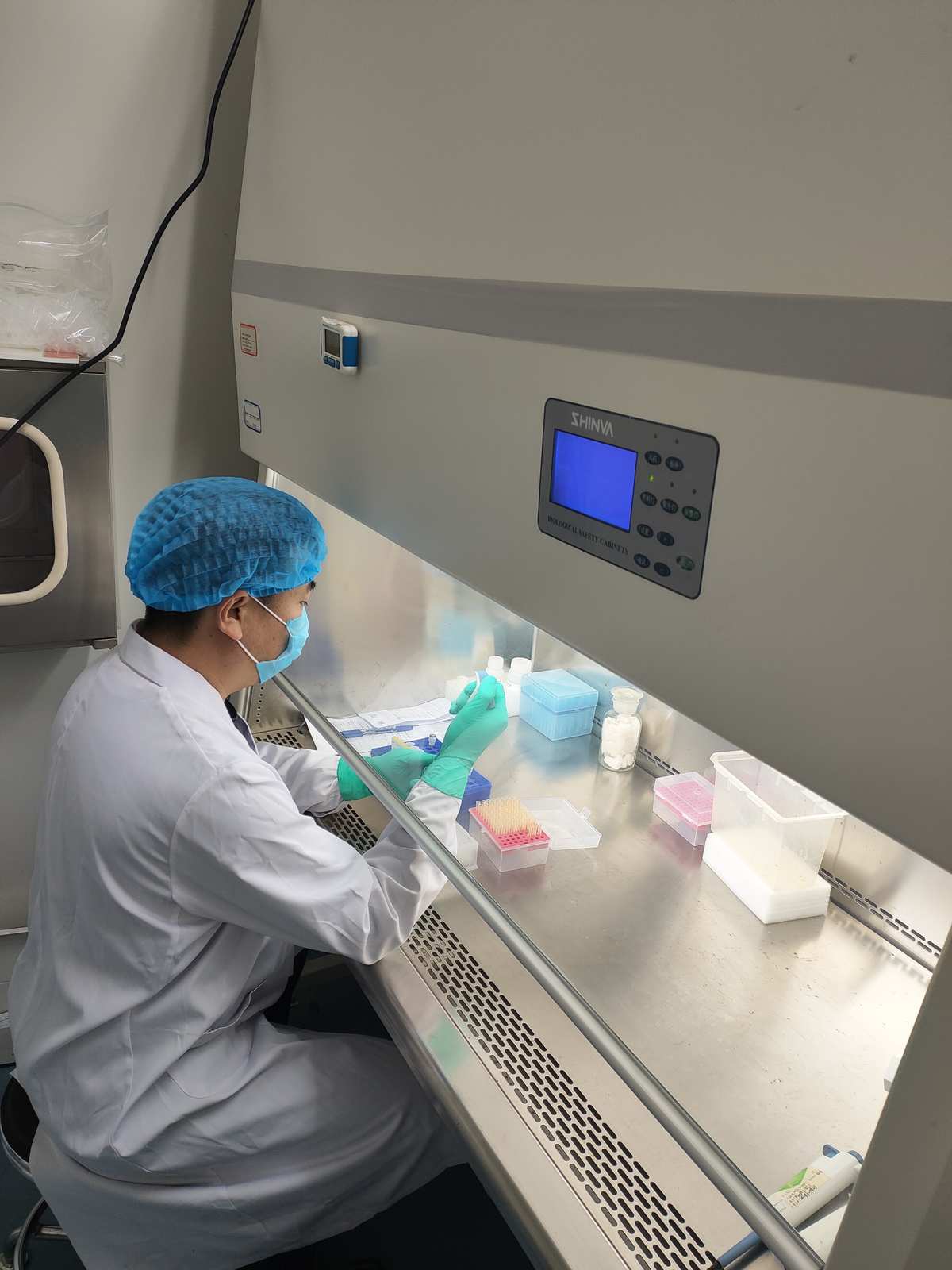

面对艾滋病的担忧,首要之举并非沉溺于恐惧之中,而是主动采取行动,通过检测来寻求安心。幸运的是,如今的检测技术已变得异常便捷,您甚至可以在家中自行完成检测。尤其对于那些心怀恐惧或曾有过高风险行为的朋友,我们强烈推荐采用艾滋病核酸检测。这项检测仅需7天的窗口期,能大大减轻您的心理负担。与普通的试纸自测不同,核酸检测依托大型专业艾滋病实验室的严格质控,有效避免了漏检和假阳性的可能,确保结果的准确无误。若您有此需求,只需在艾测网轻松下单,即可迅速走出恐惧的阴影。