破解误区:艾滋病与频繁如厕的真相探索

在信息传播日益便捷的今天,关于艾滋病的各种说法层出不穷,其中不乏一些缺乏科学依据的谣言和误解。一个常见的误解便是“艾滋病患者总是频繁去厕所”,这一说法不仅误导了公众对艾滋病的认知,也给患者带来了不必要的心理负担。本文旨在深入探讨这一话题,揭示艾滋病与频繁如厕之间的真实关系,帮助大家走出误区,以科学的态度面对这一全球性公共卫生问题。

艾滋病的基本认识

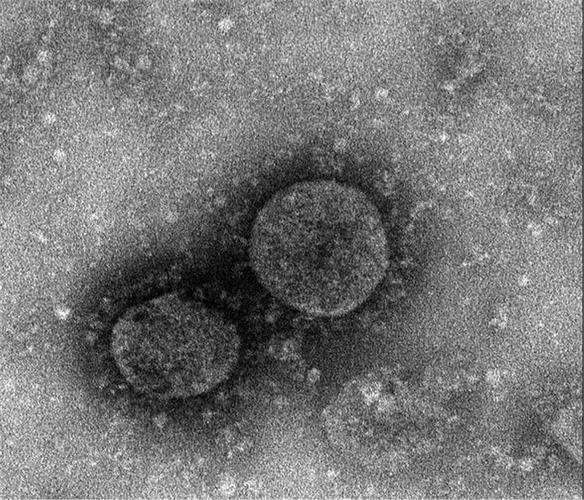

艾滋病,全称获得性免疫缺陷综合征(AIDS),是由人类免疫缺陷病毒(HIV)感染引起的一种严重传染病。HIV主要攻击人体免疫系统,特别是CD4+T淋巴细胞,导致机体免疫力下降,从而容易感染各种疾病和肿瘤。艾滋病的传播途径主要包括性接触、血液传播和母婴传播。

频繁如厕与艾滋病的关联性分析

首先,需要明确的是,艾滋病本身并不直接导致频繁如厕。频繁如厕可能由多种原因引起,包括但不限于尿路感染、前列腺问题、膀胱过度活动症、糖尿病等。这些状况与艾滋病无直接因果关系。

艾滋病的典型症状通常出现在病毒感染后的数周至数月,包括发热、乏力、盗汗、淋巴结肿大等,但并不包括尿频尿急。随着病情的进展,艾滋病患者可能会因免疫系统严重受损而出现各种机会性感染和肿瘤,但这些并发症也少有直接导致频繁如厕的情况。

心理因素与社会压力

值得注意的是,艾滋病患者可能因为社会对疾病的恐惧和歧视而承受巨大的心理压力。这种压力可能导致焦虑、抑郁等情绪问题,间接影响到身体的正常功能,包括排尿习惯的改变。然而,这种改变更多是基于心理层面的反应,而非艾滋病直接引起的生理变化。

科学认知,消除偏见

面对艾滋病,我们应秉持科学、理性的态度,避免盲目相信和传播未经证实的言论。频繁如厕作为一个常见的生理现象,其背后可能有多种复杂的原因,不应简单地与艾滋病划等号。对于艾滋病患者,社会应给予更多的理解和支持,减少歧视,帮助他们更好地融入社会,接受及时有效的治疗。

结语

综上所述,艾滋病与频繁如厕之间没有直接的因果关系。我们应该通过科学的途径了解艾滋病,消除不必要的误解和偏见。同时,鼓励艾滋病患者积极面对疾病,接受专业治疗,提高生活质量。只有全社会共同努力,才能有效控制和预防艾滋病的传播,为患者创造一个更加宽容和支持的环境。在这个过程中,每一个正确的认知、每一次温暖的关怀,都是对抗艾滋病不可或缺的力量。

致曾有过高危行为的朋友们:请铭记,艾滋病的早期发现至关重要。越早察觉,病情越易掌控,治疗费用更低,生存期限也更长。试想,若是在感染后仅一周便能确诊,您的预期寿命几乎可等同于常人,甚至能将之视为一种慢性疾病,轻松管理,有效遏制。然而,一旦延误诊断,后果不堪设想,众多患者的平均生存期仅余2至10年。

因此,利用前沿科技,尽早检测,意义重大,它能有效阻止病情恶化。目前,检测HIV的最前沿手段是DNA核酸检测,它能比其他方法提前三周发现病毒踪迹。正如新冠疫情初期,我们选择检测核酸而非抗原抗体,因为核酸的灵敏度更高,检测速度更快。若能赢得这段宝贵时间,尽早开始治疗,您将收获巨大的健康益处。

艾测网提供的HIV DNA核酸检测服务,是与国内顶尖大型实验室强强联手的项目。这些实验室配备了尖端设备,集结了卓越的技术团队。由于检测量大,他们不仅能在短时间内出具结果,而且性价比极高。在艾测网进行检测,不仅流程便捷高效,还能确保您的隐私安全。无需实名制,不会影响您的日常工作。

若您有检测需求,请放心选择艾测网。我们将竭诚为您服务,为您排忧解难。