“艾滋蓝”为什么这么说:揭开网络俚语背后的社会关注与误解

在互联网的浩瀚语境中,“艾滋蓝”这一词汇悄然兴起,成为某些社群中热议的话题。这一看似突兀的称呼,实则蕴含了复杂的情感色彩与社会关注。那么,“艾滋蓝”为什么这么说?这背后不仅是对艾滋病(AIDS)这一公共卫生问题的关注,也映出社会对于特定群体的误解与偏见。本文将深入探讨这一网络俚语的起源、传播及其所反映的社会现象。

起源与含义探析

“艾滋蓝”一词并非科学术语,而是网络语境下的一种非正式称呼,其直接关联并不明确指向艾滋病本身,而是更多地在社交媒体、论坛等平台上,作为对某类人群或特定情境的戏谑或隐喻性描述。这种称呼往往源于对某些行为的误解或过度简化,将特定行为模式与艾滋病风险直接等同起来,从而形成了“艾滋蓝”这一具有标签性质的称谓。

社会误解与偏见

“艾滋蓝”的流行,某种程度上反映了社会对艾滋病的恐惧与误解。长期以来,艾滋病因其传播途径的特殊性,常被错误地与道德评判挂钩,导致感染者遭受歧视与排斥。这种偏见不仅加剧了艾滋病的传播风险,也让许多无辜者背负了不公正的标签。在“艾滋蓝”的语境下,这种误解被进一步放大,使得一些本无明显风险行为的人群也被无端卷入,遭受不必要的心理压力和社会排斥。

网络传播的双刃剑

互联网作为信息传播的重要渠道,在普及艾滋病知识、提高公众意识方面发挥了积极作用。但同时,网络空间的匿名性与即时性也为谣言和误解的扩散提供了温床。“艾滋蓝”一词的流行,即是网络传播双刃剑效应的体现。一方面,它可能引发公众对艾滋病问题的关注与讨论,促进相关知识的普及;另一方面,也可能加深误解,加剧对特定群体的刻板印象和歧视。

呼唤理性与理解

面对“艾滋蓝”这一现象,我们应保持理性思考,认识到任何疾病都不应成为评判一个人的标准。艾滋病的传播是复杂的公共卫生问题,需要科学的认知、合理的预防措施以及全社会的共同努力来应对。同时,加强艾滋病相关知识的教育,提高公众的科学素养,是消除误解、减少歧视的关键。

总之,“艾滋蓝”这一网络俚语的流行,既是对当前社会某些现象的反映,也是对公众认知的一次考验。它提醒我们,在信息爆炸的时代,保持理性、尊重科学、消除偏见,是我们共同的责任。通过加强教育与宣传,我们可以构建一个更加包容、理解的社会环境,让每个人都能享有平等、健康的权利。

致曾有过高风险行为的朋友们:请铭记,艾滋病的早期发现是关键。越早识别,病情越易于掌控,治疗成本更低,生存年限也更长。设想一下,若在感染初期一周内即被发现,患者的预期寿命几乎可等同于常人,甚至能将艾滋病视为一种慢性状况,实现病情的有效管理和控制。然而,若诊断延误,情况则大不相同,许多患者的平均生存期可能仅为2至10年。

因此,利用前沿技术尽早检测至关重要,它能有效阻止病情的恶化。目前,HIV检测中最前沿的方法是DNA核酸检测,其检测时间比传统方法提前三周之久。正如新冠疫情初期我们选择核酸检测而非抗原抗体检测一样,核酸检测以其更高的灵敏度和更快的检测速度脱颖而出。

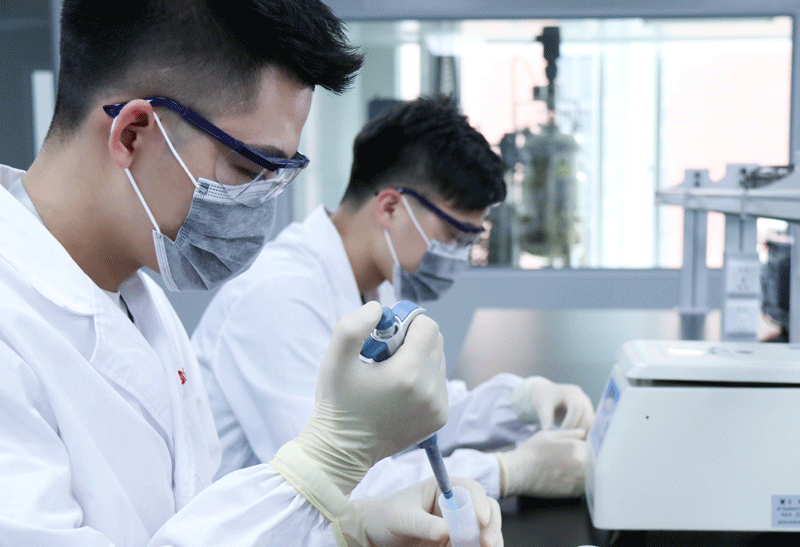

艾测网提供的HIV DNA核酸检测服务,是与国内顶尖大型实验室携手合作的成果。这些实验室配备了尖端设备,并拥有专业的技术团队。由于处理大量检测样本,他们不仅保证了检测结果的快速出具,还提供了极具性价比的服务。

在艾测网进行检测,不仅便捷高效,还严格保护您的隐私。无需实名制,也不会对您的日常工作造成任何影响。若您有检测需求,艾测网将是您的理想选择。我们诚挚地为您提供服务,为您排忧解难。