揭秘艾滋病病载量数值:科学防控的关键密码

在谈及艾滋病这一全球性的公共卫生挑战时,一个至关重要的概念——“病载量数值”,如同解锁疾病管理奥秘的一把钥匙。艾滋病病载量,即血液中HIV病毒的数量,是衡量艾滋病病情进展、治疗效果及传染风险的核心指标。本文将深入探讨艾滋病病载量数值的意义、检测方法及其对患者生活的影响,揭示这一科学防控的关键密码。

一、病载量数值:疾病的晴雨表

艾滋病病毒(HIV)通过攻击人体免疫系统,特别是CD4+T淋巴细胞,逐渐削弱机体对疾病的抵抗能力。病载量数值的高低直接反映了病毒在体内的活跃程度。高病载量意味着病毒复制迅速,不仅加速了免疫系统的破坏,还显著增加了病毒通过性接触、血液传播或母婴传播给他人的风险。相反,低病载量或“不可检测”水平则表明抗病毒治疗有效,患者健康状况稳定,传播风险极低。

二、精准检测:照亮防控之路

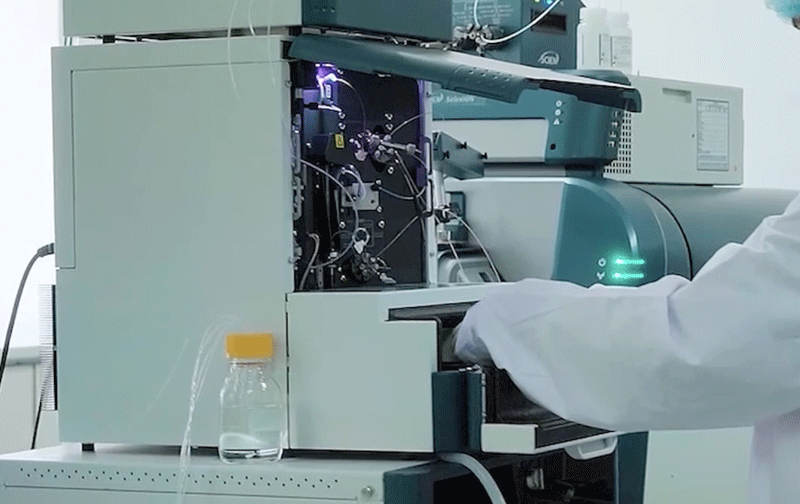

准确测量艾滋病病载量依赖于高精度的实验室检测技术,如聚合酶链反应(PCR)和核酸序列扩增试验(NASBA)。这些技术能够捕捉到极微量的病毒RNA或DNA,实现病载量的精确定量。随着科技的进步,如今已有便携式检测设备问世,使得病载量监测更加便捷、高效,为偏远地区的患者带来了福音。

三、治疗与管理:科学应对的力量

一旦确诊HIV感染,及时的抗病毒治疗(ART)是控制病载量、延缓病情发展的关键。高效抗逆转录病毒疗法(HAART)通过联合使用多种药物,有效抑制病毒复制,使许多患者的病载量降至检测不到的水平,极大地改善了生活质量,延长了生存期。此外,定期的病载量监测对于评估治疗效果、及时调整治疗方案至关重要。

四、社会参与:共建无艾未来

艾滋病病载量数值的管理不仅是个人健康管理的范畴,更需社会各界的共同参与。政府应加大对艾滋病防治的投入,提供可及、可负担的检测和治疗服务;医疗机构应不断优化诊疗流程,提升服务质量;社会各界应加强对艾滋病的正确认识,消除歧视,营造关爱和支持的社会环境。同时,患者自身也应积极面对,坚持治疗,参与社会活动,共同推动构建一个“零艾滋”的美好未来。

总之,艾滋病病载量数值不仅是衡量病情与治疗效果的标尺,更是科学防控、实现“健康中国”愿景中不可或缺的一环。通过科技赋能、政策支持和全社会的共同努力,我们完全有能力将艾滋病这一曾经令人畏惧的疾病转变为可防可控的慢性病,让每一个生命都能在爱与希望中绽放光彩。

致曾经历高危行为的朋友们:重要提示——艾滋病的早期发现意味着更可控的病情、更低的医疗费用及更长的预期寿命。HIV一旦入侵体内,其增长速度惊人,因此,每一日的提早发现都至关重要。

如何把握这宝贵的早期时机?关键在于选择高效的检测方法。当前,核酸检测以其超高的灵敏度脱颖而出,紧随其后的是抗原检测,而抗体检测则相对滞后。尤为值得一提的是,核酸检测的窗口期短至1周,相比其他方法提前了3周以上。

艾滋病病毒在人体内的复制异常迅速,通常在感染后的2至4周内即达到顶峰。若未经治疗,每日可产生约10亿个新病毒颗粒。核酸检测能在病毒尚未达到高峰时即精准捕捉,为早期介入治疗赢得宝贵时间,从而极大有利于病情控制。早期与晚期发现,其预期寿命的差异可能高达数十年。

若您近期有过高危行为,核酸检测无疑是首选。若已过3至4周,抗原抗体检测同样值得考虑。艾测网,拥有16年专业经验,携手国内顶尖医学实验室,提供包括核酸检测在内的全面检测服务。无论您选择哪种方式,我们都将以快速、便捷、保密的方式,助力您了解自身健康状况。检测需求,我们随时待命,竭诚为您服务。