艾滋病在我国流行特点:深入了解,共筑防线

在全球化日益加深的今天,艾滋病(AIDS)作为一种严重危害人类健康的传染病,其流行态势备受关注。中国,作为世界上人口最多的国家之一,艾滋病的防控工作显得尤为重要。本文将深入探讨艾滋病在我国流行的特点,旨在提高公众意识,共同构筑坚实的防艾屏障。

一、从高危群体到广泛影响

早期,艾滋病在我国主要通过静脉注毒品、血液传播和性接触等途径在特定高风险群体中传播,如静脉吸带毒的物质者、有偿献血者及性工作者等。然而,随着时间的推移,艾滋病逐渐从高危群体向一般人群扩散,性传播尤其是同性性行为成为主要传播途径之一。这一变化要求我们在防控策略上更加精细化,既要继续关注高风险群体,也要加强对普通人群的健康教育和行为干预。

二、地域分布不均

艾滋病的流行在我国呈现出明显的地域差异。一些边境地区、经济欠发达地区以及流动人口集中的大城市成为疫情相对严重的区域。这些地区往往因医疗资源相对匮乏、健康教育普及不足、性健康知识缺乏等原因,使得艾滋病防控面临更大挑战。因此,实施针对性的区域防控策略,加强医疗资源分配,提高公众健康素养,是遏制艾滋病流行的关键。

三、青年群体成为新焦点

近年来,青年群体特别是大学生和年轻人中的艾滋病病例有所增加,这与性观念的开放、性行为的多样性以及对艾滋病知识的缺乏有关。青年是社会的未来和希望,他们的健康直接关系到国家的发展。因此,加强对青少年的性健康教育,提高他们的自我保护意识和能力,是预防艾滋病在青年群体中蔓延的重要措施。

四、科技助力防控

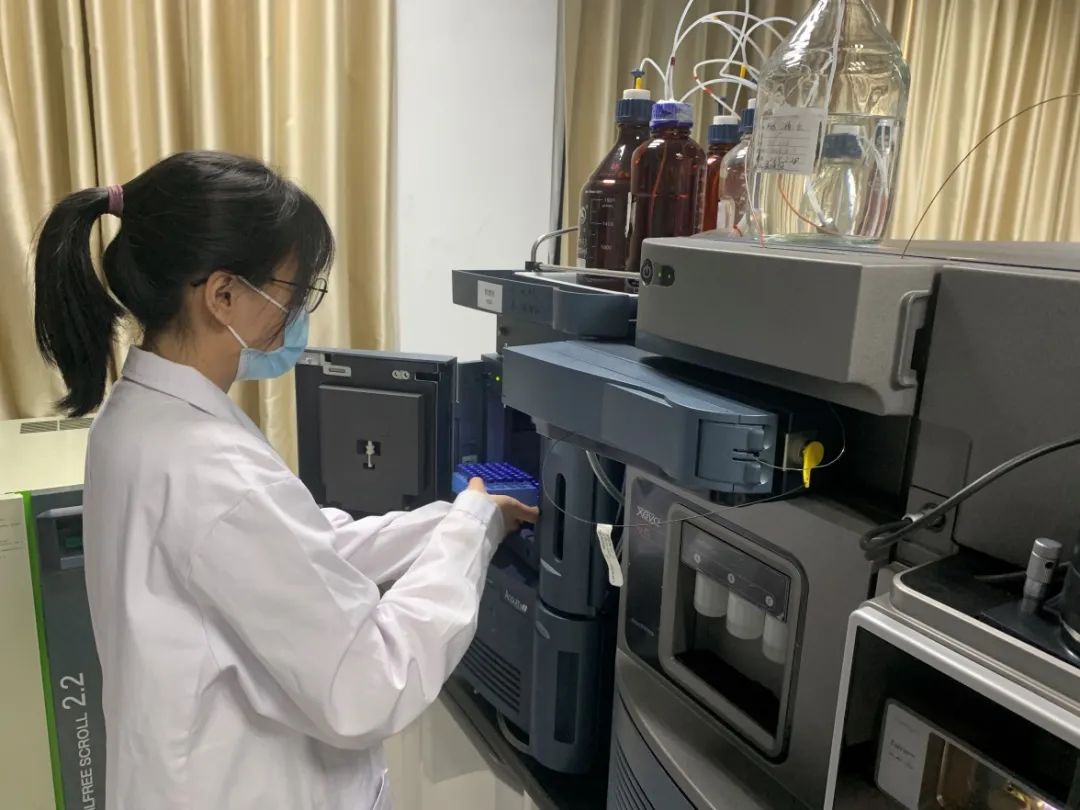

面对艾滋病的挑战,我国充分利用科技进步,不断提升防控能力。从快速检测试剂的研发到远程医疗服务的推广,从大数据分析预测疫情趋势到基因编辑技术的探索,科技的应用极大地提高了艾滋病诊断的准确性和治疗的可及性。同时,互联网+健康模式的兴起,也为公众提供了更加便捷、私密的咨询服务渠道,有助于打破信息壁垒,促进知识普及。

五、社会共治,携手前行

艾滋病的防控是一个系统工程,需要政府、社会组织、医疗机构、企业和公众等多方面的共同努力。政府应持续加大投入,完善防控体系;社会组织应发挥桥梁作用,连接政府与民众;医疗机构应提升服务能力,确保治疗质量;企业应积极研发新技术、新产品;公众则应增强自我防护意识,积极参与防控活动。

总之,艾滋病在我国的流行特点复杂多变,但只要我们以科学的态度、坚定的决心和创新的思维,共同努力,就一定能够有效控制艾滋病的流行,保护人民健康,共创美好未来。让我们携手并进,在这条漫长而艰巨的防艾之路上,留下坚实的足迹。

致有过高危行为的朋友们:请铭记,艾滋病的早期发现对于控制病情、减少治疗开销及延长生命至关重要。HIV病毒一旦侵入体内,便会迅速增殖,因此,每提前一天确诊,都对您至关重要。

要实现早发现,关键在于选择正确的检测方法。目前,核酸检测以其高度的敏感性脱颖而出,成为首选,紧随其后的是抗原检测,抗体检测则相对滞后。值得注意的是,核酸检测的窗口期短至1周,比其他方法提前了3周以上。

艾滋病病毒在人体内的复制速度惊人,通常在感染后2至4周内即达到高峰,若未经治疗,每天可产生约10亿个新病毒颗粒。早期与晚期发现,其预期寿命的差异可能长达数十年。因此,核酸检测能在病毒达到高峰前精准捕捉,为及早介入治疗赢得宝贵时间。

若您近期有过高危行为,我们强烈推荐您优先考虑核酸检测。若时间已过3至4周,抗原抗体检测同样是一个不错的选择。请珍惜健康,尽早检测,为自己赢得更多的未来。