揭秘艾滋病早期发现之路:从隐秘到认知的跨越

在医学探索的浩瀚星空中,艾滋病的发现与认知之旅无疑是最为曲折而引人深思的篇章之一。艾滋病,这一全球性公共卫生挑战,其早期发现的过程充满了科学探索的艰辛与人类对自身健康的深刻反思。本文将带您走进这段历史,揭示艾滋病早期是如何被逐步揭开神秘面纱的。

隐秘的威胁:艾滋病的初现

上世纪70年代末至80年代初,美国纽约、旧金山等地的医疗机构开始注意到一种前所未有的疾病——它导致患者免疫系统崩溃,使得平日里微不足道的感染也能致命。这种新疾病迅速在同性恋者、静脉吸带毒的物质者及血友病患者中蔓延,因其传播途径的特殊性和当时社会对这些群体的偏见,该病一度被冠以“同性恋相关免疫缺陷综合症”(GRID)的污名,直到1982年,世界卫生组织才正式将其命名为“获得性免疫缺陷综合症”(AIDS),即艾滋病。

科学探索:病毒的追踪

艾滋病的真正元凶——人类免疫缺陷病毒(HIV)的发现,是医学史上的一次重大突破。1983年,法国科学家吕克·蒙塔尼耶和美国科学家罗伯特·加洛几乎同时从艾滋病患者体内分离出了这种病毒。HIV是一种逆转录病毒,它能攻击并破坏人体内的CD4+T淋巴细胞,这是维持免疫应答的关键细胞。这一发现不仅为理解艾滋病的发病机制提供了科学依据,也为后续的治疗和预防措施奠定了基础。

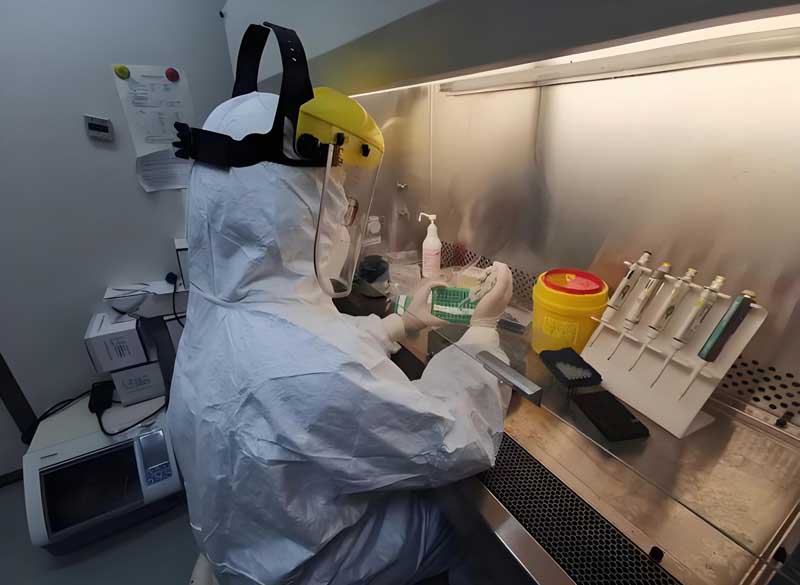

检测技术的进步:从假设到确诊

随着HIV病毒的确认,科学家们开始研发针对该病毒的检测方法。最早的HIV检测依赖于抗体检测,即通过观察人体是否产生了针对HIV的抗体来判断是否感染。然而,抗体通常在感染后几周甚至几个月才会出现,这意味着窗口期内感染者可能无法被准确检测。随着技术的不断进步,核酸检测(如HIV-RNA检测)的出现极大地缩短了窗口期,提高了检测的准确性和灵敏度,使得早期发现成为可能。

公众教育与意识提升

艾滋病的早期发现不仅依赖于科学技术的进步,更离不开公众教育意识的提升。从最初的恐惧、误解到后来的接纳、理解,社会对艾滋病的认知经历了巨大的转变。各国政府、非政府组织及医疗机构纷纷开展宣传教育活动,普及艾滋病的传播途径、预防措施及治疗方法,鼓励高风险群体进行定期检测,有效遏制了病毒的进一步传播。

结语:从隐秘到希望

回顾艾滋病早期发现的历史,是一段从无知到认知、从恐惧到希望的旅程。随着科学研究的不断深入,艾滋病的治疗手段日益丰富,从单一的抗病毒治疗到尾酒疗法,再到最新的基因编辑技术,人类正逐步近战胜这一顽疾的目标。然而,艾滋病的防控依然任重道远,加强公众教育、消除社会歧视、推动科技创新,将是未来艾滋病防治工作的重点。让我们携手前行,在这条充满挑战与希望的道路上,共同守护人类的健康与尊严。

致曾有过高危行为的朋友们:请注意,艾滋病的早期发现对于控制病情、减少治疗费用及延长预期寿命至关重要。HIV病毒一旦侵入人体,便会迅速增殖,因此,每提早一天发现,对感染者来说都至关重要。

如何做到早发现呢?目前,检测敏感度最高的手段是核酸检测,其次是抗原检测,最后是抗体检测。值得一提的是,核酸检测的窗口期仅为1周,比其他方法提前了3周以上。艾滋病病毒在人体内的复制极为迅速,通常在感染后的2-4周内达到顶峰。在未经治疗的情况下,每天可产生约10亿个新的病毒颗粒。

早期发现与晚期发现,对预期寿命的影响可能长达数十年。核酸检测能够在病毒达到高峰之前及时检出,从而尽早开始治疗,这对病情的控制极为有利。

如果您近期有过高危行为,强烈建议您优先考虑进行核酸检测。如果时间已经超过3-4周,抗原抗体检测也是一个不错的选择。为了您的健康,请尽早进行检测。