揭秘未知:探索艾滋病毒的真实面貌——打开艾滋病毒的样子图片

在医学与科学的浩瀚宇宙中,艾滋病毒(HIV)以其独特的复杂性和对人类健康的严重威胁,长久以来一直是科研人员与公众关注的焦点。提及“打开艾滋病毒的样子图片”,我们不仅仅是在探索一种微观生物的形态学特征,更是在揭开一个关于生命、疾病与抗争的深刻故事。

艾滋病毒的微观世界之旅

艾滋病毒,全称为人类免疫缺陷病毒,属于逆转录病毒家族,其结构之精巧、机制之复杂,令人叹为观止。当我们通过高倍电子显微镜首次“打开”艾滋病毒的样子图片时,映入眼帘的是一个直径约100纳米的球形颗粒,这相当于人类头发丝直径的千分之一。这个微小的球体,却携带着足以改写宿主细胞命运的遗传信息。

艾滋病毒的外层由一层脂质膜包裹,这层膜上镶嵌着两种关键蛋白质:gp120和gp41。gp120如同病毒的“诱饵”,负责识别并结合宿主细胞表面的受体,而gp41则像一把钥匙,开启进入细胞的大门。一旦结合成功,病毒便能将其遗传物质注入细胞内部,利用细胞的机制复制自身,进而引发一系列免疫反应和细胞死亡。

从图像中解读的生物学奥秘

通过高精度的成像技术,科学家得以更深入地理解艾滋病毒如何巧妙地规避宿主免疫系统的攻击。在“打开”的艾滋病毒样子图片中,可以观察到病毒如何在细胞内巧妙地隐藏其遗传物质,避免被免疫细胞识别。这种逃避机制是艾滋病毒能够持续感染并在人体内潜伏多年的关键所在。

此外,图像还揭示了艾滋病毒变异能力惊人的事实。病毒的RNA基因组在复制过程中极易发生错误,这种高度的遗传变异使得疫苗的研发变得异常困难。每一种变异都可能意味着病毒对现有治疗的抵抗力增强,要求科研人员不断更新策略,以应对这一不断演变的挑战。

科学探索与人类希望

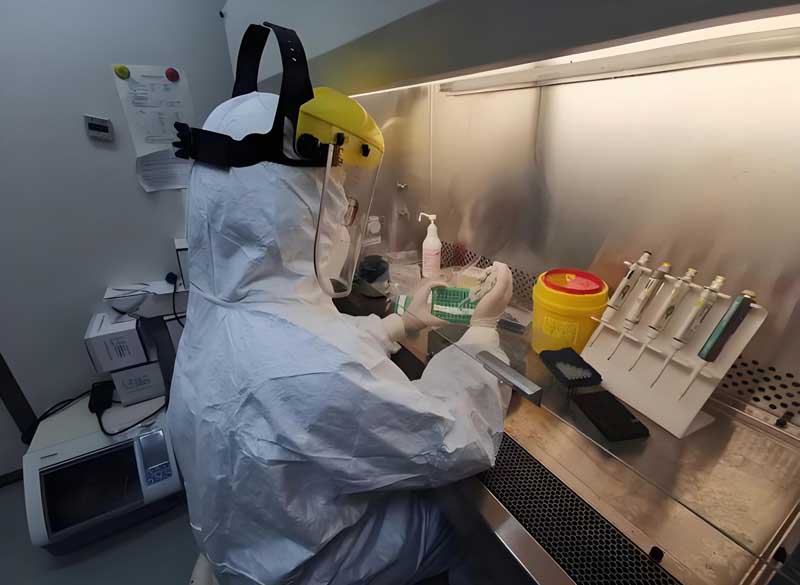

尽管艾滋病毒的图像揭示了其作为病原体的冷酷一面,但人类的探索精神从未停止。从最初的恐惧与无知,到如今通过尾酒疗法有效控制病毒、延长患者生命,每一步进展都是科学与医学共同努力的结果。

“打开艾滋病毒的样子图片”,不仅是对病毒本身的一次视觉探索,更是对人类智慧与勇气的见证。它提醒我们,面对未知与挑战,唯有不断探索、持续创新,才能逐步揭开疾病的神秘面纱,为人类健康带来更光明的未来。

在这个充满挑战与希望的旅程中,每一张艾滋病毒的样子图片都是人类对抗疾病的宝贵资料,激励着科研人员不断前行,为最终战胜艾滋病毒这一全球公共卫生挑战而不懈努力。

致曾有过高危行为的朋友们:重要的是认识到,艾滋病的早期发现意味着病情控制的更佳机会,治疗成本更低,且能显著延长预期寿命。HIV病毒一旦侵入体内,其增殖速度之快如同野火燎原,因此,每一天的提早发现都至关重要,对感染者来说是无价之宝。

要实现早发现,关键在于选择正确的检测方法。目前,灵敏度最高的检测手段是核酸检测,紧随其后的是抗原检测,最后是抗体检测。核酸检测的优势在于其极短的窗口期,仅需1周,相比其他方法快了3周以上。艾滋病病毒在人体内的复制异常迅速,通常在感染后2至4周内即达到高峰,未经治疗时,每日可生成约10亿个新病毒颗粒。早期与晚期发现之间的预期寿命差异,可能高达数十年之久。

显然,核酸检测能够在病毒达到高峰前精准捕捉,从而提供更早的介入治疗机会,极大有利于病情管理。若您近期有过高危行为,强烈建议优先考虑进行核酸检测。若时间已过3至4周,抗原抗体检测同样是一个可行的选择。保护自己的健康,从及时检测开始。