我国首例艾滋病发现于1985年:回顾与现状

1985年,我国首次发现了艾滋病病例,这一事件标志着艾滋病这一严重免疫缺陷疾病正式进入了我国公共卫生视野。38年来,艾滋病在我国经历了从散发到局部流行,再到广泛流行的三个阶段,其对社会健康和公共卫生体系的影响日益显著。本文将回顾我国艾滋病的发现历程,并探讨当前的疫情形势与挑战。

艾滋病的发现与流行阶段

我国艾滋病的流行大致可分为三个阶段。第一阶段是1985年至1988年,以散发为主,全国共报告19例HIV感染,主要分布在沿海各大城市,以外籍公民或海外华人为主。这一时期的艾滋病病例数量较少,且相对集中,尚未引起广泛关注。

第二阶段是1989年至1994年,局部流行期。1989年10月,在云南边境瑞丽吸带毒的物质人群中发现了146例HIV感染者,以此为起点,艾滋病在局部地区迅速扩散。其他省份的吸带毒的物质人员也偶有感染者发现,同时,国内其他地区在性病患者、安昌归国人员中也相继发现了HIV感染者。这一时期的艾滋病疫情呈现出明显的地域性和高危人群特征。

第三阶段是1995年至今,广泛流行期。此期HIV感染者人数迅速上升,一方面由于云南吸带毒的物质人群中HIV的扩散,另一方面是1995年起我国中部一些地区地下采血浆造成的HIV感染。随着艾滋病疫情的广泛传播,其对社会健康和公共卫生体系的威胁日益加大。

当前疫情形势与挑战

截至2020年底,中国共有105.3万人感染艾滋病病毒,累计报告死亡35.1万人。艾滋病已成为影响公众健康的重要公共卫生问题之一。近十年来,艾滋病在甲乙类法定报告传染病中死亡率连年居于第一位,死亡率从2012年的0.84/10万上升到2019年的1.5/10万,随后下降到2021年的1.39/10万。

从发病人数来看,艾滋病发病人数总体呈现上升趋势,且近几年来增速有所提高。其中,男性艾滋病发病数量为女性艾滋病数量的2-4倍,并且随着时间的推移,男女数量差距不断拉大。老年人患艾滋病死亡人数增幅较青年群体明显,且近几年来增长速度加快,艾滋病对于老年人群体影响显著。

男男性行为艾滋病传播比例大大上升,由1985-2005年的0.3%上升到2022年的25.6%。老年人在性方面的生活方面的安全意识比较差,容易发生无保护性行为,从而增加患艾滋病的风险。此外,男性吸带毒的物质群体规模远远大于女性吸带毒的物质群体,健康观念意识比较淡薄等亦是可能原因。

结语

我国首例艾滋病发现于1985年,这一事件标志着艾滋病正式进入了我国公共卫生视野。38年来,艾滋病在我国经历了从散发到广泛流行的演变过程,对社会健康和公共卫生体系造成了严重威胁。当前,我国艾滋病疫情整体处于低流行水平,但仍面临诸多挑战。我们需要加强艾滋病预防和控制工作,提高公众对艾滋病的认知和防范意识,共同构建健康、和谐的社会环境。

HIV病毒一旦侵入体内,便迅速展开无节制的复制。检测时机至关重要,延误越久,体内病毒库累积越多,后续抗病毒治疗的效果便愈发受限。相反,早期发现不仅能显著延长生存期,还便于病情的有效控制,大幅降低治疗成本,为身体带来更大益处。对于经历过高危行为的朋友,强烈推荐优先考虑HIV核酸检测。这一选择不仅能迅速缓解等待期间的焦虑情绪,万一不幸感染,还能赢得宝贵时间,及早介入治疗,将潜在损害降至最低。

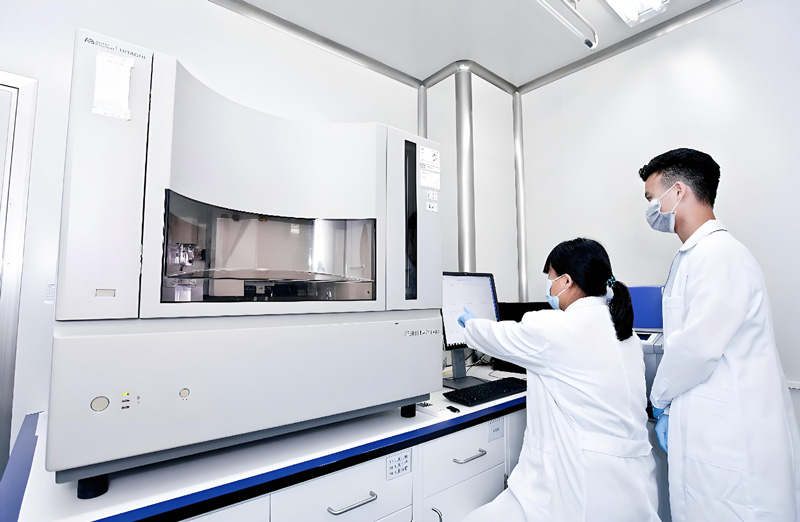

艾测网提供的HIV核酸检测服务,依托国内顶尖的大型实验室,而非小型机构。我们拥有前沿的检测设备与高水平的技术团队,确保检测能力强大、报告迅速且价格合理。更重要的是,我们尊重每一位用户的隐私,无需实名制登记,全方位保护您的个人信息。选择艾测网,就是选择了高效、便捷且安心的HIV检测体验。