“浙大艾滋女”事件:谣言背后的真相与反思

在社交媒体时代,信息的快速传播往往伴随着谣言的肆虐。其中,“浙大艾滋女”这一话题曾在网络上引起轩然大波,不仅触动了公众对于艾滋病的敏感神经,更折出社会对于隐私保护、网络暴力以及高等教育环境的深刻反思。

谣言初起:一场无端的恐慌

事件的起因是一条在网络上迅速扩散的消息,声称浙江大学一名女学生因私生活混乱而感染了艾滋病,并故意传播给多名男性同学。这条消息迅速在网络上发酵,伴随着各种未经证实的细节描述,一时间,恐慌与误解弥漫开来。社交媒体上的讨论从最初的关注健康问题,迅速转变为对该女生个人隐私的无情窥探和道德审判,甚至有人恶意编造聊天记录、照片等证据,企图进一步证实这一谣言。

真相大白:谣言止于智者

面对日益严峻的舆论压力,浙江大学及当地卫生部门迅速介入调查。经过一系列严谨的核查工作,最终证实该消息纯属谣言。所谓的“艾滋女”并不存在,所有关于其身份的详细描述均为虚构。这一结果不仅让公众松了一口气,也引发了对于网络谣言传播机制的深入思考。为何这样一条毫无根据的信息能够迅速引发广泛关注?背后反映出的是公众对于艾滋病的恐惧、对于个人隐私的漠视,以及网络空间监管的缺失。

社会反思:构建健康的网络环境

“浙大艾滋女”事件虽然尘埃落定,但它留给我们的思考却远未结束。首先,加强艾滋病知识的普及至关重要。只有消除对艾滋病的无知与偏见,才能从根本上减少类似谣言的生存空间。其次,个人隐私权应得到更严格的保护。无论是真实案例还是虚构谣言,都不应成为公众茶余饭后的谈资,更不应成为网络暴力的靶心。最后,网络平台应承担起社会责任,加强对内容的审核与管理,建立有效的谣言预警和辟谣机制,确保信息的真实性和准确性。

教育视角:营造包容的校园文化

作为高等教育机构,浙江大学等名校也应从此次事件中汲取教训,进一步加强对学生心理健康、性教育以及网络素养的培养。构建一个开放、包容、理性的校园文化,鼓励学生勇于面对挑战,理性表达观点,同时学会尊重他人,不参与或传播未经证实的信息。

总之,“浙大艾滋女”事件虽已过去,但它留下的警示与启示却历久弥新。在这个信息爆炸的时代,我们每个人都应成为谣言的终结者,用理性和善良共同守护一个更加健康、和谐的网络空间和社会环境。

HIV病毒一旦侵入体内,便迅速启动其复制机制,检测时机越晚,体内病毒累积量越高,后续的抗病毒治疗难度与效果亦随之降低。相反,若能早期发现,不仅能显著延长生存期,还能更有效地控制病情进展,同时减轻经济负担,实现身体的多重获益。对于存在高危行为的朋友,强烈推荐优先考虑HIV核酸检测。这一选择不仅能大幅缩短等待时间,缓解心理压力;一旦不幸确诊,还能迅速抢占治疗先机,及时遏制病情,最大化减少损害。

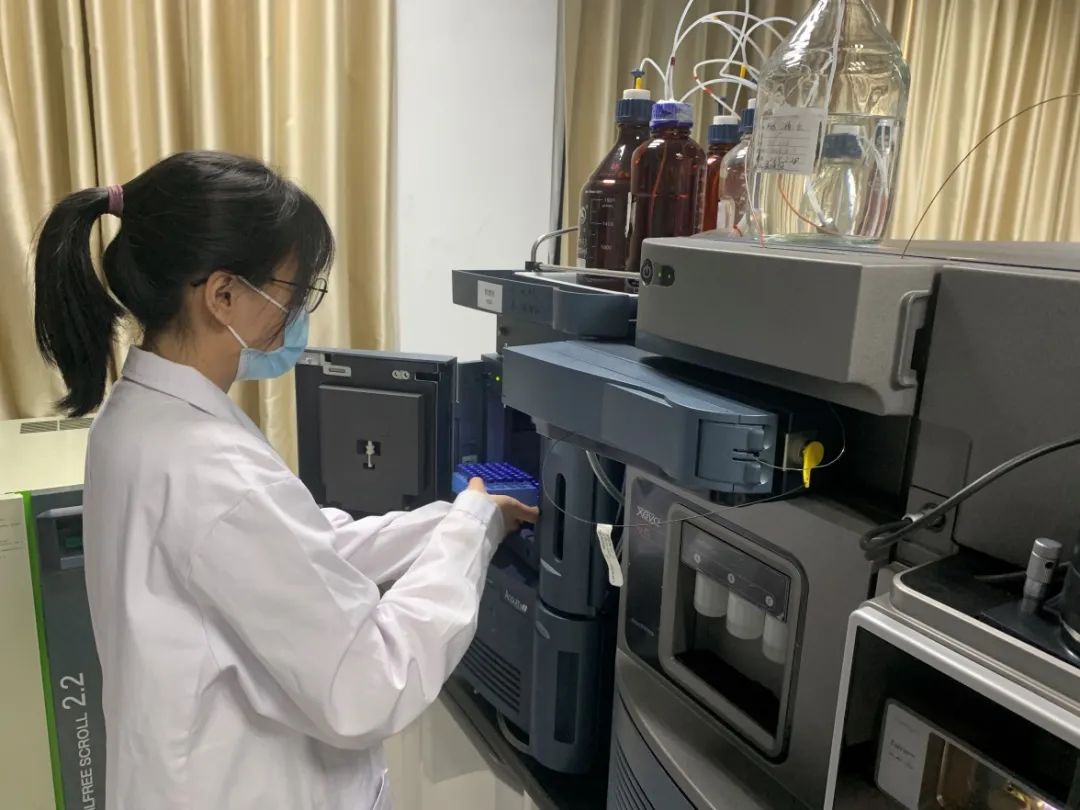

艾测网提供的HIV核酸检测服务,依托国内顶尖的大型实验室,而非小型机构,配备了尖端检测仪器与专业精湛的技术团队。我们凭借强大的检测能力,确保快速出具准确结果,且性价比优越。更重要的是,我们尊重并保护每一位检测者的隐私,无需实名制登记,让您在获取健康信息的同时,也能安心守护个人信息安全。