电瓶车“艾滋”疑云:误解、真相与公共安全的守护

在都市生活的快节奏中,电瓶车以其便捷、环保的特点,成为了许多市民出行的首选。然而,近期网络上流传着一种令人不安的说法——“电瓶车艾滋”,这一词汇乍一听似乎将电动车与一种严重的传染病联系在一起,引发了公众的广泛关注和恐慌。本文旨在揭开这一说法的迷雾,探讨其背后的真相,以及如何在保障公共安全的同时,正确理解和应对相关风险。

“电瓶车艾滋”:误解的源头

首先,需要明确的是,“电瓶车艾滋”并非一个科学或医学上的专业术语,而是一个网络用语,源于对电瓶车某些问题的夸大或误解。实际上,“艾滋”即艾滋病,是一种由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的传染病,与电瓶车并无直接关联。这一说法的流传,很可能是由于电瓶车在使用过程中可能出现的一些安全隐患,如电池爆炸、充电起火等事故,被部分网友以夸张的方式比喻为“电瓶车上的艾滋病”,意在强调其潜在的危险性。

真相揭示:电瓶车安全挑战

尽管“电瓶车艾滋”这一表述并不准确,但电瓶车安全问题确实不容忽视。近年来,随着电瓶车数量的激增,因电池质量问题、不当充电行为等导致的火灾事故时有发生,严重威胁着公共安全。此外,电瓶车非法改装、超速行驶等现象也屡见不鲜,增加了交通事故的风险。这些问题,才是我们应当正视并努力解决的“电瓶车之殇”。

公共安全守护:多方合力

面对电瓶车带来的安全挑战,社会各界需携手合作,共同构建安全防护网。

1. 政府监管:加强电瓶车生产、销售环节的监管,严格执行质量标准,打击非法改装和不合格电池流通。同时,完善充电设施建设,推广智能充电桩,减少家庭随意拉线充电带来的安全隐患。

2. 企业责任:电瓶车生产商应提升产品质量,特别是电池的安全性能,确保每一辆出厂的电瓶车都符合国家安全标准。同时,加强售后服务,为用户提供正确的使用和维护指导。

3. 公众教育:通过媒体宣传、社区讲座等形式,增强公众的安全意识,教育用户正确使用电瓶车,遵守交通规则,不超速、不酒驾,规范充电行为。

4. 技术创新:鼓励和支持电瓶车技术的研发创新,开发更加安全、高效的电池技术和智能管理系统,从根本上提升电瓶车的安全性。

结语

“电瓶车艾滋”这一说法虽属误解,但它提醒我们,电瓶车安全问题不容忽视。通过政府、企业、公众及科技力量的共同努力,我们完全有能力将电瓶车打造成为更加安全、便捷的出行工具,让其在城市生活中发挥更大的积极作用,而非成为公共安全的隐患。在这个过程中,理性面对问题,科学解决问题,是我们共同的责任。

当人体细胞不幸被HIV病毒侵入,这些细胞会被转变为病毒复制的“生产基地”,而这些生产基地产出的病毒又会去感染更多细胞,将它们也转化为生产工厂,这一过程呈现出惊人的指数级增长态势。因此,尽早识别并阻止这些生产基地的形成,对于控制病情、延长患者生命至关重要。HIV DNA载量(即生产基地的数量)较高的人,其病程往往发展迅速且病情严重。

若您面临HIV感染的风险,选择HIV核酸检测将是明智之举。尽管其费用略高于抗原抗体检测,但其窗口期仅为7天,相比之下缩短了半个月至一个月的时间。这宝贵的时间窗口意义非凡:一旦确诊感染,不仅能大幅减少治疗费用,还能更有效地控制病情,提升生活质量,延长生存时间。

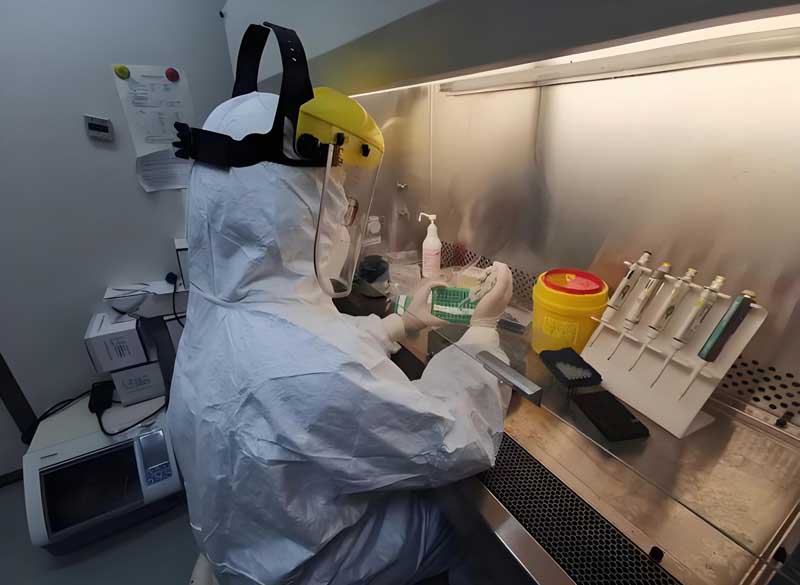

艾测网提供的HIV核酸检测服务,依托国内知名的大型实验室,而非小型实验机构。我们拥有尖端的检测设备和专业精湛的技术团队,检测量大且结果快速准确。同时,我们的服务性价比高,无需实名制,严格保护您的个人隐私。