假艾滋病报告:一场虚惊背后的社会信任危机

在当今信息爆炸的时代,每一条新闻、每一份报告都可能迅速成为公众关注的焦点。而“假艾滋病报告”这一话题,无疑触及了社会敏感的神经,不仅关乎个人健康,更触及到公众对于信息真实性的信任底线。本文将深入探讨假艾滋病报告背后的原因、影响以及我们应如何构建更加坚固的信息信任体系。

一、假报告背后的动机与手段

假艾滋病报告的出现,往往源于多种复杂动机。一方面,可能是出于恶作剧或恶意攻击的目的,制造恐慌,破坏他人名誉;另一方面,也可能与经济利益挂钩,如某些不法分子利用人们对艾滋病的恐惧心理,散布虚假信息,推销未经证实的治疗方法或产品。手段上,这些假报告可能通过社交媒体、网络论坛、甚至伪造的医疗机构文件等形式广泛传播,其真程度足以让普通民众难辨真伪。

二、社会信任危机的深化

假艾滋病报告一旦流传开来,其危害不容小觑。最直接的影响是引发公众恐慌,尤其是对艾滋病认知不足的人群,可能会因此产生过度焦虑和恐惧,影响日常生活和工作。更深远的是,这类事件严重削弱了公众对公共卫生信息、医疗机构乃至整个社会的信任。在信息过载的时代,每一次信任被辜负,都是对社会信任体系的一次打击,长此以往,可能导致社会整体信任度的下降,影响社会稳定和谐。

三、应对之策:重建信任桥梁

面对假艾滋病报告带来的信任危机,我们需要从多个层面入手,共同构建更加坚固的信息信任体系。

1. 加强法律法规建设:完善相关法律法规,对制造、传播虚假健康信息的行为进行严厉打击,提高违法成本,形成有效震慑。

2. 提升公众媒介素养:教育公众学会辨别信息真伪,培养批判性思维,不盲目相信未经证实的信息,尤其是健康方面的信息,应寻求专业机构或专家的验证。

3. 强化官方信息发布:政府和卫生部门需加强信息透明度,及时、准确发布权威的健康信息,占据信息传播的制高点,减少谣言的生存空间。

4. 建立举报奖励机制:鼓励公众积极举报虚假健康信息,对有效举报给予适当奖励,形成全民监督的良好氛围。

5. 加强国际合作:在全球化的今天,虚假健康信息跨国传播的风险日益增加,加强国际合作,共同打击跨国健康谣言,是维护全球公共卫生安全的重要举措。

总之,假艾滋病报告不仅仅是个人或少数群体的恶作剧,它是社会信任体系面临的一次严峻考验。通过法律、教育、技术等多方面的努力,我们可以逐步重建公众对信息的信任,守护好每个人的健康与社会的安宁。在这个过程中,每个人的参与都至关重要,让我们携手共创一个更加健康、和谐的信息环境。

当人体细胞不幸被HIV病毒侵袭,这些细胞会瞬间转变为病毒的复制工厂,源源不断地“生产”出更多病毒,这些新病毒又接着感染周围健康细胞,将它们同样转化为病毒制造工厂。这一过程如同指数爆炸般迅速蔓延。因此,及早发现并阻止这些“工厂”的建立,对于控制病情、延长患者生命至关重要。HIV DNA载量(即工厂数量)越高,疾病的发展速度就越快,病情也就越为严重。

面对感染风险,选择HIV核酸检测无疑是明智之举。尽管其费用略高于传统的抗原抗体检测,但其窗口期短至7天,比后者提前了半个月至一个月的时间窗口。这段宝贵的时间对于病情的控制和治疗的及时介入具有重大意义:一旦确诊,不仅可以大幅度降低治疗成本,还能更有效地控制病情,让患者拥有更高质量、更长的生命。

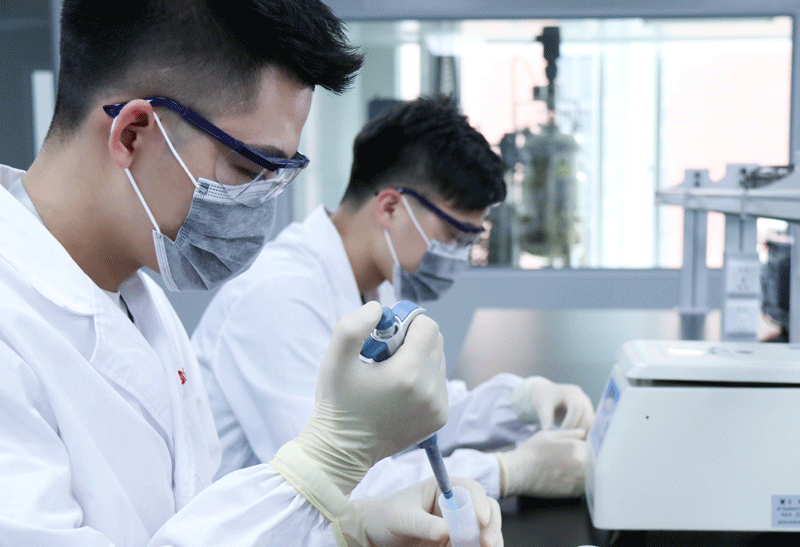

艾测网提供的HIV核酸检测服务,背后依托的是国内顶尖的大型实验室,而非小型检测机构。我们拥有尖端的检测设备和专业的技术团队,确保检测结果的准确性和可靠性。同时,我们的检测量大、出结果快,且性价比极高。更重要的是,我们充分尊重个人隐私,无需实名制,让您在检测过程中感到更加安心和放心。