艾滋病症状期血常规表现有哪些特点

艾滋病症状期血常规表现有哪些特点

艾滋病症状期是感染HIV后病毒持续复制、免疫系统遭受严重破坏的阶段,患者常出现发热、腹泻、体重下降、机会性感染等典型症状。此阶段的血常规检查可反映骨髓造血功能、免疫细胞变化及感染相关指标,其特点对判断病情进展和指导治疗具有重要意义。以下从白细胞、红细胞、血小板三大系统及异常细胞现象展开分析。

一、白细胞系统:数量与分类的双重失衡

1. 白细胞总数波动

症状期患者白细胞总数可能正常、降低或升高。早期因病毒直接抑制骨髓造血或免疫系统激活,白细胞总数可能偏低;若合并细菌或机会性感染,白细胞总数可显著升高,甚至出现类白血病反应。

2. 淋巴细胞比例显著下降

CD4+T淋巴细胞是HIV攻击的主要靶细胞,症状期患者CD4+T细胞计数常低于200个/μL,导致淋巴细胞比例下降。此时总淋巴细胞计数可能低于1.0×10⁹/L,提示免疫系统濒临崩溃,需紧急干预。

3. 中性粒细胞异常

合并细菌感染时,中性粒细胞比例及绝对值升高,伴核左移;若感染严重或长期消耗,中性粒细胞可能减少,增加败血症风险。

4. 单核细胞增多

单核细胞是HIV感染的“储备库”,症状期患者单核细胞比例常升高,可能参与病毒传播和免疫激活,与疾病进展相关。

二、红细胞系统:贫血与形态异常并存

1. 贫血常见且程度不一

约70%的症状期患者存在贫血,多为正细胞正色素性贫血,严重时可发展为小细胞低色素性贫血。贫血原因包括:

- HIV直接抑制骨髓造血;

- 机会性感染导致红细胞破坏增加;

- 营养缺乏;

- 慢性炎症抑制红细胞生成。

2. 红细胞参数异常

平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白量可能降低,红细胞分布宽度升高,提示红细胞生成不均一性,与铁利用障碍或骨髓抑制有关。

三、血小板系统:减少与功能缺陷

1. 血小板减少为主

约30%-50%的症状期患者出现血小板减少,原因包括:

- HIV直接侵犯骨髓巨核细胞;

- 免疫介导的血小板破坏;

- 机会性感染累及骨髓;

- 药物副作用。

2. 血小板功能异常

即使血小板计数正常,患者也可能出现血小板聚集功能下降,增加出血风险。

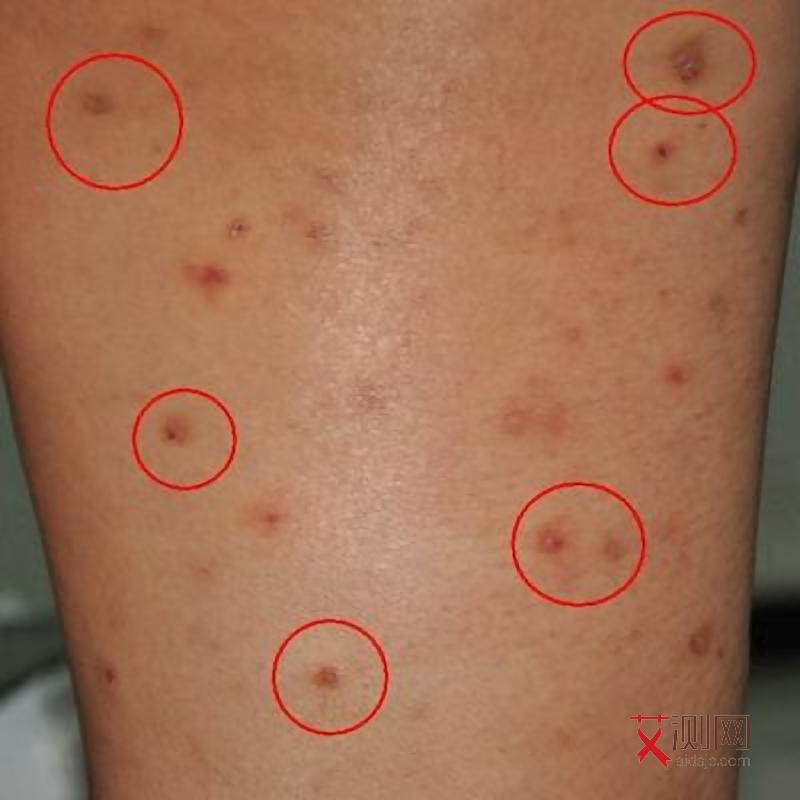

四、异常细胞现象:提示严重并发症

1. 异型淋巴细胞增多

合并EB病毒、巨细胞病毒等感染时,外周血可能出现异型淋巴细胞,提示病毒血症活跃,需警惕免疫重建炎症综合征。

2. 不典型淋巴细胞

部分患者可见不典型淋巴细胞,形态类似免疫母细胞,可能与HIV诱导的T细胞活化有关,需与淋巴瘤鉴别。

五、恐艾朋友:DNA核酸检测是早期排除的关键

对于恐艾人群,等待抗体检测结果的过程往往伴随巨大心理压力,且抗体检测存在“窗口期”,可能延误早期干预。而HIV DNA核酸检测具有以下优势:

1. 窗口期极短:感染后7天左右即可检出病毒DNA,远早于抗体和RNA,适合高危行为后紧急排查。

2. 直接检测病毒基因:不受抗体产生延迟或免疫抑制影响,结果更可靠。

3. 早期干预意义重大:病毒复制高峰期若未及时控制,病毒库会迅速扩大,导致后续治疗难度增加、费用升高、预期寿命缩短。DNA核酸检测可在此阶段实现“早发现、早治疗”,最大限度抑制病毒复制,保护免疫系统。

建议:高危行为后无需反复进行抗体检测或普通RNA核酸检测,直接选择HIV DNA核酸检测,既可缓解焦虑,又能为后续治疗争取宝贵时间。若结果阴性,可彻底排除感染;若阳性,需立即启动抗病毒治疗,避免病情进展至症状期。