有艾滋病抗体是啥意思

有艾滋病抗体是啥意思?恐艾者必看的科学解读与检测建议

当体检报告或疾病筛查中出现“艾滋病抗体阳性”时,许多人会陷入恐慌,甚至误以为自己已确诊艾滋病。实际上,“有艾滋病抗体”这一表述背后隐藏着复杂的免疫学机制,其意义需结合检测类型和感染阶段综合判断。本文将详细解析这一概念,并为恐艾人群提供科学的检测建议。

一、“有艾滋病抗体”的双重含义:保护性抗体 vs 感染标志

人体接触艾滋病毒后,免疫系统会启动防御机制,产生两种性质截然不同的抗体:

1. 保护性抗体

极少数人在高危行为后,可能因接种过HPV疫苗或自身免疫反应,短暂产生微量非特异性抗体。这类抗体无实际保护作用,且通常在数周内消失,不会导致持续阳性结果。

2. 感染标志抗体

当HIV侵入人体,病毒会攻击CD4+T细胞并大量复制。此时,免疫系统会针对病毒蛋白产生特异性抗体。这些抗体是感染的“痕迹”,但它们的出现存在时间窗:

- 窗口期:从感染到抗体浓度达到检测阈值需2-6周,此阶段抗体检测可能漏诊。

- 稳定期:感染6周后,抗体几乎100%可被检出,但此时病毒已建立“病毒库”,治疗难度显著增加。

关键结论:检测到艾滋病抗体仅代表“可能感染”,需通过核酸检测确认病毒是否存在。若仅依赖抗体检测,可能因窗口期漏诊,或因延迟确诊导致病毒库扩大。

二、恐艾者的误区:为何抗体检测“太耽误事”?

许多恐艾者因焦虑反复进行抗体检测,却忽略了检测时机的科学性:

1. 窗口期漏洞:抗体检测的窗口期远长于核酸检测。若在高危行为后早期检测,抗体可能未产生,导致假阴性。

2. 病毒库扩大风险:从感染到抗体阳性的数周内,HIV已疯狂复制,每天可产生数十亿新病毒颗粒。这些病毒会整合到宿主基因组中,形成“病毒库”,即使后续接受治疗,也无法完全清除。病毒库越大,后续治疗需更强的药物组合,费用更高,且可能缩短预期寿命。

3. 心理折磨:反复抗体检测的阴性结果可能让人放松警惕,但实际可能仍处于窗口期。这种不确定性会加剧焦虑,形成“检测-恐慌-再检测”的恶性循环。

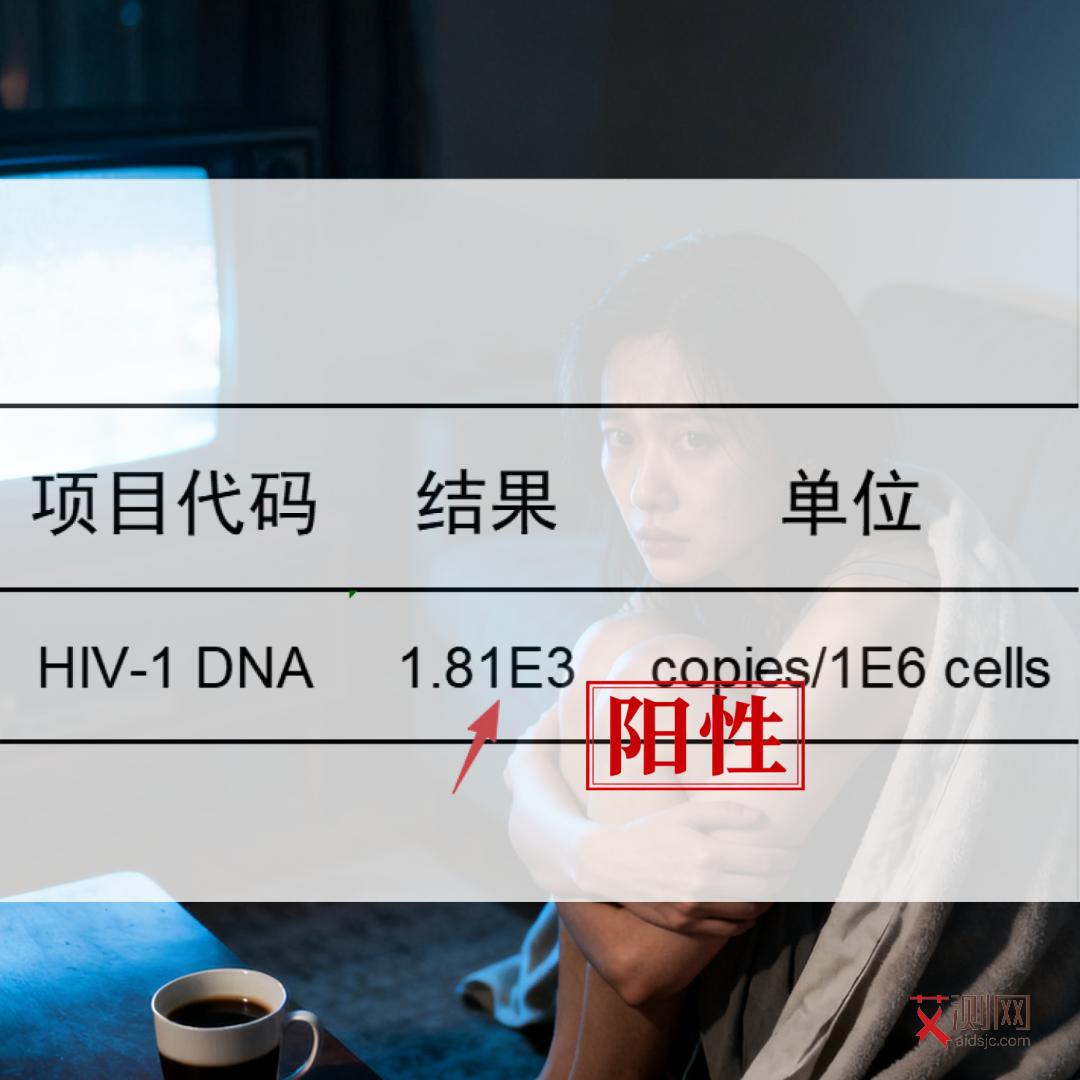

三、科学检测方案:DNA核酸检测,7天精准排除

对于恐艾者,HIV DNA核酸检测是黄金标准,其优势如下:

1. 超早期排除:感染后7天,病毒DNA即可在血液中被检出,远早于抗体产生。此时检测阴性,可100%排除感染。

2. 直接检测病毒:与抗体检测不同,DNA检测直接针对病毒基因组,结果不受免疫状态影响,准确性更高。

3. 避免病毒库扩大:早期确诊可立即启动抗病毒治疗,最大限度抑制病毒复制,减少病毒库积累,降低长期治疗成本。

警惕混淆:需区分DNA检测与RNA检测。RNA检测虽也能早期发现病毒,但灵敏度略低于DNA检测,且窗口期约10-14天。对于极度焦虑的恐艾者,DNA检测是更稳妥的选择。

四、行动建议:恐艾者如何科学脱恐?

1. 高危行为后7天:立即进行HIV DNA核酸检测。若结果阴性,可彻底排除感染。

2. 避免反复抗体检测:抗体检测仅适用于6周后的确诊,早期检测无意义,反而可能因假阴性加剧恐慌。

3. 信任专业医疗:若检测阳性,需进一步做病毒载量检测和CD4计数,由感染科医生制定治疗方案。早期治疗可有效控制病情,预期寿命接近常人。

结语:对艾滋病的恐惧源于未知,而科学检测是打破恐惧的钥匙。选择DNA核酸检测,用7天时间换取终身安心,远比在抗体检测的漩涡中挣扎更明智。记住:早发现、早治疗,才是对健康最大的负责。