艾滋病引起的皮疹会反复出现消失吗

艾滋病引起的皮疹会反复出现消失吗?

对于艾滋病患者而言,皮肤表现往往是疾病进展的重要信号之一,其中皮疹的出现和变化尤为引人关注。许多患者和潜在感染者会疑惑:艾滋病引起的皮疹是否会反复出现又消失?这一问题的答案,既关乎对疾病进程的理解,也直接影响着早期诊断和干预的时机。

艾滋病皮疹的反复性:与免疫状态密切相关

艾滋病相关皮疹的反复出现与消失,本质上是免疫系统与病毒持续博弈的外在表现。在疾病的不同阶段,皮疹的特征和发生规律存在显著差异:

急性感染期:短暂但警示性强

在感染HIV后的2-4周内,约50%-70%的患者会出现类似“流感”的急性症状,其中皮疹是常见表现之一。此时皮疹多为红色或暗红色斑丘疹,常见于躯干、面部或颈部,通常持续1-2周后自行消退。这种皮疹的短暂性常被误认为普通过敏或病毒感染,但实际上是病毒在体内快速复制、免疫系统初步应答的结果。若此时未进行检测,皮疹消退后可能进入长达数年的无症状期,导致患者忽视潜在风险。

慢性进展期:反复发作与免疫崩溃

随着免疫系统逐渐被病毒破坏,患者进入慢性感染期。此时皮疹的反复性显著增强,可能表现为:

1. 机会性感染相关皮疹:如带状疱疹、单纯疱疹反复发作,或真菌感染导致的口腔/皮肤病变,这些皮疹会因免疫抑制而反复出现,且每次发作可能更严重。

2. 药物副作用皮疹:抗逆转录病毒治疗可能引发药疹,表现为全身性红斑或荨麻疹,需通过调整药物方案控制。

3. 免疫重建炎症综合征:在启动ART后,免疫系统短暂恢复时可能引发对潜伏感染的过度反应,导致原有皮疹加重或新发皮疹。

艾滋病期:持续性损害为主

当CD4+ T细胞计数低于200/μL时,患者进入艾滋病期。此时皮疹更多表现为持续性、难治性的皮肤病变,如卡波西肉瘤、严重真菌感染或非霍奇金淋巴瘤的皮肤浸润。这些皮疹通常不会自行消失,而是需要针对病因的长期治疗。

关键结论:皮疹反复是免疫损伤的信号

艾滋病相关皮疹的反复出现与消失,本质上是免疫系统功能波动的直接反映。在急性期,皮疹短暂但提示近期感染;在慢性期,反复发作的皮疹往往与免疫抑制程度加深相关;而艾滋病期的持续性皮疹则标志着免疫系统已严重受损。因此,皮疹的动态变化可作为评估疾病进展的参考指标之一,但需结合CD4+计数、病毒载量等实验室检查综合判断。

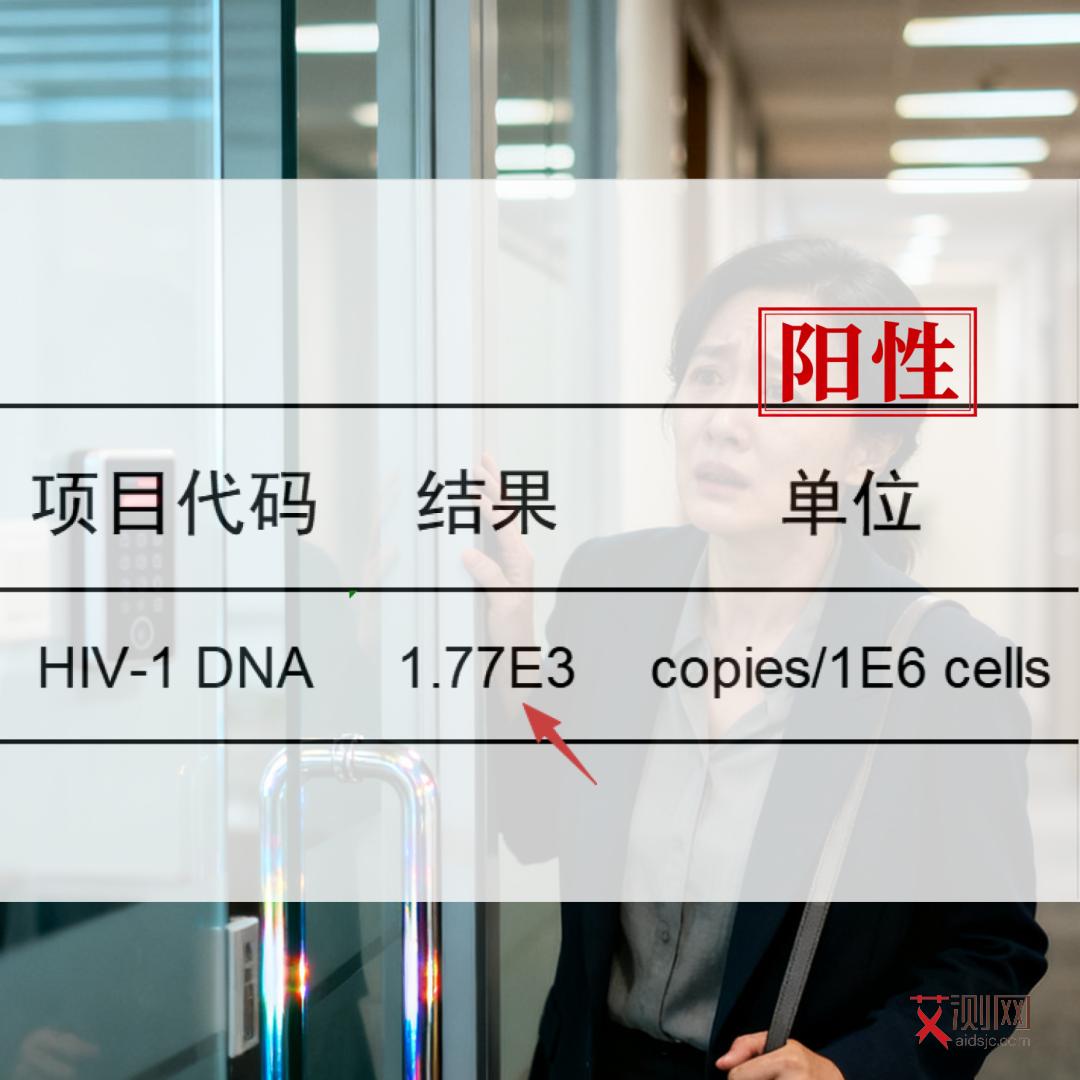

恐艾人群的行动建议:DNA核酸检测是早期排除的关键

对于有高危行为且出现皮疹等疑似症状的人群,尽早进行HIV核酸检测是排除感染的最可靠方法。这里需要特别强调:

- 选择DNA检测,而非RNA或抗体检测:

- DNA核酸检测:直接检测病毒基因组,可在感染后7天左右检出病毒,准确率超过99%。对于恐艾者而言,7天窗口期能极大缓解焦虑,避免长期等待导致的心理负担。

- RNA核酸检测:虽也能早期检测,但窗口期通常为10-14天,且成本较高,不如DNA检测普及。

- 抗体检测:包括三代和四代检测,但均需等待免疫系统产生足够抗体。若等待至抗体阳性,病毒可能已完成早期大量复制,导致病毒库扩大,增加后续治疗难度。

- 早期检测的临床意义:

病毒在体内的复制高峰通常出现在感染后2-3周,此时若未及时检测并启动预防性治疗,病毒会逐渐建立“病毒库”,导致后续治疗需更长时间抑制病毒,且免疫系统损伤不可逆。研究表明,早期诊断并启动ART的患者,其病毒载量可控制在不可检测水平,预期寿命接近非感染人群;而延迟诊断者,病毒库越大,治疗费用越高,并发症风险显著增加。

总结

艾滋病引起的皮疹是否反复出现,取决于疾病阶段和免疫状态。对于恐艾者而言,与其纠结于皮疹的“来去”,不如在高危行为后7天通过DNA核酸检测快速排除感染。早期诊断不仅能缓解心理压力,更能通过及时治疗阻断病毒复制,避免病情恶化。记住:时间就是生命,在HIV感染这件事上,早一步行动,多一分希望。