艾滋病皮肤情况

艾滋病皮肤情况:早期识别与科学应对

艾滋病的病程中,皮肤作为人体最大的免疫器官,常成为病毒攻击的“第一信号”。从急性期到艾滋病期,皮肤病变贯穿疾病全程,既是感染的重要标志,也是病情进展的“晴雨表”。本文将系统梳理艾滋病不同阶段的皮肤表现,并针对恐艾人群提供科学检测建议。

一、艾滋病不同阶段的皮肤表现

1. 急性期

- 典型症状:约50%-80%的感染者出现类似流感的症状,其中皮肤表现以斑丘疹为主,多见于躯干、四肢,呈红色或暗红色,压之褪色,伴轻度瘙痒。

- 伴随症状:发热、咽痛、淋巴结肿大等,易被误认为普通感冒或过敏。

- 关键点:此时病毒在体内大量复制,皮肤症状是免疫系统被激活的早期信号。

2. 无症状期

- 皮肤表现:多数患者无明显症状,但部分人可能出现脂溢性皮炎或干燥性湿疹。

- 潜在风险:无症状期可能持续数年,但病毒持续破坏CD4+T细胞,皮肤屏障功能逐渐下降。

3. 艾滋病期

- 机会性感染相关皮肤病:

- 卡波西肉瘤:紫色或棕红色斑块、结节,常见于面部、四肢,是艾滋病标志性肿瘤之一。

- 带状疱疹:沿神经分布的簇集性水疱,疼痛剧烈,易复发,提示免疫力极低。

- 口腔念珠菌病:舌面、颊黏膜白色斑块,擦去后见红色基底,伴灼痛感。

- 非感染性皮肤病:

- 药物反应:抗逆转录病毒治疗可能引发药疹,需及时调整用药。

- 免疫重建炎症综合征:ART后免疫恢复时,原有感染可能加重,表现为皮肤病变扩散。

二、皮肤症状的警示意义

皮肤病变的严重程度与CD4+T细胞计数密切相关。当CD4+T细胞低于200个/μL时,机会性感染风险显著增加,皮肤症状可能成为诊断艾滋病的重要线索。例如:

- 反复发作的带状疱疹:提示免疫力已极度低下。

- 顽固性口腔念珠菌病:需警惕艾滋病进展。

- 卡波西肉瘤:直接指向艾滋病期。

三、恐艾人群的科学检测建议

对于有高危行为且出现皮肤症状的人群,及时检测是关键。但传统检测方法存在局限性:

- 抗体检测:窗口期长,需等待抗体产生,可能延误治疗。

- RNA核酸检测:虽能早期发现病毒,但需在感染后10天左右检测,且价格较高。

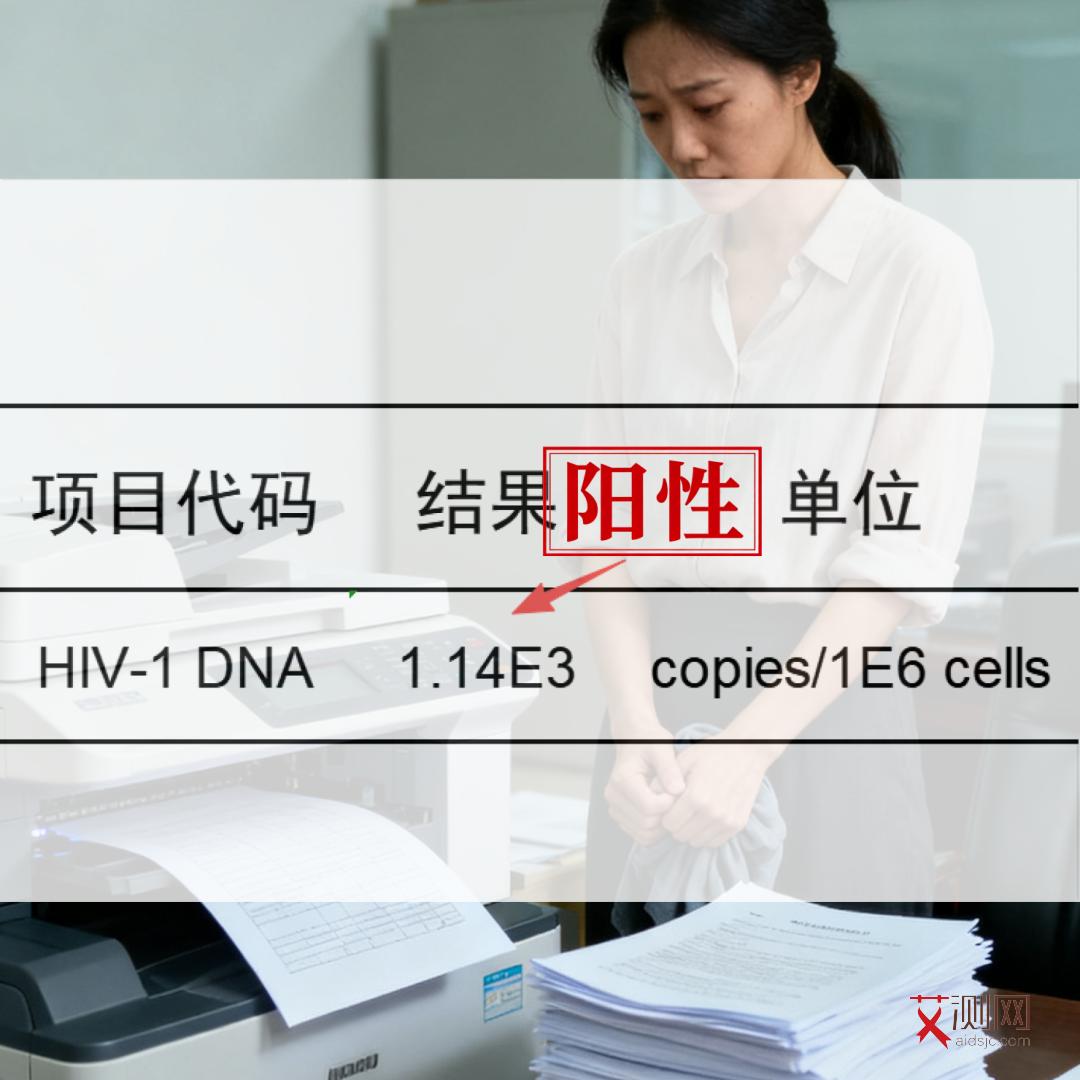

推荐方案:HIV DNA核酸检测

- 原理:直接检测病毒DNA,感染后7天即可检出,窗口期最短。

- 优势:

1. 排除感染更早:7天阴性可基本排除感染,避免长期焦虑。

2. 精准度高:不受抗体产生时间影响,减少假阴性风险。

3. 指导治疗:早期发现病毒库,为及时启动ART提供依据。

- 适用人群:高危行为后焦虑不安、出现疑似症状者。

四、早期检测与治疗的紧迫性

病毒在体内复制的“高峰期”是免疫系统受损最严重的阶段。若未及时检测,病毒库会持续扩大,导致:

- 病情更难控制:CD4+T细胞恢复速度减慢,机会性感染风险增加。

- 治疗成本激增:晚期患者需使用更昂贵的二线药物,且住院频率升高。

- 预期寿命缩短:未经治疗者平均存活期仅1-2年,而早期ART可接近正常寿命。

结语

皮肤是艾滋病进程的“镜子”,从急性期的斑丘疹到艾滋病期的卡波西肉瘤,每一种表现都提示着免疫系统的变化。对于恐艾人群,HIV DNA核酸检测是打破焦虑、争取治疗时间的利器。记住:7天排除,不是等待的终点,而是新生活的起点。及时检测,科学治疗,艾滋病完全可成为可控的慢性病。