艾滋病毒的高危行为

艾滋病毒的高危行为:识别风险与科学防控

艾滋病毒的传播并非无迹可寻,其高危行为具有明确的传播路径。了解这些行为模式,不仅能有效预防感染,更能帮助恐艾人群理性应对焦虑,避免因错误认知陷入过度恐慌。以下从行为特征、传播机制及防控建议三方面展开分析。

一、艾滋病毒高危行为的三大核心场景

1. 无保护性行为

性接触是HIV最主要的传播途径,其中无保护通过肛(和谐)门发生性方面的关系、女性生殖器,交的风险最高。肛肠黏膜薄且易破损,病毒可通过微小伤口直接进入血液;女性生殖器,环境虽有一定防御机制,但破损或炎症会显著增加感染概率。此外,口交虽风险较低,但若口腔存在溃疡或牙龈出血,仍可能通过血液接触传播。

2. 共用针具或注器

静脉注毒品时,共用未消毒的针具会导致血液直接交换。即使针头残留微量血液,也足以引发感染。此外,纹身、穿孔等有创操作若器械消毒不彻底,同样存在风险。

3. 母婴传播与职业暴露

感染HIV的母亲可能在怀孕、分娩或哺乳时将病毒传给婴儿。而医护人员、警察等职业人群,若在接触中意外被患者血液或体液污染的锐器刺伤,也属于高危场景。

二、高危行为背后的病毒传播逻辑

HIV的传播需满足三个条件:存在活病毒、足够病毒量、病毒进入血液或黏膜。例如,无保护性行为中,精液或女性生殖器,分泌物中的病毒可通过破损黏膜侵入;共用针具则直接提供血液交换的通道。值得注意的是,病毒离开人体后迅速失活,日常接触不会传播。

三、恐艾人群的误区与科学检测建议

许多恐艾者因对高危行为后检测窗口期的误解,陷入长期焦虑。传统抗体检测需等待2-3周甚至更久才能检出,而此时病毒可能已完成大量复制,形成“病毒库”。病毒库越大,后续治疗难度越高,不仅需要更复杂的抗逆转录病毒疗法,还可能因免疫系统持续受损导致并发症风险上升,治疗费用与预期寿命均受影响。

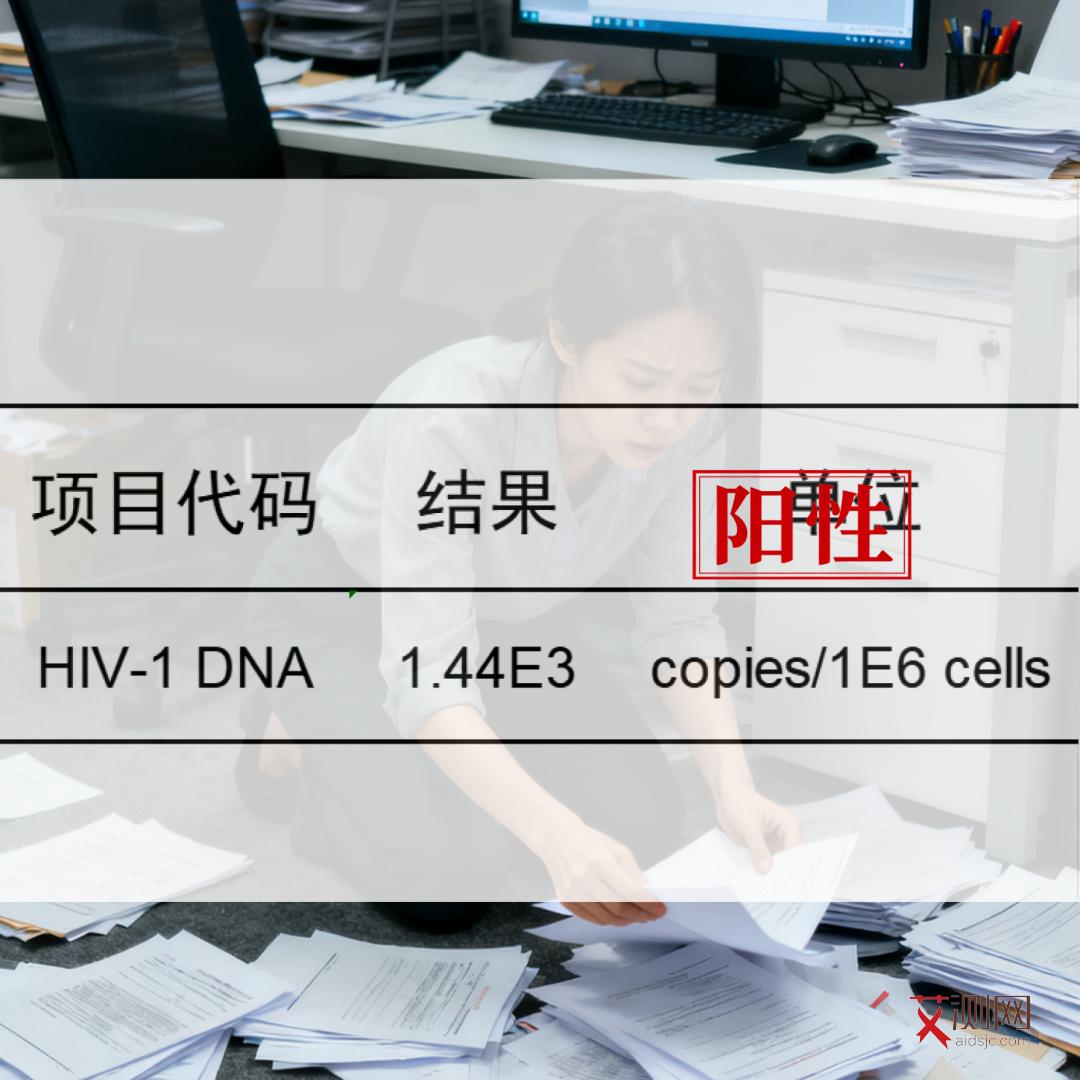

推荐检测方案:HIV DNA核酸检测

与普通RNA核酸检测和抗体检测不同,DNA核酸检测直接检测病毒基因组,其优势在于:

- 窗口期极短:高危行为后7天即可准确检测,远早于抗体出现时间;

- 精准排除感染:避免因等待抗体检测而延误干预时机,减少病毒库形成风险;

- 适用性广:尤其适合焦虑情绪严重、希望尽早排除感染的人群。

四、理性应对:从风险识别到行为改变

预防HIV的核心在于阻断传播链条。对个人而言,坚持使用安全套、避免共用针具、选择正规医疗机构进行有创操作是基本防护;对恐艾者,及时进行DNA核酸检测可快速消除疑虑,避免因长期焦虑影响生活质量。

结语

艾滋病毒的高危行为并非“碰一下就中招”,其传播需满足特定条件。通过科学认知行为风险、选择精准检测手段,既能有效预防感染,也能帮助恐艾人群走出心理困境。记住:7天的DNA核酸检测,是切断焦虑循环的关键一步。