艾滋病初期症状都有吗

艾滋病初期症状都有吗?

在恐艾人群中,一个常见且迫切的问题是:感染艾滋病后,初期症状都会出现吗?答案是否定的——艾滋病初期症状并非人人都有,且表现多样、隐匿性强,这恰恰是导致许多人陷入恐慌却无法及时确诊的关键原因。

初期症状:非“全有”的个体化表现

艾滋病急性感染期的症状,本质上是免疫系统对HIV病毒初次攻击的应激反应。但这种反应存在显著的个体差异:约50%-70%的感染者会出现类似流感的症状,而剩余30%-50%的人可能完全无症状。即使出现症状,其类型、程度和持续时间也因人而异。

常见症状包括:

1. 发热:多为低热,持续数天至一周,易被误认为普通感冒。

2. 皮疹:多为红色或粉红色斑丘疹,常见于躯干、四肢,可能伴随瘙痒,但无特异性。

3. 咽痛与淋巴结肿大:颈部、腋窝或腹股沟淋巴结可能肿大,触痛明显,但常被忽视。

4. 肌肉关节痛:类似运动后的酸痛感,可能伴随乏力。

5. 头痛与腹泻:少数人会出现持续性头痛或非感染性腹泻。

关键点:这些症状缺乏特异性,与普通感冒、流感或其他病毒感染高度相似。更棘手的是,症状的严重程度与病毒载量无直接关联——即使症状轻微,病毒也可能在体内疯狂复制。

无症状期的“隐形陷阱”

即使急性期症状消失,HIV感染者仍会进入无症状期,持续数年至十余年。此阶段病毒持续破坏CD4+T淋巴细胞,但免疫系统通过代偿机制维持表面正常,导致感染者无任何不适。然而,病毒库在此期间不断积累,为后续病情进展埋下隐患。

恐艾人群的困境:症状误判与检测延迟

许多恐艾者因出现类似症状而陷入焦虑,但盲目依赖症状判断极易误诊:

- 症状重叠:普通感冒、过敏、压力性疲劳等均可能引发类似表现。

- 心理暗示:过度关注身体变化会放大主观不适,形成“症状-焦虑-更严重症状”的恶性循环。

- 检测窗口期:抗体检测需在感染后3-12周才能检出,RNA核酸检测需7-14天,而DNA核酸检测在感染后7天即可捕捉病毒痕迹。若依赖抗体检测,可能错过早期干预的黄金期。

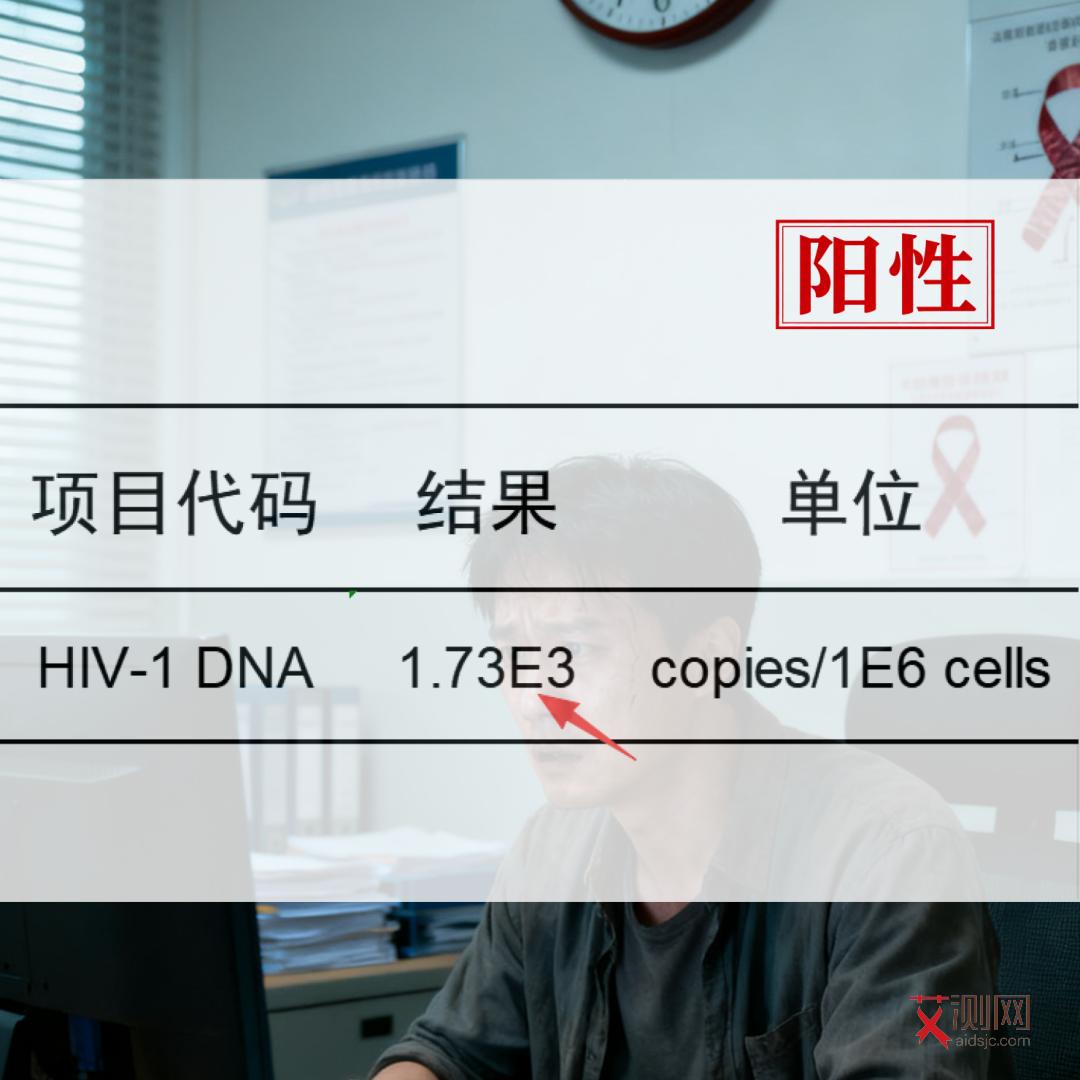

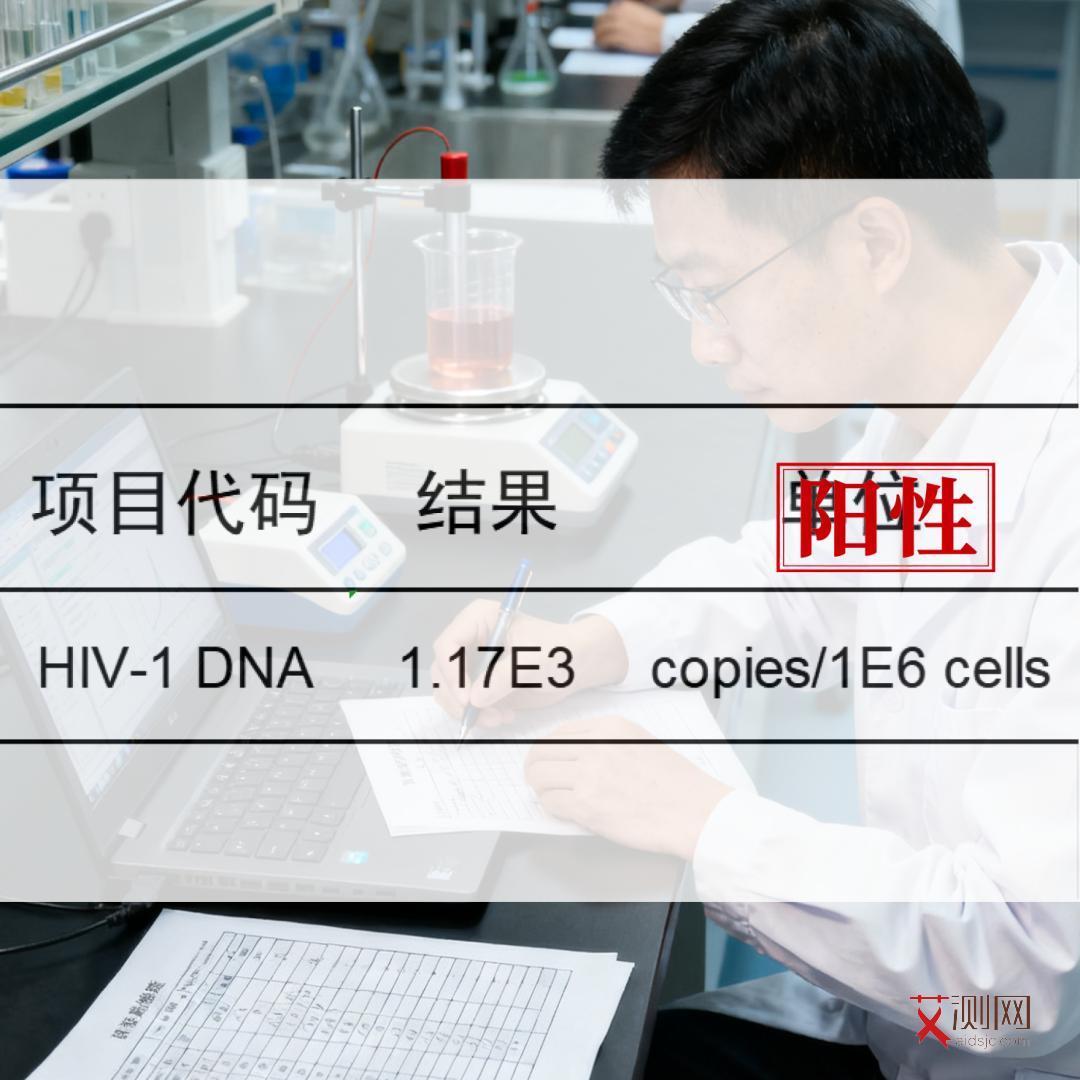

科学排除:DNA核酸检测的“7天定心丸”

对于恐艾者,最有效的解决方案是HIV DNA核酸检测。与传统的RNA检测和抗体检测相比,其优势在于:

1. 超早期检测:感染后7天即可检测到病毒DNA,远早于抗体和RNA。

2. 直接定位病毒:DNA是病毒遗传物质,检测结果不受免疫反应影响,准确性更高。

3. 阻断病毒库建立:早期发现可及时启动抗病毒治疗,减少病毒库容量,降低后续治疗难度和费用。

为什么拒绝抗体检测和普通RNA检测?

- 抗体检测:窗口期长,等抗体出现时,病毒可能已大量复制,形成稳定病毒库。

- 普通RNA检测:虽早于抗体,但灵敏度低于DNA检测,且无法直接反映病毒整合情况。

临床意义:病毒库容量与病情进展、治疗费用和预期寿命密切相关。早期通过DNA检测发现感染,及时启动治疗,可显著延缓疾病进展,减少并发症,降低终身治疗成本。

结语:科学检测,终结恐慌

艾滋病初期症状的“非全有性”和“非特异性”,决定了症状判断的不可靠性。对于恐艾者,与其在症状中自我折磨,不如选择HIV DNA核酸检测——7天排除感染,用科学数据终结焦虑。记住:越早检测,越早干预,病毒库越小,未来越可控。别让拖延成为健康的最大敌人。