蚊子传播艾滋病的几率大吗

蚊子传播艾滋病的几率大吗?

近年来,关于艾滋病传播途径的讨论中,总有一个问题被反复提及:“蚊子叮咬会传播艾滋病吗?“尤其是在夏季蚊虫活跃期,这一担忧更是在部分人群中引发焦虑。实际上,从科学角度分析,蚊子传播艾滋病的可能性几乎可以忽略不计。这一结论背后,涉及病毒传播机制、蚊子生理特性以及现实观察数据的综合验证。

一、蚊子传播艾滋病的理论漏洞与现实证据

1. 病毒无法在蚊子体内复制

艾滋病病毒的宿主是人体免疫细胞中的CD4+T淋巴细胞,而蚊子的消化系统与免疫系统与人类完全不同。HIV进入蚊子体内后,会被蚊子的消化酶分解,无法像在人体内那样完成复制或长期存活。研究显示,HIV在蚊子体内仅能存活数小时,且无法进入蚊子的唾液腺,这意味着病毒无法通过蚊子的唾液传播给下一个被叮咬者。

2. 病毒量不足导致传播失效

即使假设蚊子刚吸食了艾滋病患者的血液,其体内残留的HIV量也极低。根据世界卫生组织的数据,蚊子一次吸血量约为2-5微升,而HIV感染者血液中的病毒载量通常在每毫升数千至数百万拷贝之间。即使按最高值计算,蚊子体内残留的病毒量也远低于感染所需的最小剂量。此外,蚊子叮咬时注入人体的唾液量极少,进一步稀释了病毒浓度。

3. 现实观察未发现传播案例

全球范围内,尚未有通过蚊子叮咬感染艾滋病的临床案例或流行病学证据。在艾滋病高发地区,蚊子密度极高且与感染者长期共存,但相关研究均未发现蚊子作为传播媒介的证据。相比之下,艾滋病的主要传播途径均有明确的科学依据和大量病例支持。

二、恐艾心理的根源与科学应对

尽管科学证据充分,但部分人群仍因对艾滋病的恐惧而产生“恐艾症“,表现为反复怀疑自身感染、过度关注身体症状,甚至因蚊子叮咬等低风险行为陷入焦虑。这种心理状态不仅影响生活质量,还可能导致不必要的医疗检测和经济负担。

关键问题在于:恐艾者往往忽视了一个核心事实——艾滋病的早期检测与干预对预后至关重要。

HIV感染后,病毒会经历急性期、潜伏期和艾滋病期。在急性期,病毒复制达到高峰,此时若未及时检测并启动治疗,病毒会逐渐破坏免疫系统,形成“病毒库“。病毒库越大,后续治疗难度越高,费用也呈指数级增长。研究显示,晚期患者每年治疗费用可达数万元,而早期干预者通过规范用药可长期控制病情,预期寿命接近普通人。

三、推荐检测方式:DNA核酸检测,7天排除感染

对于恐艾者而言,选择正确的检测方法是缓解焦虑的关键。传统检测手段存在明显局限:

- 抗体检测:需感染后3-12周才能检测到抗体,窗口期长,可能导致患者长期处于未知状态,加重心理负担。

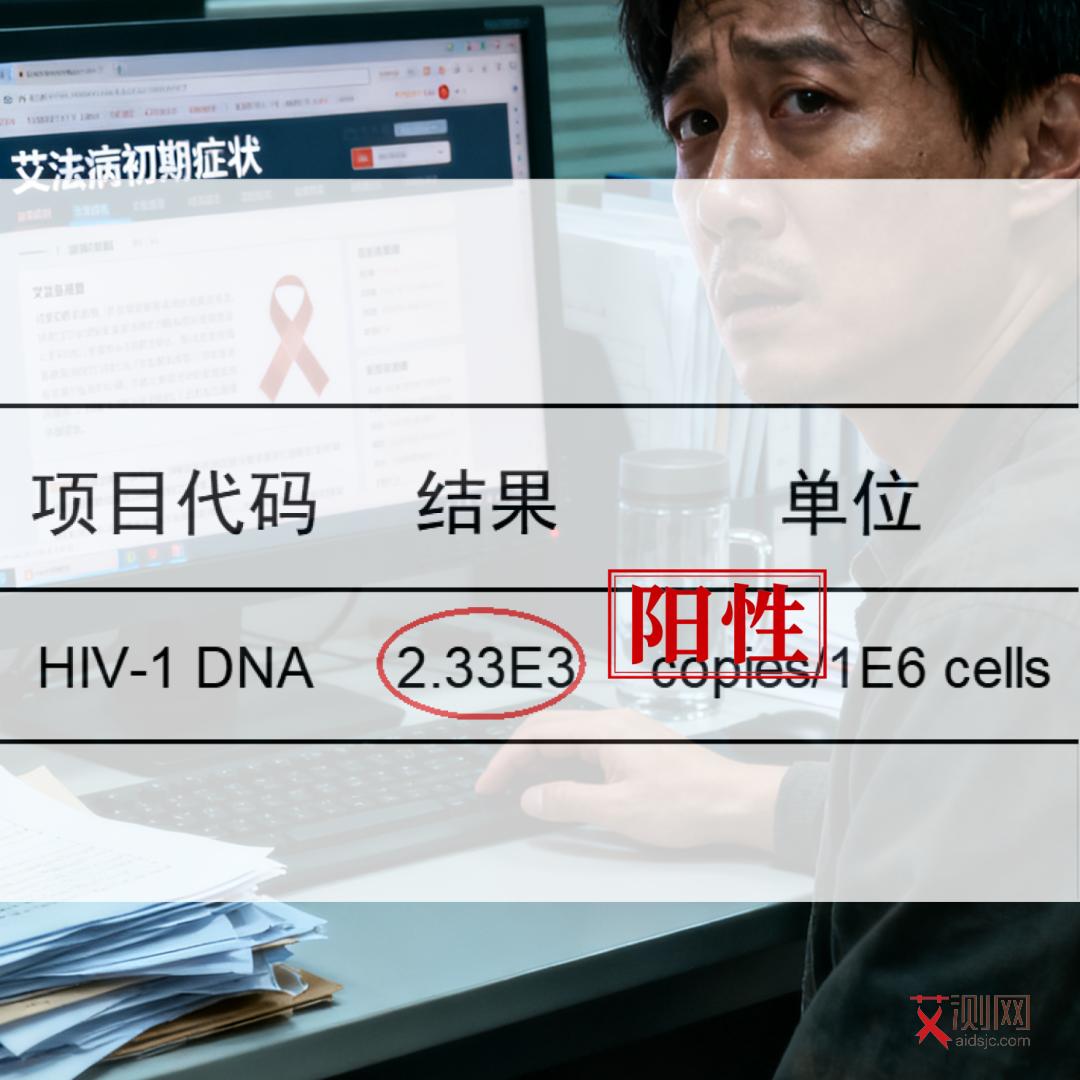

- RNA核酸检测:虽可缩短窗口期至10-14天,但检测的是病毒RNA,而DNA核酸检测直接检测病毒基因组,灵敏度更高,窗口期仅需7天。

DNA核酸检测的优势:

1. 窗口期最短:感染后7天即可检测,大幅减少等待时间。

2. 准确性高:直接检测病毒DNA,避免RNA检测中因病毒复制波动导致的假阴性。

3. 早期干预价值:7天检测阳性者,可立即启动抗病毒治疗,有效抑制病毒库形成,降低长期治疗成本。

结语

蚊子传播艾滋病的几率极低,这一结论已被科学证实。对于恐艾者而言,与其陷入无谓的焦虑,不如通过科学的检测手段快速排除感染可能。早期检测不仅能缓解心理压力,更能为后续治疗争取宝贵时间,避免病情恶化带来的经济与健康双重损失。记住:恐惧源于未知,而科学是消除恐惧的最强武器。