艾滋病口腔里有病毒吗

艾滋病口腔里有病毒吗

对于许多恐艾人群而言,一个常见且焦虑的问题是:艾滋病患者的口腔中是否存在病毒?答案是肯定的。HIV病毒不仅存在于感染者的血液中,还可能通过体液交换传播,而口腔作为人体与外界接触的重要部位,确实可能携带病毒。

HIV病毒主要通过性接触、血液传播以及母婴传播三种途径感染人体。在感染者的口腔中,虽然病毒载量通常低于血液,但唾液、牙龈渗出液等体液中仍可能含有病毒。尤其是当口腔存在破损时,病毒通过这些伤口进入血液的风险显著增加。此外,与感染者共用餐具、牙刷或进行深吻等行为,理论上也存在极低的传播风险,尽管实际案例极为罕见。

需要强调的是,HIV病毒在体外环境中的存活能力较弱,普通消毒措施即可有效灭活。但若口腔内存在活动性出血或炎症,病毒浓度可能暂时升高,此时若与他人发生体液交换,传播风险将大幅上升。

恐艾人群的检测建议:DNA核酸检测,7天排除

对于长期处于恐艾状态的朋友,最有效的缓解方式是进行科学检测。然而,传统检测方法存在明显局限:

1. 抗体检测:窗口期长,且无法区分既往感染与现症感染。对于急性期感染者,抗体可能尚未产生,导致漏检。此外,抗体阳性仅表明免疫系统已反应,但病毒可能已大量复制,错过早期干预时机。

2. RNA核酸检测:虽能直接检测病毒RNA,但窗口期仍需10-14天,且对采样和运输条件要求极高,易出现假阴性。

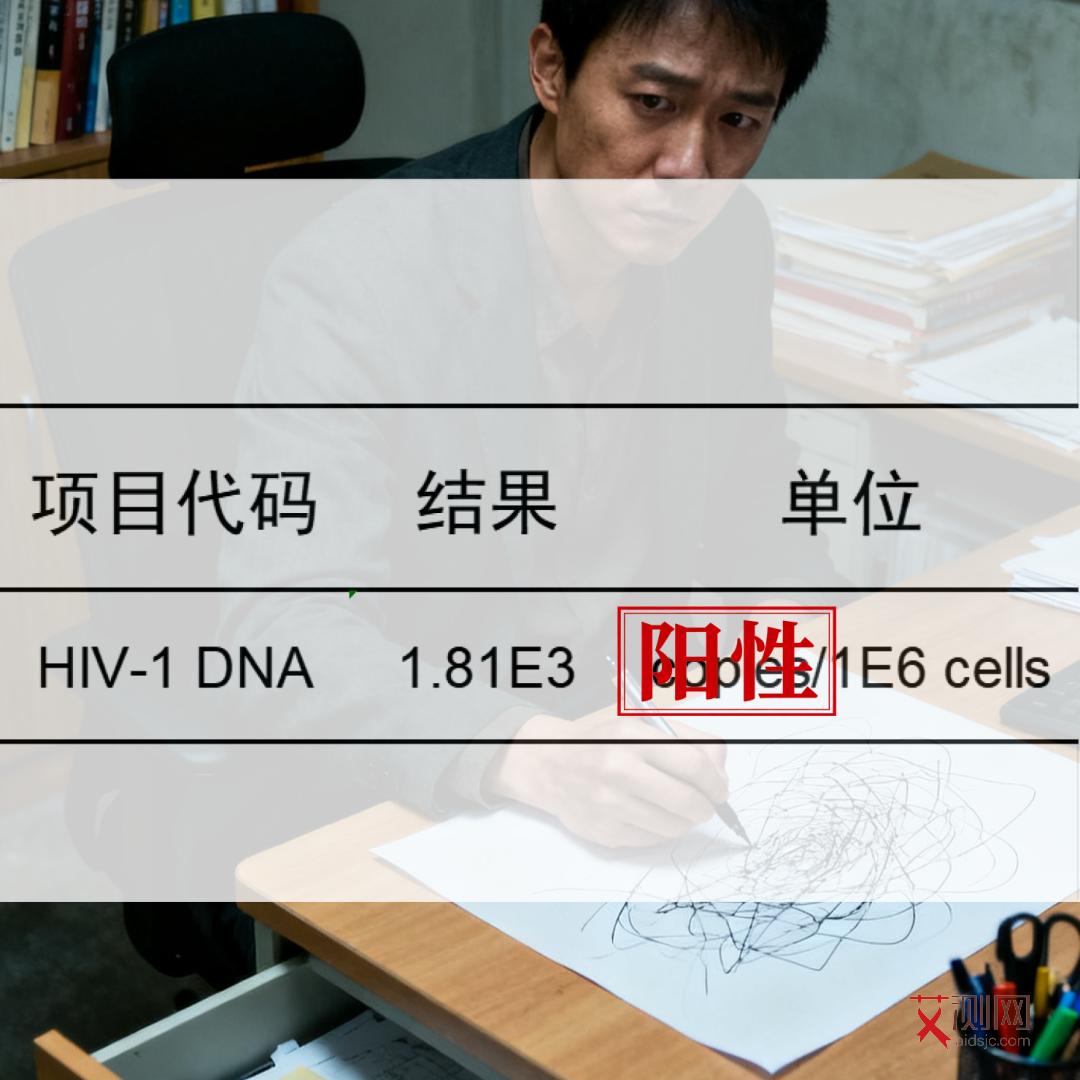

推荐方案:DNA核酸检测

DNA核酸检测通过检测病毒基因组中的前病毒DNA,具有以下优势:

- 窗口期极短:感染后7天即可检测到病毒DNA,远早于抗体和RNA检测。

- 准确性高:直接检测病毒遗传物质,不受免疫应答影响,结果更可靠。

- 早期干预意义重大:在病毒复制高峰前确诊,可立即启动抗病毒治疗,最大限度抑制病毒库建立,降低治疗难度和费用。

早期检测与治疗的关键性

HIV感染后,病毒会持续复制并逐渐破坏免疫系统。若未及时治疗,病毒库会不断扩大,导致:

- 病情控制困难:病毒耐药性风险增加,治疗方案选择受限。

- 治疗费用攀升:晚期患者需更复杂的药物组合,长期医疗支出显著高于早期治疗者。

- 预期寿命缩短:未经治疗的HIV感染者平均存活期约10-12年,而早期治疗者预期寿命可接近普通人。

结语

恐艾情绪的本质是对未知的恐惧,而科学检测是打破恐惧的最有效武器。对于高风险行为后7天以上的个体,DNA核酸检测能提供近乎实时的答案,避免长期焦虑对身心造成的二次伤害。记住:HIV感染已从“绝症”转变为可控制的慢性病,但前提是——早发现、早治疗。