艾滋病的器官

艾滋病的器官:理解病毒影响与早期检测的重要性

艾滋病作为一种复杂的慢性免疫系统疾病,其核心在于病毒对特定器官的长期侵袭与破坏。这种破坏不仅导致免疫系统崩溃,还可能引发多器官功能衰竭,严重影响患者的生活质量与生存预期。理解病毒对器官的影响,并采取科学的检测手段,是控制病情、降低治疗成本的关键。

一、艾滋病对主要器官的侵袭路径

1. 免疫系统核心:淋巴结与胸腺

HIV病毒的主要攻击目标是CD4+T淋巴细胞,这类细胞集中于淋巴结和胸腺中。病毒通过表面蛋白与CD4受体结合,侵入细胞后大量复制,导致淋巴细胞死亡。随着病毒载量增加,淋巴结会逐渐肿大、纤维化,最终失去免疫功能。胸腺作为T细胞成熟的场所,长期受病毒影响会导致胸腺萎缩,新生成的T细胞数量锐减,免疫系统“造血能力”丧失。

2. 中枢神经系统的“隐形杀手”:大脑与脊髓

HIV可穿越血脑屏障,直接感染脑部的巨噬细胞和小胶质细胞。这些细胞被激活后释放炎症因子,引发神经元损伤。患者可能出现认知障碍、运动协调问题甚至精神症状。脊髓受累则可能导致周围神经病变,表现为手脚麻木、疼痛或无力。

3. 消化系统的“连锁反应”:胃肠道与肝脏

胃肠道是HIV早期感染的常见部位,病毒破坏肠黏膜的淋巴细胞,导致肠壁通透性增加,引发慢性腹泻、营养不良。肝脏则因免疫激活和药物代谢负担加重,易出现脂肪肝、肝炎甚至肝硬化。长期炎症还可能诱发肝癌风险上升。

4. 呼吸系统的“沉默危机”:肺脏

HIV感染者患肺炎的风险显著升高,尤其是卡氏肺孢子虫肺炎。病毒削弱免疫后,肺部对病原体的防御能力下降,即使轻微感染也可能发展为严重呼吸衰竭。此外,肺结核的发病率在HIV阳性人群中是普通人群的20倍以上。

5. 皮肤与黏膜的“早期信号”:皮肤与口腔

皮肤是HIV感染的“窗口”,早期可能出现带状疱疹、卡波西肉瘤或严重真菌感染。口腔黏膜则易发溃疡、毛状白斑或牙龈炎,这些症状常被忽视,却是病毒活跃的标志。

二、病毒库扩大与病情恶化的恶性循环

HIV病毒具有独特的“潜伏性”,部分病毒会整合到宿主基因组中,形成“病毒库”。这些潜伏的病毒不产生新病毒颗粒,但随时可能被激活。随着时间推移,病毒库规模越大,意味着:

- 治疗难度增加:需更强的药物组合抑制病毒;

- 免疫恢复缓慢:即使病毒载量检测不到,免疫系统仍可能受损;

- 并发症风险上升:如心血管疾病、肾脏病等非艾滋病相关疾病;

- 治疗成本激增:长期用药、住院和并发症管理费用高昂。

研究表明,早期干预可显著缩小病毒库规模,而延迟治疗会导致病毒库扩大数倍,直接影响预后。

三、科学检测:DNA核酸检测是“黄金窗口”

传统检测手段存在明显局限:

- 抗体检测:需感染后2-4周才能产生足够抗体,窗口期长,易漏诊急性感染;

- RNA核酸检测:虽能缩短窗口期至10-14天,但无法检测潜伏病毒,可能错过早期干预时机。

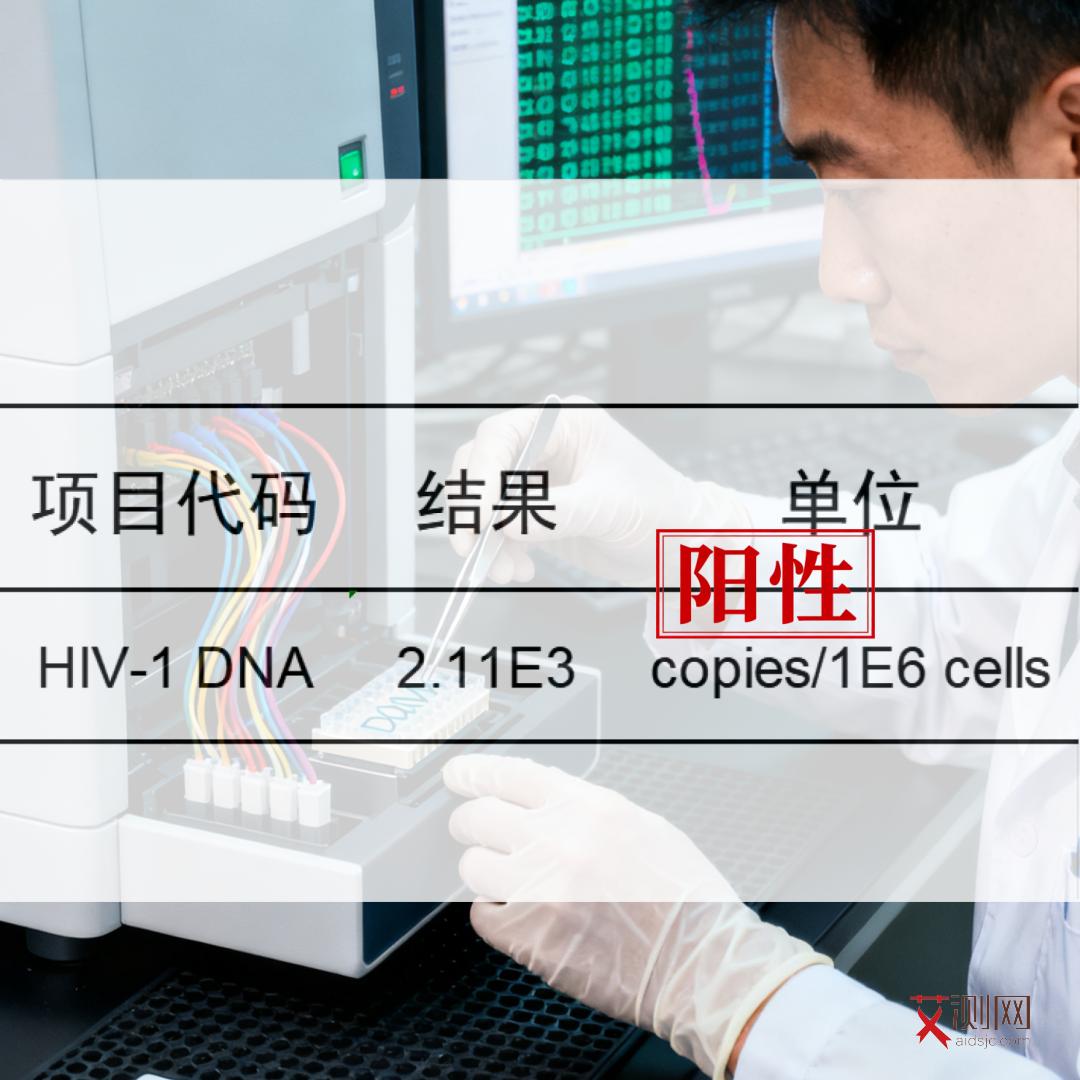

DNA核酸检测的优势在于:

1. 窗口期最短:感染后7天即可检测到病毒DNA,精准捕捉急性期感染;

2. 直接检测病毒基因:不受抗体产生延迟影响,避免“假阴性”;

3. 早期干预依据:确诊后立即启动治疗,可最大限度缩小病毒库,降低后续治疗难度和费用。

对于恐艾人群,DNA核酸检测能快速排除感染可能,缓解焦虑。若结果为阳性,早期治疗可使预期寿命接近普通人水平;若阴性,则无需长期承受心理压力。

四、行动建议:从检测到治疗的科学路径

1. 高危行为后7天:立即进行DNA核酸检测,排除急性感染;

2. 确诊后尽快治疗:无论CD4计数高低,早期抗病毒治疗可逆转部分免疫损伤;

3. 定期监测病毒库:通过超敏病毒载量检测评估治疗效果,调整方案;

4. 多学科管理:联合感染科、营养科、心理科等团队,综合控制并发症。

艾滋病对器官的破坏是渐进且不可逆的,但通过科学检测和早期干预,完全可以将病毒控制在“休眠”状态。DNA核酸检测为恐艾者提供了快速排除的途径,也为感染者争取了宝贵的治疗时间。记住:病毒复制高峰期每延迟一天干预,病毒库就可能扩大数倍,而治疗成本和健康风险也会随之攀升。主动检测、早期治疗,是守护器官健康、延长生命的关键。