“P型艾滋病”:科学新发现还是健康谣言?

在近年来的健康资讯中,“P型艾滋病”这一名词悄然兴起,引发了公众的广泛关注与讨论。这一看似新奇的术语,是否预示着艾滋病病毒(HIV)的又一新变种?它是否真的如某些传言那般,对现有治疗手段构成了前所未有的挑战?本文将深入探讨“P型艾滋病”这一概念,揭示其背后的真相与误解。

首先,需要澄清的是,截至目前,科学界并未正式定义或确认“P型艾滋病”这一分类。艾滋病,即获得性免疫缺陷综合征(AIDS),是由人类免疫缺陷病毒(HIV)感染引起的一种严重传染病。HIV病毒根据基因序列差异,主要分为HIV-1型和HIV-2型,其中HIV-1型是全球范围内流行的主导型。而“P型”这一表述,并未出现在任何权威的病毒分类体系中,它更可能是媒体或网络上的误传或夸大其词的产物。

那么,为何会有“P型艾滋病”的说法流传开来呢?这可能与某些特定病例或研究报道有关。在医学研究中,偶尔会发现HIV病毒的某些特殊变异或耐药株,这些变异病毒可能对传统的抗逆转录病毒疗法(ART)反应不佳。当这些案例被报道时,如果缺乏准确的科学解释和背景知识,就容易被误解为新的病毒类型,进而引发不必要的恐慌。

此外,社交媒体和互联网的快速传播特性,也为这类信息的扭曲和夸大提供了温床。在信息爆炸的时代,一条未经证实的信息,经过多次转发和加工,很可能演变成一则耸人听闻的“新闻”。因此,面对“P型艾滋病”这样的说法,我们应保持理性,从权威渠道获取准确信息。

值得注意的是,尽管HIV病毒确实存在变异,但现有的ART治疗方案已极为成熟,能够有效抑制病毒复制,延长患者生命,甚至实现病毒载量的完全抑制。对于任何新出现的HIV变异株,科学家们都在持续监测,并不断优化治疗方案,以确保治疗的有效性。

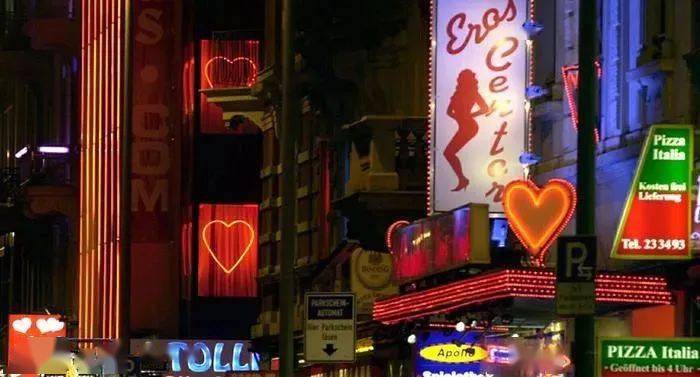

对于公众而言,预防艾滋病的关键在于采取安全措施,如正确使用安全套、减少非必要的高危行为、接受定期的HIV检测等。同时,提高科学素养,学会辨别网络信息真伪,也是保护自己免受健康谣言侵害的重要一环。

总之,“P型艾滋病”这一说法,更像是一个由误解和误传编织而成的健康谣言。面对这类信息,我们应保持警惕,以科学的态度审视,从权威渠道获取准确信息,共同维护一个健康、理性的社会环境。在科学研究的不断进步下,人类对艾滋病的认知和治疗手段将日益完善,为患者带来更多的希望与光明。

当人体细胞不幸遭遇HIV病毒的侵袭,这些细胞会被病毒改造成制造病毒的“工厂”。从这些“工厂”中源源不断产出的病毒,会继续寻找并感染更多的细胞,将它们也转变为病毒生产的“工厂”。这一过程如同指数爆炸般迅速增长。因此,及早发现并阻止这些“工厂”的建立,对于控制病情发展、延长患者生命至关重要。HIV DNA载量(即“工厂”数量)较高的个体,其病情进展往往更为迅速且严重。

若您面临HIV感染的风险,进行HIV核酸检测将是一个明智的选择。尽管其费用略高于抗原抗体检测,但其窗口期仅为7天,相较于后者可提前半个多月至一个月发现感染,这段宝贵的时间对于后续的治疗与控制具有不可估量的价值。一旦确诊感染,早期发现不仅能大幅减少治疗费用,还能更有效地控制病情,让患者拥有更高质量、更长久的生命。

艾测网提供的HIV核酸检测服务,由国内顶尖的大型实验室担纲,而非普通小实验室可比。我们拥有先进的检测设备和专业精湛的技术团队,检测量大且出结果迅速。同时,我们的服务性价比高,无需实名制,严格保护您的个人隐私。选择艾测网,让您的健康得到最可靠的保障。