2017年大学校园艾滋病现状:挑战、认知与防控新策略

引言

2017年,随着全球艾滋病防治工作的持续深入,大学校园这一特殊社群中的艾滋病问题也逐渐浮出水面,成为社会关注的焦点。作为知识传播与创新的高地,大学不仅是学术研究的摇篮,也是青年学生健康成长的关键环境。然而,艾滋病在这一群体中的传播趋势不容忽视,它考验着高校公共卫生体系的应对能力,也呼唤着更为有效的防控策略。

现状分析

据2017年相关数据统计,我国大学生中艾滋病感染者数量呈现逐年上升的趋势,尤其在一些大城市和高校密集地区,情况更为严峻。这一现象背后,既有性观念开放、性教育滞后等社会因素的作用,也与大学生群体特有的生活方式、心理特征密切相关。年轻、好奇、追求自由使得部分学生在性健康方面缺乏足够的知识与自我保护意识,加之对艾滋病的误解和恐惧,往往导致感染风险的增加。

认知误区

值得注意的是,大学生群体对于艾滋病的认知存在不少误区。一方面,部分人过度恐慌,将艾滋病视为不可治愈的绝症,影响了正常的社交和心理状态;另一方面,也有人因无知而轻视其严重性,忽视预防措施。这种两极化的认知状态,不仅不利于艾滋病的防控,还可能加剧疾病的传播。

防控新策略

面对这一挑战,2017年以来,我国政府和高校开始采取一系列创新性的防控措施。首先,加强性教育普及,将艾滋病预防知识纳入必修课程,通过科学、系统的教育提升学生的自我保护能力。其次,推广HIV自愿咨询检测(VCT)服务,鼓励学生在知情同意的基础上接受检测,及时发现并治疗,减少无症状传播。此外,利用社交媒体、校园广播等渠道,开展形式多样的宣传教育活动,打破信息壁垒,消除社会歧视,营造包容、支持的校园环境。

校园实践案例

某知名大学在2017年启动了“红丝带”计划,通过举办主题讲座、同伴教育、在线课程等形式,全方位覆盖艾滋病预防知识。该计划还特别强调心理健康支持,为HIV阳性学生提供一对一的心理咨询服务,帮助他们建立积极的生活态度。经过一年的努力,该校艾滋病新发感染率明显下降,学生的自我保护意识和能力显著增强。

结语

2017年,大学校园艾滋病问题虽然严峻,但通过政府、学校、学生及社会各界的共同努力,我们正逐步构建起一个更加科学、有效的防控体系。未来,应继续深化性教育,加强科研创新,优化资源配置,同时注重人文关怀,让每一位大学生都能在健康、安全的环境中成长,共同迈向一个没有艾滋病的明天。

当人体细胞遭遇HIV病毒侵袭,这些细胞不幸被转化为病毒复制的“生产线”,不断产出新的病毒颗粒,进而感染周围更多细胞,使之同样转变为病毒的生产基地。这一过程以惊人的指数速度扩张。因此,及早识别并中断这些“生产线”的建立,对于控制病情、延长患者生命至关重要。HIV DNA载量(即生产线数量)较高者,其病情发展迅速且严峻。

面对潜在感染风险,选择HIV核酸检测是一项明智之举。尽管相较于抗原抗体检测,其费用略高,但其检测窗口期仅7天,大大提前了半个月至一个月的时间窗口,这段宝贵的时间对于早诊早治意义非凡:一旦确诊,不仅能有效减少后续治疗成本,还能更好地管理病情,提升生活质量,延长生存期。

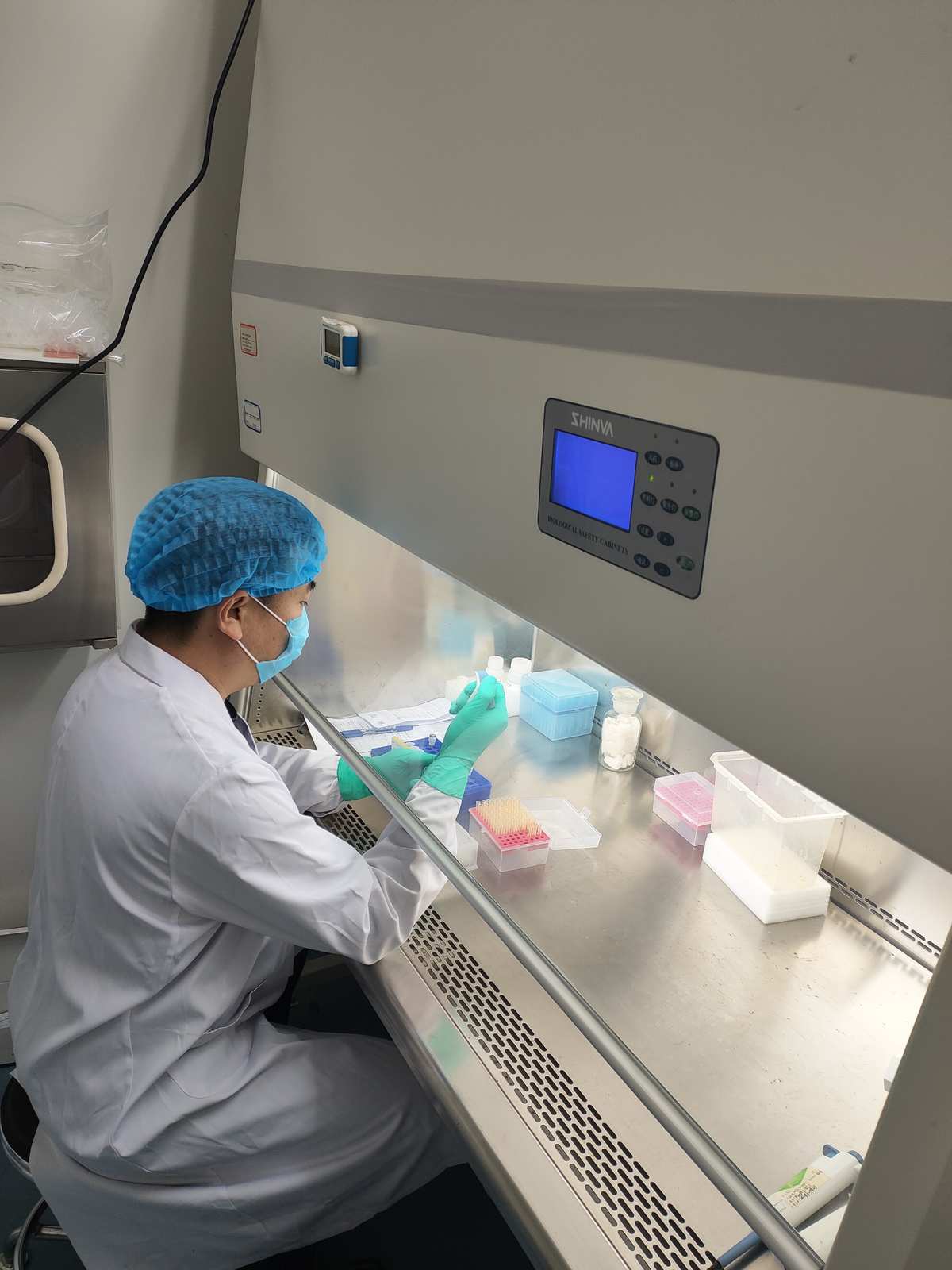

艾测网提供的HIV核酸检测服务,依托国内顶尖的大型实验室,而非小型机构。我们拥有尖端设备与专业精湛的技术团队,确保检测高效准确。检测量大、出结果迅速,性价比高,同时尊重用户隐私,无需实名制登记,全方位保护您的个人信息。