“阻断药不给开”:背后的隐忧与呼唤

在当今社会,随着人们对健康意识的日益增强,对于各类疾病预防和治疗手段的关注也达到了前所未有的高度。然而,近期社会上频频传出“阻断药不给开”的现象,引发了广泛关注和热议。这背后究竟隐藏着怎样的隐忧?又该如何解决这一问题,以保障患者的健康权益?

一、现象剖析:为何“阻断药不给开”?

“阻断药”通常指的是用于预防某些传染病(如艾滋病、乙肝等)病毒复制和传播的药物。这类药物在关键时刻使用,能够有效降低病毒的传播风险,对于保护个人和社会公共卫生具有重要意义。然而,一些患者在寻求开具阻断药时却遭遇了难题。

1. 医疗资源分配不均:在一些地区,由于医疗资源紧张,特别是专业医生的缺乏,导致患者难以获得及时有效的诊疗服务,更别提开具阻断药了。

2. 政策执行力度差异:不同地区对于阻断药的管理和使用政策存在差异,导致执行力度参差不齐。有些地方可能存在过度谨慎或理解偏差,导致阻断药难以顺利开具。

3. 患者认知不足:部分患者对于阻断药的了解不足,未能及时主动寻求开具药物,或者在就医时未能准确表达需求。

二、隐忧凸显:健康权益谁来保障?

“阻断药不给开”的现象不仅影响了个人的健康权益,更对社会公共卫生构成了潜在威胁。一旦错过最佳的预防时机,病毒可能会继续传播,导致更多无辜者受害。此外,这种现象还可能导致公众对医疗体系的不信任感增加,影响社会稳定和谐。

三、解决之道:多方合力,共筑健康防线

面对“阻断药不给开”的困境,我们需要从多个方面入手,共同解决这一问题。

1. 加强医疗资源建设:政府应加大对医疗资源的投入,特别是加大对基层医疗机构和专业医生的培养力度,确保患者能够就近获得高质量的医疗服务。

2. 完善政策体系:制定更加明确、统一的阻断药使用和管理政策,加强政策宣传和解读力度,确保各级医疗机构能够准确理解和执行相关政策。

3. 提升患者认知:加强健康教育和科普宣传,提高患者对阻断药的认知和重视程度,鼓励患者主动寻求开具药物并遵医嘱用药。

4. 建立监督反馈机制:建立有效的监督反馈机制,及时收集和处理患者反映的问题和意见,确保政策执行过程中不出现偏差和漏洞。

结语

“阻断药不给开”的现象不仅关乎个人的健康权益,更关系到整个社会的公共卫生安全。我们需要从多个方面入手,共同解决这一问题,为患者提供更加安全、有效的医疗服务。只有这样,我们才能共同构筑起一道坚实的健康防线,守护每一个人的生命安全。

如果在不慎暴露于可能感染艾滋病病毒的风险之后,您已经决定并服用了阻断药物,那么接下来的一个重要步骤就是建议直接进行艾滋病核酸检测。这一检测方法的灵敏度极高,其优势在于能够在高危行为后的短短7天内就有效检测出是否存在艾滋病病毒的感染。尤为重要的是,艾滋病核酸检测不会受到阻断药物的任何干扰,这意味着即便是在服用阻断药物期间进行检测,其结果依然准确可靠。

相比之下,传统的检测方法,例如抗原检测和抗体检测,其窗口期相对较长。根据不同的检测方法,窗口期可能需要3个月、42天或是28天之久。而且,这些传统方法还可能会受到阻断药物的影响,从而导致窗口期进一步延长。因此,如果采用这些传统检测方法,最好在停药后重新计算窗口期,以确保检测结果的准确性。

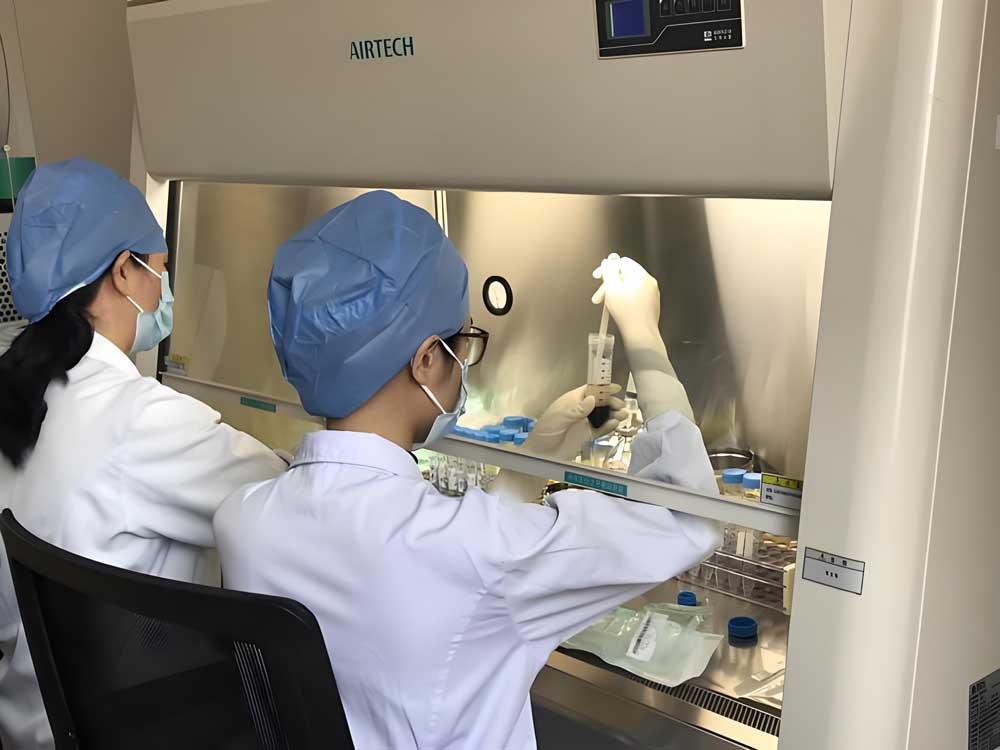

然而,艾滋病核酸检测则完全不同,它是目前唯一一种不受阻断药物影响的检测方法。这种检测方法不仅快速,而且准确度极高。其原理是直接针对艾滋病病毒的RNA或DNA结构进行检测,通过查找血液中是否存在病毒的核酸,从而准确判断是否有病原体感染。

在具体操作层面,艾滋病核酸检测采用了先进的PCR技术,结合分子生物学实验室广泛使用的扩增试剂和精心研究开发设计的复合引物,将病毒核酸放大许多倍后再进行检查。这种技术不仅确保了检测的超高灵敏度,还大大提高了结果的可靠性。

对于那些因恐艾而深感焦虑的人来说,艾滋病核酸检测无疑是一个巨大的福音。它不仅能有效减少等待期间的焦虑情绪,还能在尽可能短的时间内准确检出是否存在感染,为患者争取到宝贵的治疗时间和心理安慰。因此,如果您已经服用了阻断药物,不妨考虑直接进行艾滋病核酸检测,以获取最准确、最及时的检测结果。