揭秘P药:它真的是我们期待的阻断神器吗?

在当今医疗健康领域,新药的问世总能引起广泛关注,尤其是那些号称能“阻断”某种疾病进程的药物。近期,P药(这里泛指一种备受瞩目的新型药物,为便于讨论,不具体指向某一真实药物名称)因其潜在的阻断效果而成为热门话题。那么,P药究竟是不是我们期待已久的阻断神器呢?本文将深入探讨这一问题。

P药:何为阻断?

首先,我们需要明确“阻断”这一概念。在医学领域,阻断通常指的是通过药物干预,阻止某种生物过程、信号传导或病原体复制,从而达到治疗或预防疾病的目的。例如,抗病毒药物可以阻断病毒的复制过程,而某些抗癌药物则能阻断肿瘤细胞的生长信号。

P药的机制与潜力

P药之所以备受瞩目,是因为其独特的作用机制。据初步研究显示,P药能够针对特定的生物靶点,通过调节或抑制这些靶点的功能,来阻断相关疾病的病理过程。这种机制使得P药在理论上具有治疗多种疾病的可能性,包括但不限于某些类型的癌症、自身免疫性疾病以及感染性疾病。

特别是在某些癌症治疗中,P药显示出了令人鼓舞的潜力。通过精准地阻断肿瘤细胞的生长和扩散途径,P药为患者提供了新的治疗选择,甚至在某些情况下能够实现病情的有效控制或缓解。

现实与期望的差距

然而,尽管P药在理论上具有巨大的潜力,但将其称为“阻断神器”还为时过早。首先,药物的有效性需要在严格的临床试验中得到验证。目前,关于P药的临床研究仍在进行中,其长期疗效和安全性尚未完全明确。

其次,药物的作用往往具有个体差异。即使P药在临床试验中表现出色,也不意味着它能对所有患者都产生同样的效果。患者的基因背景、疾病阶段以及是否伴有其他并发症等因素都可能影响药物的疗效。

最后,药物的使用还需要考虑成本效益比。高昂的研发成本和生产成本可能导致P药的价格不菲,使得部分患者难以承受。因此,在推广和使用P药时,需要综合考虑其经济性和可及性。

结语

综上所述,P药作为一种具有潜在阻断效果的新型药物,确实为我们提供了新的治疗选择。然而,将其称为“阻断神器”还为时过早。我们需要等待更多的临床试验结果和长期观察数据来验证其疗效和安全性。同时,也需要关注药物的经济性和可及性,以确保更多的患者能够从中受益。

在医疗健康领域,每一次新药的问世都是一次希望的曙光。但我们也应保持理性,不过度期待,而是用科学的态度去审视和评价这些药物。只有这样,我们才能真正找到那些能够改变我们生活质量的“阻断神器”。

在服用了阻断药物之后,面对心中难以释怀的恐惧与不安,如何迅速走出这一心理阴影呢?最直接且高效的方式便是进行艾滋病核酸检测。实际上,没有比这一方法更为迅速且可靠的了。艾滋病核酸检测之所以能成为首选,得益于其超乎寻常的灵敏度。即便是在高危行为发生后仅仅7天,它也能准确地检测出潜在的病毒感染,而且这一检测过程完全不会受到之前所服用阻断药物的任何干扰。

相比之下,一些传统的检测方法,比如抗原检测和抗体检测,它们的窗口期相对较长。有时需要等待漫长的3个月,或是42天、28天才能得出较为准确的结果。更为关键的是,这些老旧方法容易受到阻断药物的影响,从而导致窗口期进一步延长。因此,如果采用这些方法进行检测,通常建议在停药后重新计算窗口期,这无疑增加了等待结果的不确定性和心理负担。

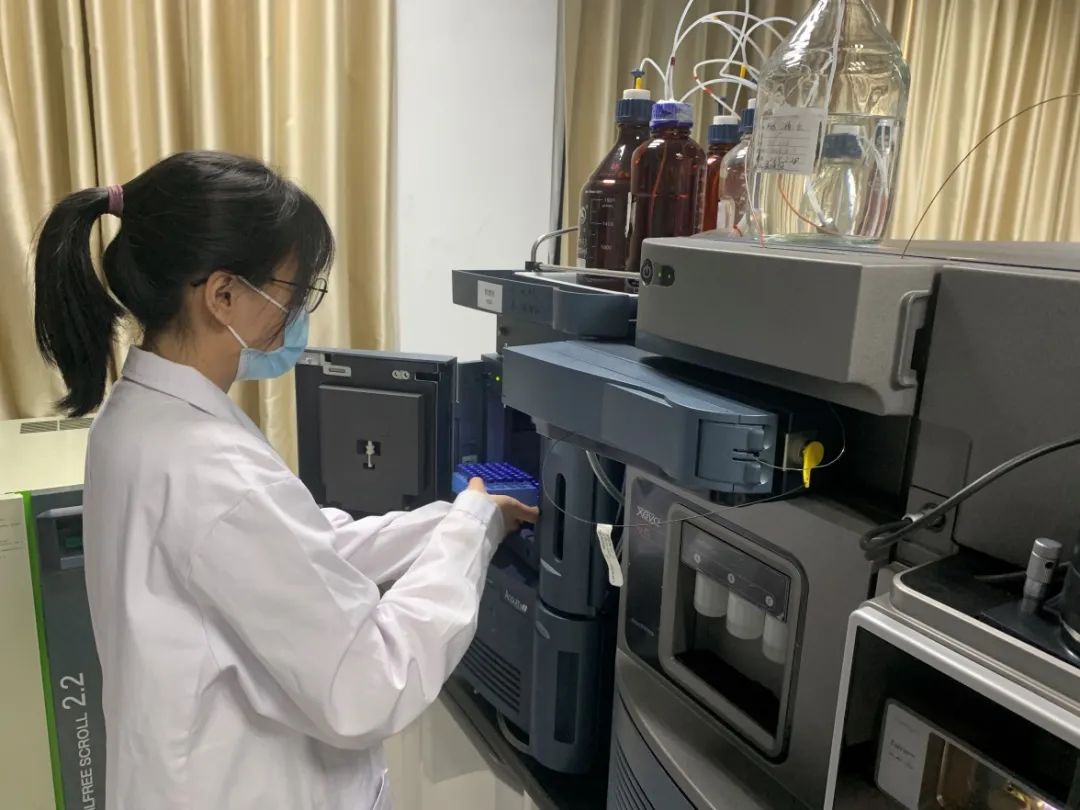

而艾滋病核酸检测则截然不同,它是目前唯一一种不受阻断药物影响的检测方法,兼具速度与准确性。这一方法的核心在于直接针对艾滋病病毒的RNA或DNA结构进行检测,通过精密的技术手段,判断血液中是否存在病毒的核酸成分,从而准确诊断出是否存在病原体感染。在具体操作上,它采用先进的PCR技术,结合分子生物学实验室广泛使用的扩增试剂以及精心研究开发设计的复合引物,将样本中的病毒核酸放大数百万倍后再进行细致的检查。正是这样的技术原理,赋予了核酸检测超高的灵敏度。

因此,选择艾滋病核酸检测,不仅能够帮助恐艾者大大减轻内心的焦虑与不安,还能在最短的时间内获得准确的结果,从而让他们能够尽早地走出心理阴影,回归正常的生活轨迹。对于那些正处于恐惧与担忧之中的人来说,这无疑是一种极大的帮助和慰藉。