探索未知风险:阻断药进入肝脏的潜在危害揭秘

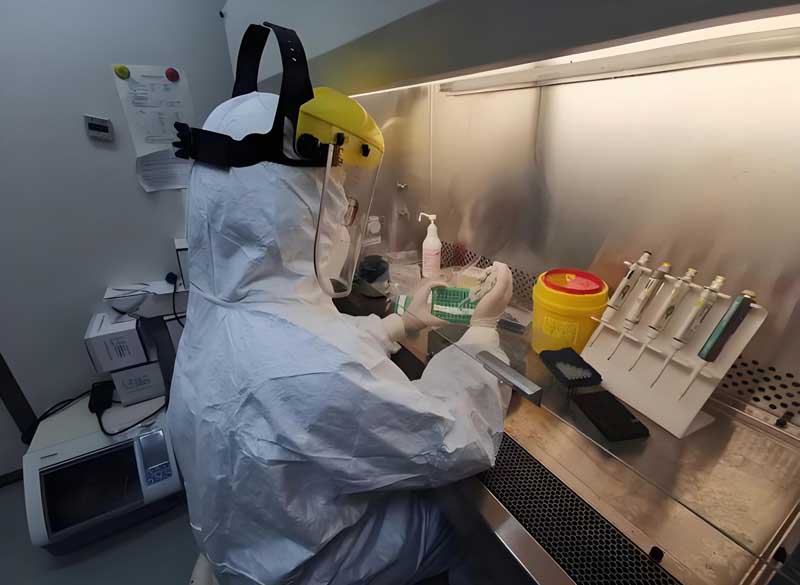

在当今医疗科技飞速发展的时代,药物作为治疗疾病的重要手段,其安全性和有效性一直备受关注。然而,每种药物在进入人体后,都会经历一系列复杂的生物转化过程,尤其是当它们进入肝脏这一“解毒工厂”时。肝脏作为人体最大的内脏器官,不仅负责代谢营养物质,还承担着药物转化的重任。但你知道吗?某些阻断药在进入肝脏后,可能会引发一系列潜在危害。今天,我们就来深入探讨这一话题。

阻断药的作用机制

首先,让我们简要了解一下阻断药。阻断药,通常指的是能够抑制或阻断某种生物过程的药物,它们在癌症治疗、免疫调节、神经传递等多个领域发挥着重要作用。这类药物通过特异性地与目标分子结合,从而阻止或减弱疾病的进展。

肝脏的代谢角色

肝脏是药物代谢的主要场所,拥有复杂的酶系统,能够将药物转化为更易排泄的形式,或转化为活性更强的代谢物。然而,这一过程并非总是无害的。当阻断药进入肝脏时,它们可能会与肝脏内的酶发生相互作用,导致酶活性改变,进而影响药物的正常代谢路径。

潜在危害一:药物性肝损伤

最直接的危害是药物性肝损伤(DILI)。某些阻断药在肝脏内的代谢过程中,可能产生有毒的代谢产物,这些产物会损伤肝细胞,导致肝炎、肝纤维化甚至肝硬化等严重后果。DILI的严重程度因人而异,轻者可能仅表现为转氨酶升高,重者则可能危及生命。

潜在危害二:药物相互作用与疗效降低

肝脏内的药物代谢酶系统存在饱和性,当多种药物同时使用时,可能会发生竞争性抑制,导致某一药物的代谢减慢,血药浓度升高,从而增加不良反应的风险。此外,阻断药还可能影响其他药物的代谢,导致疗效降低或失效。

潜在危害三:长期影响与慢性肝病

长期使用某些阻断药,还可能对肝脏产生慢性影响,如促进脂肪沉积、引发脂肪肝,或是干扰胆汁分泌,导致胆道疾病。这些慢性变化往往不易察觉,但长期积累下来,可能对肝脏功能造成不可逆的损害。

如何降低风险?

面对这些潜在危害,患者和医生都应采取积极措施来降低风险。首先,严格遵医嘱用药,避免自行增减剂量或更换药物。其次,定期进行肝功能检查,及时发现并处理药物引起的肝损伤。此外,对于需要长期用药的患者,考虑使用对肝脏损伤较小的药物,或采取联合用药策略,以减少单一药物的负担。

总之,阻断药在进入肝脏后,虽能发挥治疗作用,但同时也伴随着一定的风险。通过深入了解药物的代谢机制,加强监测与管理,我们可以更好地平衡疗效与安全性,为患者带来更加安全有效的治疗方案。在这个过程中,科普教育与医患沟通同样重要,它们是提高患者用药安全意识,减少药物不良反应的关键。

在此,我们有必要深入探讨一下阻断药对于各类检测所产生的具体影响。阻断药物的介入会显著地干扰抗原抗体检测的结果,其机制在于这些药物能够暂时性地抑制病毒在体内的复制与活动,从而间接地影响到抗原与抗体之间的相互作用。这一干扰作用的一个直接后果便是会导致窗口期(即从感染到能够被准确检测出抗体的时间段)的延长。因此,对于那些正在接受阻断药物治疗的患者而言,一旦停药,原先基于抗原抗体检测的窗口期时间就需要被重新计算,以确保检测结果的准确性。

然而,值得注意的是,阻断药对于艾滋病核酸检测的窗口期却不会产生类似的干扰作用。实际上,艾滋病核酸检测不仅不受阻断药的影响,而且其窗口期之短,仅需7天,这在所有检测方法中都是极为突出的。这一优势主要得益于艾滋病核酸检测所具备的超高灵敏度。在检测流程中,有一个至关重要的步骤是PCR(聚合酶链式反应)扩增技术,它能够将病毒核酸的数量放大数百万倍,随后再进行细致的检查。这种强大的扩增能力意味着,即便是在病毒载量极低的情况下,只要血液中存在病毒核酸,就能够被迅速而准确地检测出来。

鉴于阻断药对艾滋病核酸检测的窗口期无影响且检测速度快、准确度高,对于那些已经服用了阻断药物的人来说,直接选择进行艾滋病核酸检测无疑是一个明智的选择。这样的检测方式可以极大地减少他们在等待结果期间的焦虑情绪,同时也能够为他们提供更加及时、可靠的健康信息。