当希望落空:吃阻断药失败背后的故事与反思

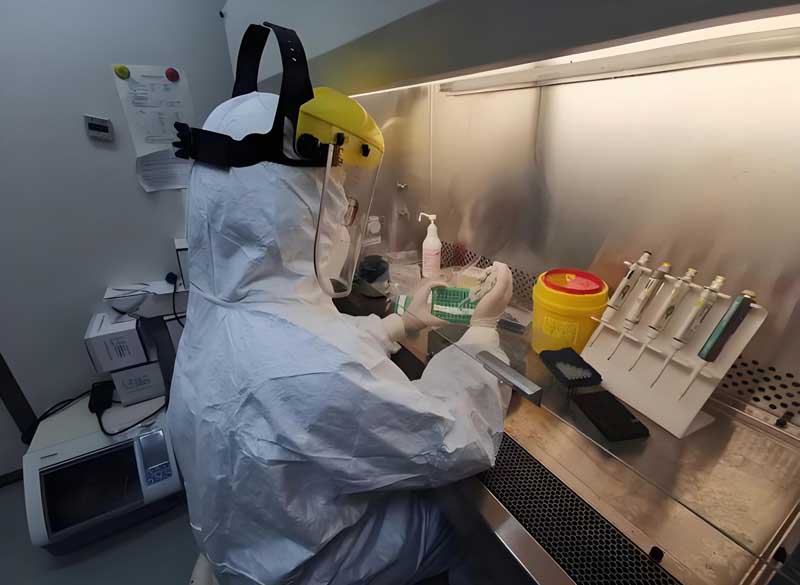

在预防疾病传播的道路上,阻断药被视为一道重要的防线,尤其在面对某些高风险情境时,它们被寄予厚望,能够阻断病毒或细菌的感染进程。然而,不是每一次依赖都能换来如愿以偿的结果,“吃阻断药失败”这一现象,虽然不常见,却足以让人心生焦虑,甚至对医疗手段产生怀疑。本文将深入探讨这一现象背后的原因、影响以及我们应从中汲取的教训。

一、失败的阴影:个案背后的复杂因素

每一个吃阻断药失败的案例背后,都隐藏着多种可能的因素。首先,个体差异不容忽视。人体对药物的反应千差万别,有的人可能因为基因差异,导致药物代谢速度不同,从而影响药效。其次,用药时机至关重要。阻断药的有效性在很大程度上依赖于及时服用,错过“黄金时间窗”会大大降低成功率。再者,药物依从性也是关键因素,不按时、按量服药,或是擅自停药,都可能导致治疗失败。

二、心理层面的影响:从恐惧到接受

得知阻断药失败后,患者往往首先感受到的是强烈的恐惧和不安,担心自己已经感染了疾病,甚至对未来失去了信心。这种心理压力不仅影响个人的情绪状态,还可能干扰后续的诊疗计划。然而,面对失败,更重要的是学会接受现实,及时寻求专业心理咨询,调整心态,为下一步的治疗或预防措施做好准备。

三、医学反思:改进与未来方向

吃阻断药失败的现象也促使医学界进行深刻的反思。一方面,加强药物研发,提高药物的针对性和有效性,减少个体差异带来的不确定性;另一方面,优化用药指导,通过更精准的个性化治疗方案,提高患者的用药依从性和治疗效果。同时,加强公众教育,提高人们对预防性用药的正确认识,减少因误解或不当使用而导致的失败案例。

四、社会支持:构建无惧失败的防护网

面对吃阻断药失败这一挑战,社会的支持同样不可或缺。医疗机构应建立更加完善的后续关怀机制,为患者提供心理支持、疾病监测和必要的治疗资源。社会各界也应加强对这一群体的理解和关爱,减少歧视,共同营造一个更加包容和支持的社会环境。

总之,吃阻断药失败虽然是一个不愿面对的话题,但它却是一个不容忽视的现实。通过深入分析其背后的原因,加强医学研究与教育,以及构建全面的社会支持体系,我们不仅能够更好地应对这一挑战,还能从中汲取力量,推动医疗体系的不断进步和完善。在这个过程中,每个人的理解与努力都是不可或缺的一环。

在这里,我们有必要特别强调一下阻断药物对检测结果可能产生的影响。阻断药物的摄入会干扰抗原抗体检测的正常进行,这一干扰作用会导致窗口期的延长。因此,对于那些正在接受阻断药物治疗的患者来说,如果需要进行抗原抗体检测,必须在完全停药后重新计算窗口期的时间,以确保检测结果的准确性。

然而,值得注意的是,阻断药物并不会对艾滋病核酸检测的窗口期产生任何不利影响。事实上,艾滋病核酸检测的窗口期不仅不会因阻断药物而延长,反而表现得非常短,仅需7天即可。这得益于艾滋病核酸检测技术所拥有的超高灵敏度。在检测过程中,有一个至关重要的步骤是采用PCR(聚合酶链反应)扩增技术,将病毒核酸放大数百万倍后再进行检查。这意味着,只要患者的血液中存在微量的病毒核酸,艾滋病核酸检测就能够迅速而准确地将其检测出来。

鉴于此,对于那些已经服用了阻断药物的人群来说,如果需要进行艾滋病相关检测,最好直接选择进行核酸检测。这种方式不仅可以有效避免阻断药物对检测结果的潜在干扰,还能大大缩短等待时间,减少患者的焦虑和不安。因此,在特定情况下,艾滋病核酸检测成为了更为可靠和高效的选择。