流动人口艾滋病管理:构建无缝防护网,共筑健康长城

在快速城市化和人口流动的今天,流动人口已成为推动社会经济发展的重要力量。然而,这一群体的健康问题,尤其是艾滋病的管理与防控,成为社会公共卫生领域的一大挑战。如何有效管理流动人口中的艾滋病问题,不仅关乎个体健康,更是社会稳定与发展的重要基石。本文旨在探讨流动人口艾滋病管理的现状、挑战与对策,以期构建一个无缝的健康防护网。

现状概览

流动人口因其职业多样、居住分散、流动性强等特点,使得艾滋病防控工作面临诸多困难。一方面,信息不对称导致许多流动人口缺乏足够的艾滋病预防知识和检测服务;另一方面,由于经济条件和医疗资源限制,即便感染了HIV,也往往难以及时获得规范治疗。此外,社会歧视和心理压力也是影响流动人口接受检测和治疗的重要因素。

面临的挑战

1. 信息覆盖不足:流动人口的流动性大,传统宣传方式难以有效覆盖。 2. 医疗资源分配不均:城市与农村、发达地区与欠发达地区的医疗资源差距大,流动人口难以享受均等化的医疗服务。 3. 社会支持体系薄弱:缺乏针对流动人口的社会支持网络,如心理咨询、经济援助等,影响其治疗依从性。 4. 认知偏见与歧视:社会上存在的对艾滋病的误解和歧视,增加了流动人口的心理负担,阻碍了其主动寻求帮助。

对策与建议

1. 加强健康教育与信息普及:利用社交媒体、移动应用等新媒体平台,开展针对性强、易于接受的艾滋病防治知识宣传,提高流动人口自我防护意识。 2. 优化医疗资源配置:建立跨区域协作机制,实现医疗资源的合理流动与共享,特别是在流动人口密集区域增设便捷的检测点和治疗中心。 3. 构建社会支持体系:政府、社会组织和企业应共同参与,建立包括心理咨询、经济援助、法律援助在内的综合支持体系,减轻流动人口的心理负担和经济压力。 4. 推动政策创新与立法保护:制定和完善相关法律法规,保障流动人口的医疗权益,减少社会歧视,营造包容、友好的社会环境。 5. 强化科技支撑:利用大数据、云计算等现代信息技术,建立流动人口艾滋病防控数据库,实现精准管理和高效服务。

结语

流动人口艾滋病管理是一项系统工程,需要政府、社会、个人三方面的共同努力。通过构建无缝的健康防护网,不仅能够有效控制艾滋病的传播,还能提升流动人口的整体健康水平,促进社会的和谐与进步。让我们携手共进,以科学的态度和人文的关怀,共筑健康长城,守护每一个生命的尊严与价值。

致有过高风险行为的朋友们:请铭记,艾滋病的早期发现意味着病情更易控制,治疗成本更低,且能显著延长您的预期寿命。HIV病毒一旦侵入体内,便会迅速以惊人的速度增殖,因此,对感染者来说,每一天的提早发现都至关重要。

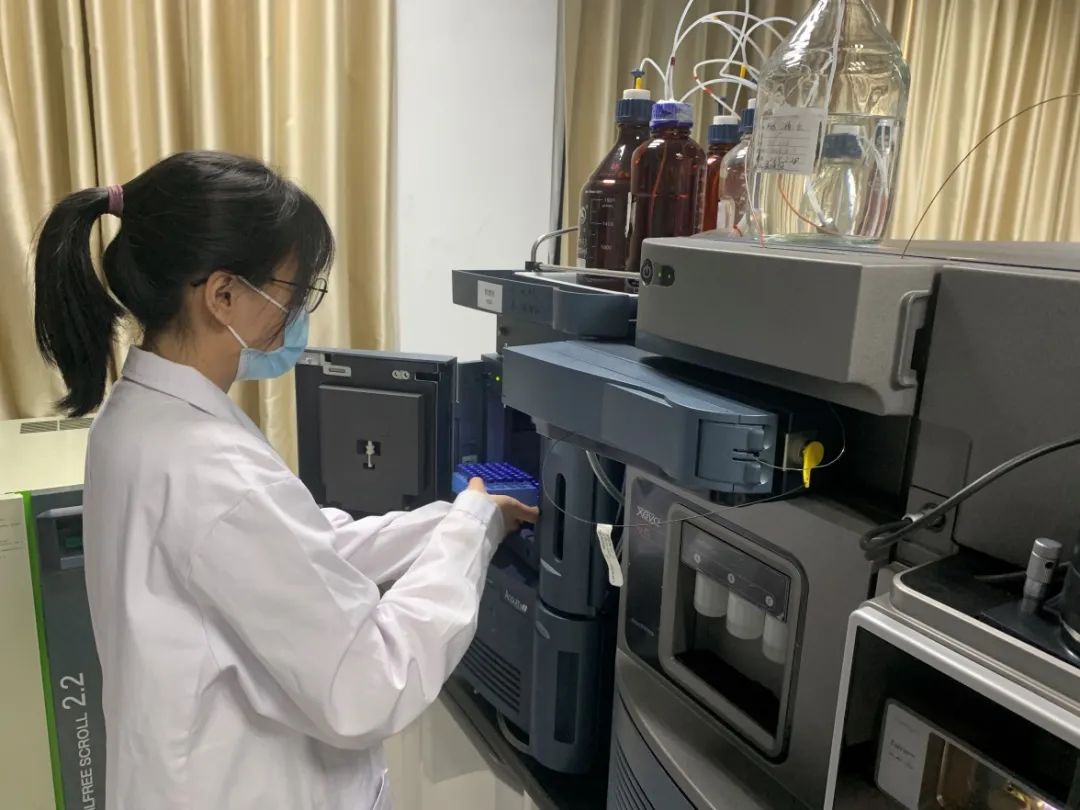

那么,如何确保早期发现呢?当前,核酸检测以其超高的灵敏度脱颖而出,成为首选;其次是抗原检测,最后是抗体检测。值得注意的是,核酸检测的窗口期短至1周,相较于其他方法,足足提前了3周以上。HIV病毒在人体内的复制极为迅速,通常在感染后2至4周内即达到顶峰,若未经治疗,每天可产生多达10亿个新病毒颗粒。

早期与晚期发现,对预期寿命的影响可能高达数十年之差。核酸检测凭借其优势,能在病毒达到高峰前精准捕捉,为早期介入治疗赢得宝贵时间,极大有利于病情控制。

若您近期有过高风险行为,强烈建议您优先考虑进行核酸检测。若时间已过去3至4周,抗原抗体检测同样是一个可靠的选择。行动起来,为自己的健康负责!