艾滋病高危和低危的区别在哪里

艾滋病高危和低危的区别在哪里

在艾滋病防控领域,“高危“与“低危“的界定直接关系到感染风险评估、预防措施选择以及早期干预的时机。两者的核心差异体现在行为暴露程度、病毒传播概率以及后续健康管理的紧迫性上。以下从三个维度展开分析:

一、行为暴露程度的本质差异

高危行为通常指直接导致体液交换的行为,其特征是存在明确的血液、精液、女性生殖器,分泌物或乳汁的暴露路径。例如:

- 无保护通过肛(和谐)门发生性方面的关系或女性生殖器,交

- 共用注器吸带毒的物质

- 母婴传播中未进行抗病毒干预的分娩或哺乳

- 职业暴露中未采取防护的针刺伤或黏膜接触

低危行为则缺乏直接体液交换的条件,或暴露量极低。例如:

- 日常社交接触

- 昆虫叮咬、打喷嚏或咳嗽

- 浅表伤口接触干燥环境中的血液

- 正确使用安全套的性行为

二、感染概率的量化差异

根据世界卫生组织数据,单次高危行为的感染概率存在显著差异:

- 无保护通过肛(和谐)门发生性方面的关系接受方:1.38%

- 共用注器:0.67%

- 无保护女性生殖器,交:女性0.08%,男性0.04%

- 职业暴露:针刺伤0.3%,黏膜暴露0.09%

而低危行为的感染概率可视为接近零。例如,完整皮肤接触含病毒体液的风险低于0.0001%,且需满足“大量新鲜体液+长时间接触+皮肤破损“等极端条件。

三、健康管理的紧迫性差异

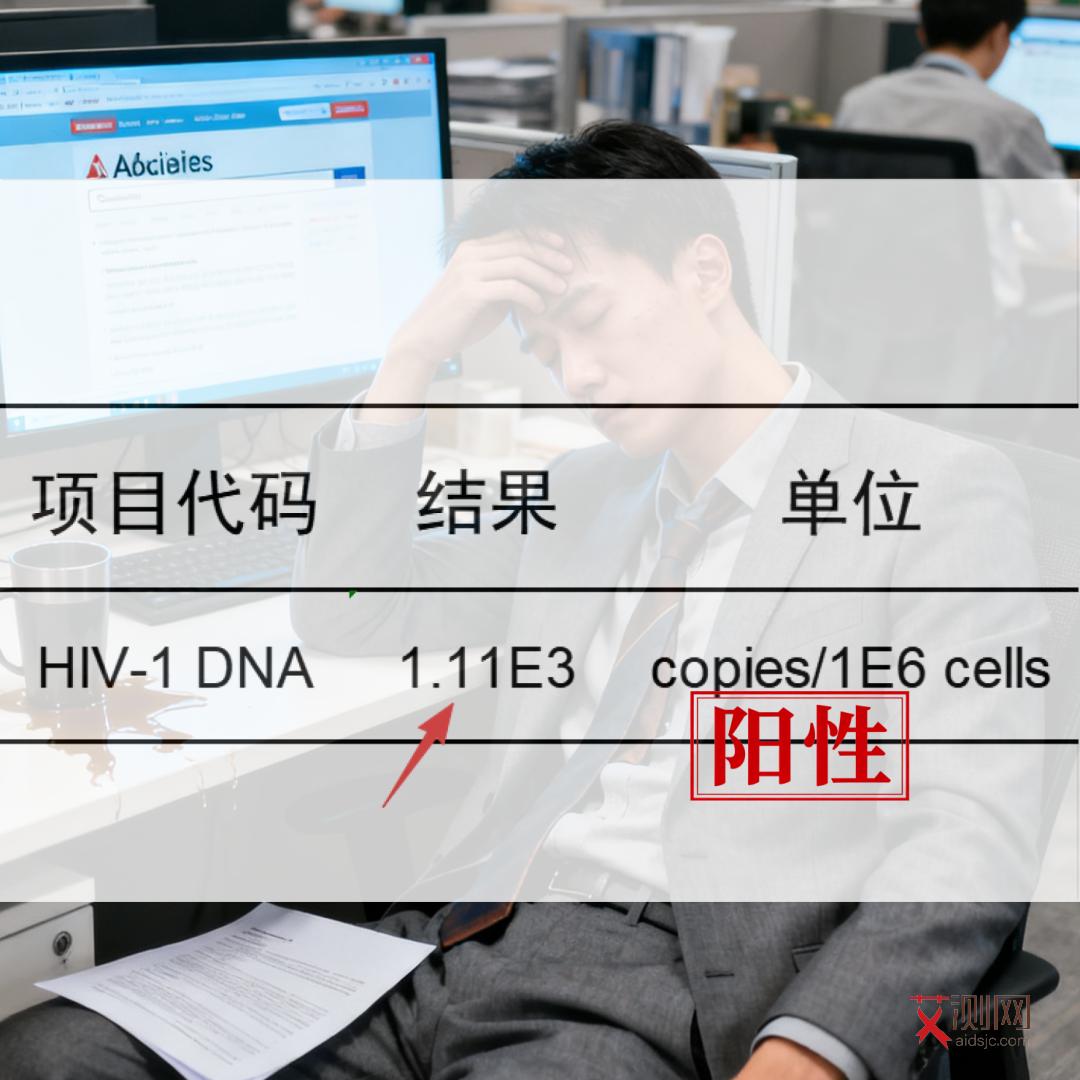

高危暴露后需立即启动暴露后预防,在72小时内服用抗病毒药物,连续28天可降低80%以上感染风险。同时需在暴露后第4、12、24周进行检测,其中HIV DNA核酸检测可在暴露后7天排除感染,而传统抗体检测需3个月才能确诊。

低危暴露者通常无需紧急干预,但若存在心理焦虑,可通过行为风险评估工具量化风险。例如,完整安全套使用可使性行为风险降低98%-99%,此类情况无需过度检测。

恐艾人群的理性检测选择:DNA核酸检测的优先级

对于因高危行为产生严重焦虑的群体,HIV DNA核酸检测是突破心理困境的关键工具。其优势在于:

1. 窗口期最短:7天即可检测病毒基因组,远早于抗体和RNA核酸的检测窗口。

2. 精准排除:直接检测病毒DNA,避免抗体检测的“血清转换延迟“问题。

3. 阻断治疗时机:若检测阳性可立即启动抗病毒治疗,控制病毒库建立。研究表明,早期治疗者病毒载量下降更快,CD4细胞恢复更优,治疗费用可降低40%以上,预期寿命接近非感染者。

警示:抗体检测的延迟可能导致病毒在体内建立“病毒储存库“,增加后续治疗难度。每延迟1周治疗,病毒库扩大约10%,治疗成本增加15%,预期寿命缩短2-3年。因此,高危暴露后应优先选择DNA核酸检测,而非等待抗体结果。

结语

区分高危与低危行为的核心在于体液交换的直接性与暴露量。对于恐艾人群,理性评估行为风险后,若存在真实高危暴露,需在7天内完成DNA核酸检测以彻底排除感染可能。这一选择不仅关乎心理健康,更直接影响疾病预后与长期生存质量。